オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

働き方改革と東京五輪の交通対策として、昨年から導入の掛け声がかなり高くなった在宅勤務などのテレワーク。さらに新型コロナウイルスによって状況は激変し、多くの企業でその前倒しを迫られている。感染者との濃厚接触が疑われる事業所の従業員は、一定期間、自宅待機を余儀なくされる。すべての企業が「テレワークなんて関係ない」と言っていられなくなった。

テレワークを導入するといっても、何から手を付け、何を用意すればいいのか分からない。課題が山積みの企業も少なくない。多くの会社は、従業員がオフィスに出社するのを前提に管理を行い、業務体制を構築している。自宅や外出先などで、オフィスで働くのと同じように管理でき、かつ同じように業務ができるようにするにはどうしたらいいのか。

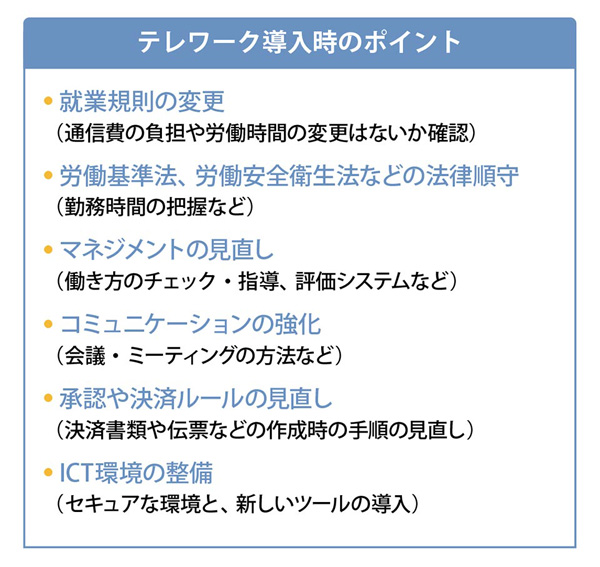

まずは管理について。従業員の働き方のルールとして、企業は就業規則を作成する必要がある。場合によっては、就業規則を見直さなくてはならない。厚生労働省の「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」によれば、通常勤務とテレワーク勤務の労働時間制度や、その他の労働条件が同じ場合は、既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができるとしている。ただし、従業員に通信費を負担させたり、テレワーク勤務用の労働時間を設けたりする場合には、その規定を就業規則に定める必要がある。

テレワークでも、労働基準法や労働安全衛生法などの労働基準関係法令が適用される。例えば労働基準法では、使用者に労働時間の適正な把握を義務付ける。これまでタイムカードなどで勤務時間を把握していた企業は、在宅勤務や外出先でどう勤怠管理するかを考えなくてはならない。

ただ、労働時間などの労務管理に関しては、勤怠管理システムの見直しでほぼ対応できる。比較的、ハードルの低い問題だ。それよりも、上司が部下の働き方をチェックし、指導してその成果を評価するマネジメントの問題の方がハードルは高い。

これまでのようにオフィスにいれば、誰がどのように働いているか、上司もチェックしやすい。「成果はまだ出ていないが、一生懸命働いている」といった評価もできる。それに対して、どのように働いているかが見えにくいテレワークでは、組織として上司が部下を管理したり評価したりする手法を見直さないと、生産性や従業員のモチベーションに影響が出る可能性がある。

マネジメントにおいては、上司と部下の間で適切なコミュニケーションが大切だろう。業務は複数の従業員で行うケースも多い。同僚とのコミュニケーションも大切だ。テレワークでは、こうしたコミュニケーションをどう維持していくかも課題になる。

業務の進捗状況を部下や同僚に確かめたいとき、オフィスなら「○○さん、あの件、どうなっていますか」で答えは返ってくる。ちょっとしたトラブルが発生した際も、さっと集まってミーティングをすればよい。だがテレワークではそうはいかない。

さらに企業活動では、承認・決裁が発生する。その手順の見直しも必要だ。オフィスで集まって仕事をする形なら、紙の決裁書類、伝票、申請書に印鑑を押してもらう手順でも問題はない。しかし、テレワークではそれはかなわない。取引先との契約や、請求書の発行などの重要業務が滞ってしまう。

こうした問題を解決する有力な手段がICTの活用だ。ビジネスチャットやビデオ会議システムといったコミュニケーションツール、決裁・承認業務を電子的に行えるワークフローツールの導入で、問題点はかなり改善する。

もちろん自宅や外出先で、オフィスと同様に仕事ができるようにするにも、ICT環境の整備が必須だ。普段使う業務システムやソフトウエア、顧客データなどを同じように使うには、テレワーク用のパソコンとネットワーク環境を用意しなくてはならない。

テレワークは、コロナ対策の応急処置として一時的に導入するのでないという認識も大事だ。これを契機として働き方改革に取り組み、中長期的に活用すべきだ。企業として管理を見直すことは必須であり、ICT環境整備と関連付ける。2つを「同時」に取り組むことが求められる。

執筆=山崎 俊明

【MT】

会社の体質改善法