ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

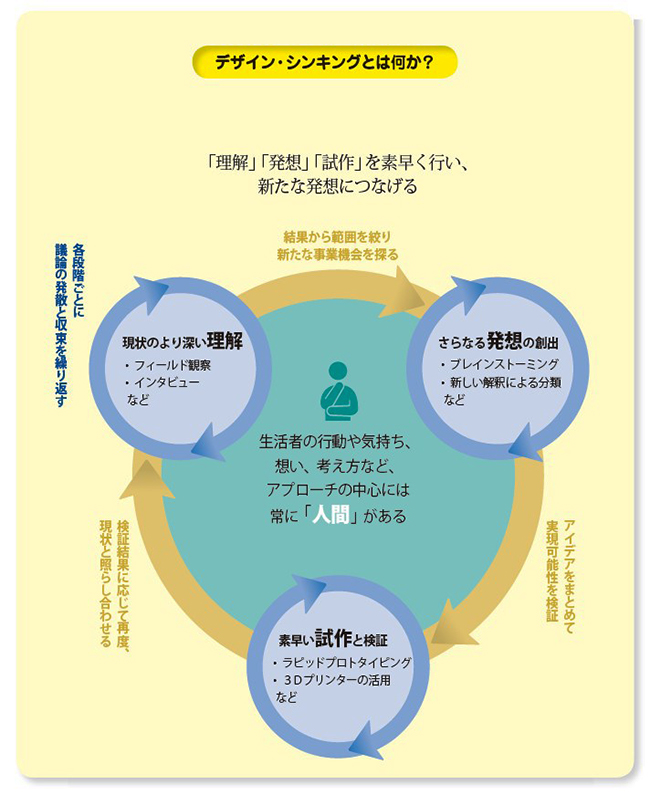

今回から第19回までは、デザイン・シンキングとロジカル・シンキングの違い、なぜデザイン・シンキングが求められるのか、どんな領域に適用できるのなどを学びます。

新しい商品やサービスの創造を狙い、ソニーやヤフー、日立製作所など国内の大手企業が注目している手法がある。それがデザイン・シンキングだ。直訳すれば「デザイン思考」であり、文字通り優秀なデザイナーやクリエーティブな経営者の思考法をまねることで、新しい発想を生み出そうとする手法である。ビジネスに活用してイノベーションを起こせるのでは、と大いに期待されている。

注目するのは一般企業だけではない。ボストン コンサルティング グループやアクセンチュアといった大手コンサルタント会社もデザイン・シンキングの手法に強い関心を寄せている。アクセンチュアの場合、社内のコンサルタントにデザイン・シンキングの手法を学ばせるため、外部の識者を交えた研修会を定期的に開催しているほどだ。

デザイン会社も動き出した。デザイン・シンキングによるコンサルティングを手掛ける米IDEOは日本のマーケット開拓を強化しているほか、国内ではコンサルティング会社のシー・アイ・エーやプラグなどが同様な手法で市場を深耕し始めた。建築・設計分野ではプランテックグループが、建築のアーキテクトからビジネス・デザインのアーキテクトへとサイトで宣言するなど、新たな姿をアピールしている。

デザイン・シンキングは新しいキーワードではない。IDEOの動きとして約10年前から国内でも提唱されてきた。それが2013年になって各社が注目し始め、続々と成功事例が出てきた。今後はさらに多くの企業から成功事例が登場する見込みである。

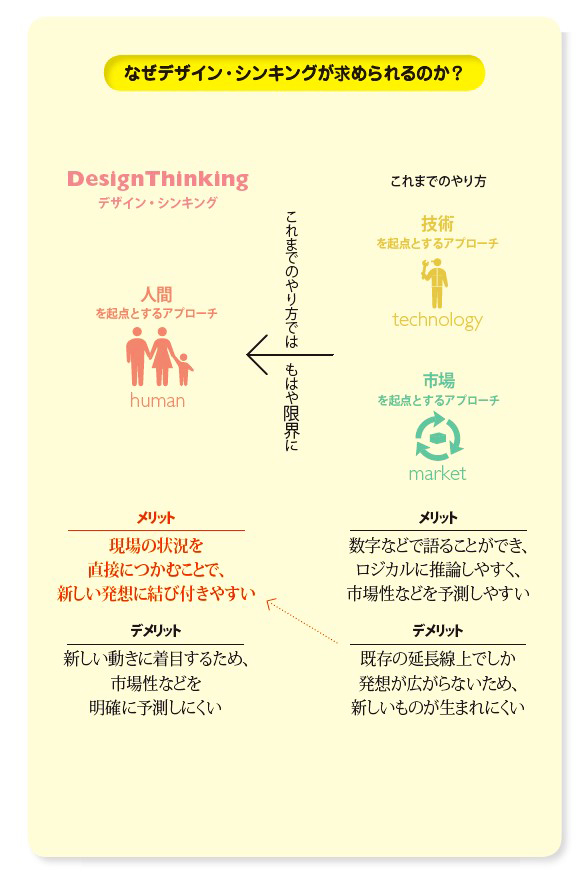

なぜ今、デザイン・シンキングなのか。それは今までのやり方では新しい発想を生み出すことに各社が限界を感じているからだ。今までは主に技術やマーケットの動向から、新しい商品やサービスを考えるケースが多かったに違いない。確かに既存の市場なら予測しやすいかもしれないが、従来の延長線上の発想しか出てこないだろう。

これに対し、デザイン・シンキングは優秀なデザイナーたちの思考法をベースにしているため、今までとは異なる新しい発想につながる可能性が高くなる。「既存の延長ではなく、新しい問題を発見してゼロベースから発想するのにデザイン・シンキングは向いている」(一般社団法人デザイン思考研究所の柏野尊徳・代表理事所長)。

既存の技術やマーケットをベースに論理的に発想するやり方を「ロジカル・シンキング」と呼ぶなら、デザイン・シンキングは発想の起点が全く異なる。デザイナーたちが重視するのは、生活者である人間の姿だからだ。

※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年4月)のものです

執筆=日経デザイン編集部 大山 繁樹

【T】

ビジネス課題を創造的に解決するデザイン・シンキング