ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

デザイン・シンキングを推進する企業を取材すると、共通のキーワードが浮かび上がってきた。それが「共創」だ。文字通り「共に創る」の意味で、社内の各部門はもちろん、社外の顧客やパートナーなどとも一緒になって議論を深め、問題の本質まで踏み込むことで、本当の解決策を導き出す。この結果、今までにないニーズや気付きが浮かび上がり、新しい製品やサービス、提案にも結び付く。デザイン・シンキングでは「理解」「発想」「試作」を素早く行うが、共創はこれらの過程を支援したり促進したりする行為といえるだろう。

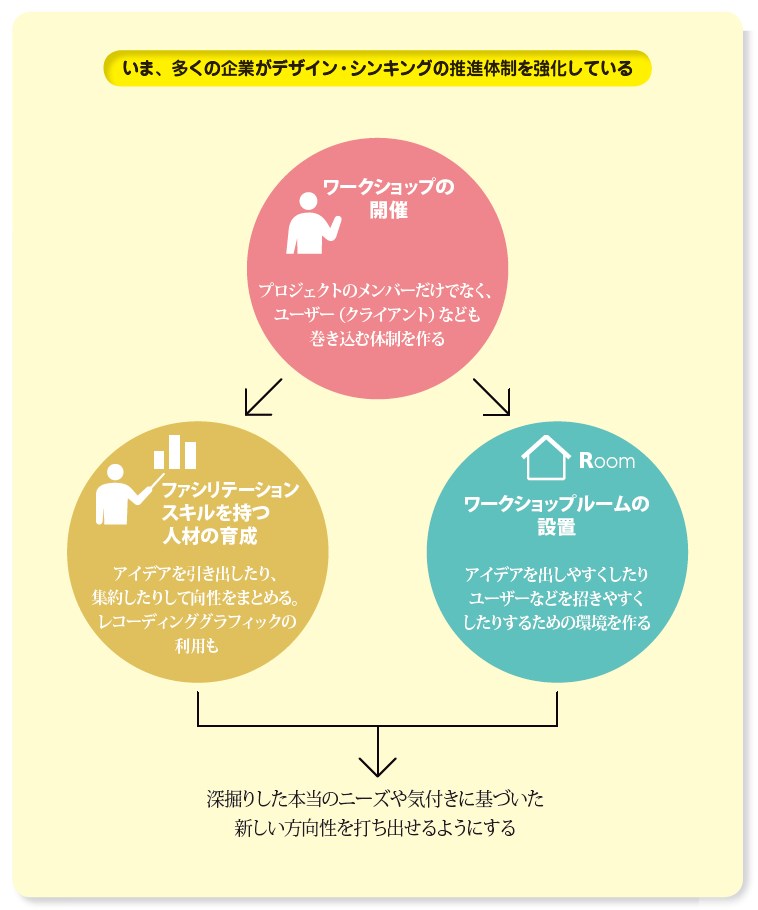

共創を推進するため、各社が重視しているのがワークショップの開催である。そして、参加者の本音を引き出し、意見をまとめ、ある方向に集約させるのがデザイナーの新たな役割になる。社内外のバラバラな参加者をデザインという共通言語で結び付ける、いわば「接着剤」といった存在になるのかもしれない。このためにはデザイナーには今後、ファシリテーターとしてのスキルがさらに要求されるはずだ。ヤマハや富士通、富士ゼロックスなど、ワークショップを行う専用のミーティングルームを設置する企業も増えた。通常の会議室ではなく、議論しやすく顧客も招くことができる環境をつくることで、成果を出そうとしている。

一方でデザイン・シンキングを推進する際の問題点も見えてきた。経済産業省が2014年7月に発表した報告書「国際競争力強化のためのデザイン思考を活用した経営実態調査」によるとデザイン・シンキングの導入には2つの課題がある。1つは「デザイン思考の取り組みの理解者、共感者をいかに増やすか」で、2つ目は「実際の投資までつながる案件をいかに増やすか」だ。デザイン・シンキングを社内外にどう説明し、納得させるかが問われている。

実際に取材でも「自分は理解していても上司が納得してくれない」「売り上げがどれだけ増えるのかと質問されても答えられない」といった声を聞いた。先行する各社はこうした状況を打開するため、小規模ながらも確実に実績を出し、次第に存在感を示すことで、デザイン・シンキングの導入を成功させている。

執筆=日経デザイン編集部 大山 繁樹

【T】

ビジネス課題を創造的に解決するデザイン・シンキング