ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

デザイン・シンキングもしくはデザイン思考として知られる手法について、具体的な事例を基に解説する連載の第6回は花王の事例の後編です。注目されている女性向けプレミアム柔軟剤の新製品開発に当たり、同じターゲットに対して性格の違う2商品を投入するユニークな戦略を取りました。その商品開発のプロセスを紹介します。

CASE STUDY 03 花王(後編)

女性向けプレミアム柔軟剤「フレアフレグランス IROKA」の開発

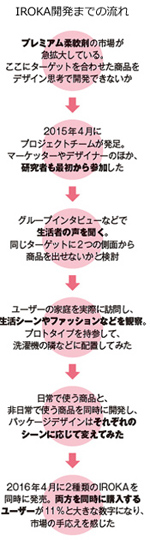

花王は2016年4月、女性向けプレミアム柔軟剤「フレアフレグランス IROKA」を発売した。女性が実際の生活シーンで見せる2面性に応じた結果、2つの商品を同時に開発・投入した。

店頭でどのように商品を見せるかを検証した。ドラッグストアなどの店頭で2つのIROKAがどう見えるかを、社内でテストしたときの写真。2つのIROKAがどのように映えるのか、対比してみるとそれぞれのイメージの違いが分かる

プレミアム柔軟剤「フレアフレグランス IROKA」として性格の異なる2商品を開発した花王。そのプロセスは従来とは違った方法を取り入れた。

プレミアム柔軟剤開発のプロジェクトチームが発足したのは2015年4月で、マーケッターやデザイナーに加えて今回は香りの研究者も最初から参加している。生活者の生の声を研究者自身も直接に受け止めるためだ。

開発プロジェクトに参加した花王のパッケージ作成センター・ファブリック&ホームケアCUの福井幾子デザイナー(右)と、ファブリック&ホームケア事業ユニット・ファブリックケア事業グループの江馬裕子氏(左)

プロジェクトチームは、ターゲットとなる女性をグループインタビューしたり、同分野の雑誌の記事などを切り抜いたりしながら、プレミアム柔軟剤を利用している生活者のイメージを固めていった。グループインタビューの際には商品の世界観を示すようなイラストも見せながら、モニターに意見を聞いたという。

「女性が持つ2面性をどう表現するかが最も苦心した」とパッケージ作成センター・ファブリック&ホームケアCUの福井幾子デザイナーは言う。エアリーやドレスのイメージを、それぞれ対比しながら示して、印象を聞いていった。この時点では、まだ商品のパッケージデザインは見せていなかった。

次にプロジェクトチームは、プレミアム柔軟剤を実際に使っているユーザーの自宅を実際に訪問し、生活者のライフスタイルを調査した。チームメンバーが2人で一組になり、1カ所当たり約90分、合計で8カ所を回った。間取りや部屋のインテリアの状況はもちろん、モニターのファッションや行動、どんな雑誌を好んでいるか、壁には何が貼ってあるか、そして柔軟剤を置いてある場所の様子なども観察していった。

その結果、プレミアム柔軟剤を利用するユーザーには、ファッションなどに高感度な人たちだけでなく、普通の生活レベルの人たちも多いことが分かった。通常は一般の柔軟剤を使っていても、何かイベントなどのあるときにはプレミアム柔軟剤を利用したのである。

「ユーザーの家庭を実際に訪問したことで、これまでの仮説に対する自分なりの答えを、マーケットの数字データだけはなく、自分の肌で直接に感じることができた」(ファブリック&ホームケア事業ユニット・ファブリックケア事業グループの江馬裕子氏)

花王 パッケージ作成センター部長(ファブリック&ホームケア担当)の椎木一郎氏

家庭訪問のとき、福井デザイナーはパッケージデザインのさまざまなプロトタイプを持参していた。グループインタビューなどの結果から判断したデザインを紙にプリントし、それを容器に巻いて簡単なプロトタイプとしたのである。

それを洗濯機の周辺などに置いたりして、ユーザーが柔軟剤を使うシーンを想定した。考案したパッケージデザインがユーザーの生活空間にマッチするかを確認するためだ。ドラッグストアの店頭で目立つようなパッケージデザインにしても、ユーザーの実際の生活空間も考慮しなければ、手に取ってもらえないかもしれないからだ。

最終的なパッケージデザインでは、本体と詰め替え用の容器でそれぞれデザインを変える方式にした。基本的な色合いは同じだが、詰め替え用には女性の姿も登場させ、本体よりも大胆なイメージに仕立てている。

最終的なパッケージデザインでは、本体と詰め替え用の容器でそれぞれデザインを変える方式にした。基本的な色合いは同じだが、詰め替え用には女性の姿も登場させ、本体よりも大胆なイメージに仕立てている。

しかし生活者のシーン向けに2つの商品を同時に販売しても、ユーザーが2つの商品の意味を十分に理解し、両方とも購入してくれなければ意味がない。そうした懸念があったものの、4月に発売すると杞憂(きゆう)に変わった。2つの商品を同時に購入するユーザーが、約11%もいたからである。これまでの併売時の購入率はせいぜい1%ぐらいだったので、今回の狙いは当たったといえるだろう。

「今回のプロジェクトを1つのモデルケースにして、生活者起点のアプローチをこれからももっと積極的に進めていきたい」と椎木部長は語る。

※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年8月)のものです

執筆=日経デザイン編集部 大山 繁樹

【T】

ビジネス課題を創造的に解決するデザイン・シンキング