ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

「一億総活躍社会の実現」のために成立した働き方改革関連法が、2019年4月からいよいよ施行される。各企業は、残業時間抑制をはじめとした対策に取り組まなければならない。法律で決められた残業時間の上限に違反して労働者を働かせた雇用主には、罰則が科せられる。対策の緊急性は高い。しかし、「何から始めればよいのか分からない」と悩むケースも少なくない。働き方改革を自社で実現するために、必要な準備を考えてみよう。

残業削減のために考えられる対策は「仕事量の削減」、または「仕事のスピードアップ」だろう。仕事量を減らすには無駄な仕事の削減が欠かせないし、仕事のスピードアップには効率の良いやり方を知っていなければならない。いずれにせよ業務の効率化が重要になる。

業務の効率化に当たっては、定型作業が多いデスクワークから始めるのが有効だ。効率化を効果的に行うには、まず業務の内容を正確に知る。ただ、デスクワークは「誰が、どんな仕事を、どのようにしているか」を把握しにくいのが実情だ。たとえ同じ部署に所属していても、隣席にいる社員がパソコンで何をやっているか知っている人は少ない。また、同じ仕事を分担している同僚であっても、それぞれの仕事のやり方について比較検討する機会は多くない。つまり、デスクワークを効率化しようにも、そもそも仕事内容が見えない状況にある。そのまま効率化を進めようとしても、すぐに行き詰まるのは明らかだ。

では、デスクワークを「見える化」するにはどうすればよいのだろうか。具体例を挙げてみよう。

■社員へのヒアリング、アンケート

各自の作業内容を調査して、業務の「量」と「質」を把握

■勤務表のチェック

グループウェアなどで勤務表を管理して業務にかかった時間を確認

■パソコン操作のログ取得

パソコンを使った作業のログを分析

このうち、ヒアリングやアンケートはすでに多くの企業で行われているが、残念ながら「見える化」に結び付かないケースも多い。ヒアリングを行っても、自分の仕事のやり方を客観的に把握できる社員は少ないからだ。担当業務が多いように見せるため、水増しして申告する社員もいるかもしれない。元データに信頼性がない状態では、ヒアリング内容を数値化しても正しい分析はできない。これでは改革の道筋は遠い。

勤務表のチェックはどうだろうか。グループウェアに仕事内容と時間を記載するルールを設け、各社員の仕事時間を計算する。何に時間がかかっているのか、傾向はつかめるだろう。ただし、勤務表に記載された時間、本当にその仕事をしていたかは分からない。途中で別の打ち合わせが入ったかもしれないし、ネットサーフィンをしていたかもしれない。そこで、最近注目を集めているのがパソコン操作のログ取得である。

ログ分析で社員の働き方が見えてくる

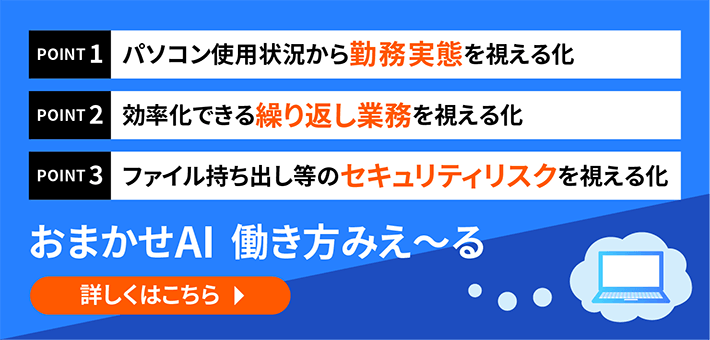

ログ分析で社員の働き方が見えてくる現在のビジネスシーンでは、勤務時間のほとんどをパソコン作業に当てている社員も多い。操作ログは「いつ」「誰が」「どのくらいの時間」「どんな操作をしたか」の詳細を逐次記録している。これまで企業は、主にセキュリティ(不正アクセス、情報漏えい対策)の観点から操作ログを活用してきた。そのデータを、デスクワークの「見える化」にも役立てようというものだ。

パソコン操作のログを分析してみると、ヒアリングや勤務表では分からなかった「仕事の姿」が見えてくる。仕事の進め方(ワークフロー)自体の問題点が、明らかになるケースもある。

例えば、ある部署の社員が何回も同じファイルを開いて繰り返し作業をしているのが確認された場合、他部署から何度もフィードバックを受けているのかもしれない。それが必要な修正なのか無駄なやり取りなのか、作業を見える化した上でヒアリングすれば状況が分かる。五月雨式に修正を求めるような無駄なやり取りであれば、確認フローを改善すればよい。

ほかにも、業務中に印刷が頻繁に行われているような際は、ペーパーレス化を進めれば業務改善につながる。特定の社員だけに負荷が集中している状況や、出張前後の申請作業に時間を取られている実情など、漠然としていた社員たちの「働きざま」が見えてくるのだ。

「残業するな」「効率を上げよ」といった掛け声だけで、改革は進まない。まずは業務を「見える化」し、改善ポイントをしっかり把握するのが働き方改革の第一歩になる。

執筆=林 達哉

【MT】

働き方再考