ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

人口減少で人手不足が深刻化する中で、生産性向上のための働き方改革に大きな関心が集まっている。一方、働き手の大きな関心事は賃金の引き上げだろう。働き先の選択肢の幅が広がれば、より賃金の高いところで働きたいと思うのは、ある意味当然だと言える。実際に賃金引き上げを実施する企業も増えている。中小企業はこれをどのように受け止め、対応していくべきなのだろうか。

深刻な人手不足が続く中、最低賃金は徐々に引き上げられている。2023年現在の最低賃金は前年の改定によって全国加重平均で31円程度引き上げられ、1978年度以来最も高い水準になったとされる(併せて厚生労働省の「最低賃金」なども確認してほしい)。実際に賃金引き上げに踏み切る企業も多い。厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、令和4年に一人平均賃金の引き上げを行う、あるいは引き上げると回答した企業は、全体の8割を超える結果となっている。

ただ、規模別に見ると5000人以上の企業では96.0%だが、規模が小さくなるにつれて賃金引き上げを行う割合は徐々に減少し、100人から299人では8割程度となる。また、業種によっても賃金引き上げの事情は異なる。賃金を引き上げる企業の割合が最も多いのが「学術研究、専門・技術サービス業」で95.7%、次いで「建設業」の95.4%、「医療、福祉」の95.2%と続く。逆に低いのは「運輸業、郵便業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」だ。地域差もある。例えば、前述した最低賃金で見ると、2022年度で最も高いのは東京都の時給1072円で、最も低いのは東北や四国、九州の一部と沖縄県の853円となっている。こうした企業規模、業種、地域に見られる賃金引き上げに対する取り組みの差は、結果的に企業の競争力の差にもつながる可能性がある。こうした課題を前に、私たちはどのような点を注視していけばよいのだろうか。

賃金引き上げのための原資についても考えてみたい。さまざまな物価が高騰する中、売価に賃上げ分を上乗せするのは難しい。賃金に当てられる原資を生み出すためには生産性を向上させることが最も現実的だ。

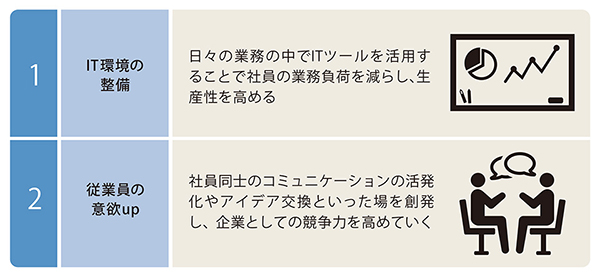

生産性向上の鍵となるのは、大きく2つが考えられる。まず労働生産性を上げるためのIT環境の整備だ。これらを整備することで大幅な生産性向上が期待できる。それ以外にも、例えば製造業であればより生産能力の高い装置を導入するなどの設備投資や動線の見直し、非製造業であれば従業員が効率的に働けるオフィスや店舗の設計なども有効な手段となるだろう。

もう1つの鍵は従業員の意欲である。「人的資本経営」という言葉が注目されているように、従業員は資源ではなく資本という考え方に立ち、やる気を引き出すことが生産性向上に結びつく。実際に従業員が生き生きと働いているかを示す従業員エンゲージメントスコアが高い企業は概して業績も向上している。

生産性向上の2つの鍵

賃金引き上げを支援する厚生労働省は「賃金引き上げの特設ページ」を開設し、賃金引き上げに成功した事例を紹介している。その1つが、プラント配管、各種設備の設計・製作・設置工事を手がける岡山の中小企業の事例だ。同社では3D CADやクラウドによる情報共有で業務の効率化を図ると共に、従業員のやる気を引き出す多様な施策を実施し、2022年8月に月の基本給を一律8000円引き上げている。また、上記の特設ページに掲載されている事例ではないが、神奈川県にある老舗旅館では、クラウド型のホテル管理システムを自社開発して管理業務の効率化を図った。さらに代理店手数料をなくすことで収益率を高め、システム自体の外販にも乗り出すことで正社員とパート社員の時給を引き上げることに成功している。

賃上げの原資を作り出す方法は企業によってそれぞれ異なる。自社の状況を正確に把握・分析しつつ、さらなる生産性向上のために多角的な視点から工夫をこらすことが、賃上げと生産性向上の好循環が生み出していく。こうした視点から一歩ずつ着実に取り組んでいくことが大切だ。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=高橋 秀典

【MT】

働き方再考