ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

連載の第8回、第9回において、プロジェクトを成功させるためには、あらゆるステークホルダー(利害関係者)に影響のある情報をモレなく展開して、意思決定のプロセスを共有することが大切であることを説明しました。ステークホルダーとして重要な存在に、共にプロジェクトに取り組むチームメンバーがいます。プロジェクトリーダーは、ステークホルダーであるチームメンバーに対して調整力を発揮する必要があります。その際に大切なのがリーダーシップです。

プロジェクトの成功には、チームを機能させる「チームビルディング」が不可欠です。「適切なリーダーシップの取り方」ができるかどうかが成否を分けます。リーダーにはチームの成長過程に合わせてスタイルを変える柔軟性が求められます。プロジェクトリーダーにとって大切なのが「チームビルディング」であり、チームビルディングのために欠かせない要素が「リーダーシップ」です。

いくら外向きに“ いい顔” をしていても、チームの内情がボロボロということはよくあります。いくら外面が良くてもチームがチームとして機能しなければ、プロジェクトを成功させることはできません。

「あいつには人が付いていく」「あいつは人をまとめる力がある」など、リーダーシップに定評がある人がいる一方で、どんなにベテランであっても「あの人の下だけはイヤだ」「人として信用できない」などといった評価をメンバーから下される人もいます。

プロジェクトリーダーとしての経験が浅い人の多くが悩むのも、このチームビルディングに関してです。思ったようにメンバーが動いてくれない、メンバーをうまく指導できない。「自分はリーダーに向いていないのだろうか」と悩むリーダーを筆者は数多く見てきました。しかし、経験豊富でリーダーシップにあふれているベテランリーダーも、かつては同じ悩みを抱えていたのです。現場でメンバーと格闘し、苦労する中で、経験知としてリーダーシップを少しずつ蓄えていったのです。幸いなことに、私たちは今、先人が苦労して得たこうした経験をまとめて学ぶことができます。同じ時間をかけ、同じ苦労をして学ぶ必要はありません。

自分がチームメンバーのときは、自分がするべき仕事を一生懸命やるだけで済みました。でも、リーダーになるとそうはいきません。メンバーとして仕事をしているときと、リーダーとしてチームのマネジメントを任されたときとでは、大きな違いがあります。それは「自分以外の誰か」を使わないといけないということです。何を当たり前のことをと思った人もいるでしょう。しかし、チームをマネジメントする際に、多くの人が最初につまずくのは実際にここなのです。

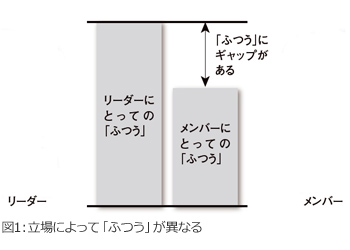

チームリーダーを任されるような人は、能力が高く、相当な経験を積み、実績を上げてきた人が多いでしょう。その人にとっての「ふつう」と、それ以外の人たちにとっての「ふつう」には大きな差があります(図1)。この差に気付かないまま、チームをマネジメントしようとすると、必ず壁にぶち当たります。「ふつう」の基準がみな違うからです。

例えば、あなたが「仕事が遅れたら、すぐに報告する」のが「ふつう」だと思っていたとします。しかし、あなた以外のチームメンバーが同じように考えているとは限りません。むしろ、そうは考えていないことのほうが多いでしょう。「聞かれたら答えればいい」、もしくは「週イチの進捗会議で報告すればいい」などと思っているかもしれません。

この「ふつう」の違いが、チームのマネジメントを最も難しくしています。リーダーの立場に立つと、「ふつう、それぐらいやるでしょ?」とメンバーに言いたくなることがよくあります。しかし、その「ふつう」がそもそも違うわけです。

自分の基準で考えるから、相手がその基準から外れれば腹が立ちます。自分の基準で考えるから、相手もそれぐらいできるはずだと考えます。しかし、相手は悪意を持っているわけでもなく、サボっているわけでもなく、ただ「ちがう」だけなのです。「なぜ、思ったようにメンバーが動いてくれないのだろう」。チームリーダーが必ずといっていいほど持つ悩みです。こうした悩みが生じるのは、「相手も自分と同じ」という前提に立って考えているからなのです。

「相手は自分とはちがう」という前提に立てば、行動が変わります。相手の考えていることを知ろう、報告を待つのではなく自分から取りにいこう、人の意識に依存した進め方ではなく「仕組み」をつくろう。このように行動が変わっていきます。何より変わるのはチームリーダーの「心」です。相手が悪いわけでも、自分が悪いわけでもない。ただ違うだけなのだ。これが分かるだけで、心がすごく楽になります。

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座