ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

前回、メンバーを育てるために相互依存関係であることを理解するのが大切であると説明しました。そして、そうした関係にあるメンバーに安心して働いてもらうにはロードマップを示す必要があることを紹介しました。今回はロードマップの具体的なポイントに加え、メンバーとの報連相についても解説します。

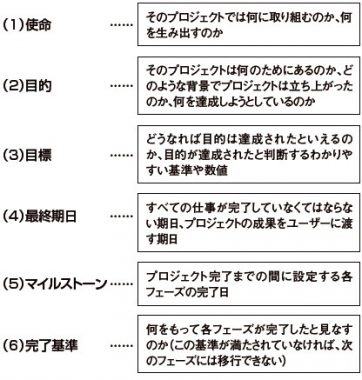

図1:ロードマップに必要な要素

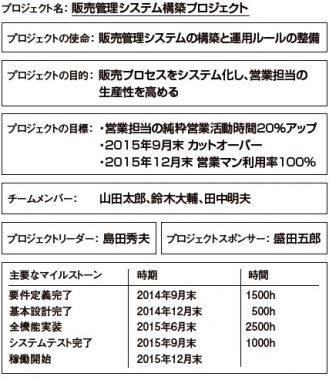

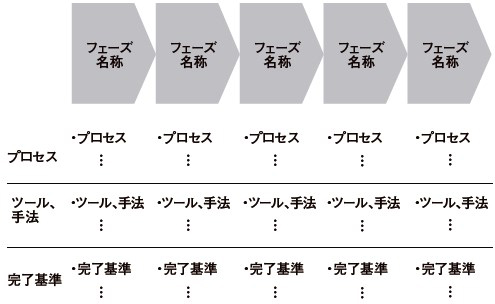

ここでいう「ロードマップ」とは、ゴールイメージであり、ゴールまでの道のりのことです。ロードマップには、図1 に示す6つの要素が必要です。これらの要素を明確にするために、「プロジェクトチャーター」(図2)や「プロジェクトライフサイクル設計フォーマット」(図3)を活用すると便利です。

特に、図1の(6)完了基準はプロジェクトの不確実性を小さくするために極めて重要ですが、明確にされないケースが多い項目です。しかし、この完了基準が定められていなければ、各フェーズにおいて達成すべき内容が曖昧になります。プロジェクトの後半になって、開けてビックリという事態になってしまいます。

あらかじめ各フェーズの完了基準を考えれば、各フェーズに潜むリスクに気付けたり、必要なリソースを確保できたりするメリットもあります。設計フェーズなら「何をもって設計が完了したと判断するのか」という基準を明確に定めてください。

上記の6つの要素とともにプラスワンとして、ぜひメンバーと話し合っていただきたいのが、7番目の要素である「裏の目的」です。裏の目的とは、ユーザーの要求から設定された目的とは別に、その仕事を通じてメンバーがどのような姿になりたいのか、どんな能力や技術を身に付けたいのかなど、「達成できたらうれしい」とメンバーが思えるような目的を指します。

図2:プロジェクトチャーターの記載例

プロジェクトは、ビジネス上の目的があって立ち上げられるものですから、当然、ユーザーの要求が最優先です。しかし、それだけでは面白みがありません。時間、コスト、労力をかけて取り組むわけですから、メンバーもみな成長できる場としたいでしょう。

そこで「この仕事を通じて、プロジェクトマネジメントのスキルを身に付けよう」、あるいは「社内でこの技術のオーソリティーとして認められるようになろう」「この商品でお客さまを『すごい!』とビックリさせよう」など、自分たちがワクワクするような目的を掲げるのです。各メンバーにテーマを持たせ、それに応じた役割を担ってもらえば、プロジェクトの成功にもつながります。

図3:プロジェクトライフサイクル設計フォーマット

プロジェクトにおけるコミュニケーションの重要性は、あらためて強調するまでもないのですが、注意すべきは「誰のためのコミュニケーションか」です。「報連相」、つまり「報告」「連絡」「相談」は仕事における血液だといわれるぐらい、重要視されています。しかし実際には、この報連相は「上司のため」「リーダーのため」となっている場合が多いのです。

現場リーダーは、プロジェクトの状況を常に把握し、早期にリスクを発見して対処し、プロジェクトを軌道に乗せておかなければなりません。そのためにメンバーからの情報が必要不可欠なのは間違いありません。とはいえ、リーダーが状況を把握するための情報を用意するために、メンバーの作業が遅れてしまっては本末転倒です。

失敗するプロジェクトでは「管理のための管理」がはびこっている状況をよく見かけます。例えば、以下のようなことです。

●リーダーが上司に報告するための資料をメンバーが作っている ●週1 回の進捗会議の資料を作るために、メンバーが半日を費やしている ●リーダーの状況把握のために、思い付いたようにメンバーが呼び出される

特に、現場リーダーになって間もない頃には、自分が知らない状況があると不安になります。知らないことがあると「何で報告しなかったんだ」とメンバーを責めてしまいます。すると、メンバーは「取りあえず報告しておこう」と何でも報告するようになります。結果、情報が多過ぎてリーダーが処理し切れなくなるのです。

この状況がさらに進むと、メンバーは「報告さえしておけばいい」と考えるようになります。いつの間にか思考停止に陥り、プロジェクトの進行よりも、報告を優先するようになってしまうのです。

プロジェクトの状況を把握するためには、報連相は欠かせません。進捗が遅れたり、品質に問題が起こったりすれば、リアルタイムに報告してもらう必要があります。しかし、必要以上、もしくはムダな報連相は、コストでしかないのです。ましてや、報連相そのものが目的化し、プロジェクトの妨げになってしまったら何のための報連相か分かりません。

メンバーに負担をかけず、プロジェクトの状況を把握するには、以下の点について「報連相」の基準を明確にしておきます。

●事前報告が必要な問題はどのようなものか(予算、コスト、リソース配分など) ●どんなレベルであれば事後報告でよいか ●どんな変化があれば報告しなければいけないか ●現場優先で判断してよいのはどのようなケースか

基準を明確にすれば、リーダーは細かい情報にとらわれず、必要な情報を入手できるようになります。そして、それ以外の仕事をメンバーに任せ、信頼していることを暗に伝えられます。

大切なのは、メンバーの判断を最大化することです。これにより、現場リーダーは「プロジェクトを軌道に乗せておくには何をすべきか」を考えることに時間を使えます。そのためには、メンバーが自ら考え、判断する訓練を積まなければなりません。

時には、メンバーが判断を間違えるかもしれません。その場合は、リーダーがフィードバックすればいいのです。判断力を磨くには、経験を積むしかありません。そうしていく中で、次世代のリーダーが育っていきます。

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座