ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

前回までプロジェクトの成功の基準について紹介してきましたが、いよいよ今回から、プロジェクトを成功させるための調整力について本格的に説明します。まず、スタートは調整が必要な対象者についてです。プロジェクトにはさまざまな人が関わり、立場や考え方が異なります。そうしたステークホルダー(利害関係者)に、共通認識を確立することがプロジェクト成功につながります。ステークホルダーの利害をマネジメントする方法を、今後、数回にわたって解説します。

プロジェクトには、さまざまな人が関わります。プロジェクトに好意的な人もいれば、そうでない人もいます。プロジェクトに期待している人もいれば、逆に「こんなプロジェクトに意味なんかないだろ」「定常業務があるのに余計な仕事を増やしてほしくない」と思っている人もいます。それぞれ立場が異なり、考え方も違います。プロジェクトから受ける「利害」もそれぞれに違います。

プロジェクトリーダーが最も苦労するのが、こういったステークホルダー(利害関係者)とのやり取りであり、多くの時間を費やすところです。提供側からすると、顧客側でどのような利害関係があり、誰を押さえておくべきなのかは、なかなかつかめません。そのため、窓口となるユーザーの協力を仰ぎながら進めていく必要があります。

また、プロジェクトを成功させる重要なポイントとして、「ステークホルダー間の共通認識の確立」があります。失敗するプロジェクトは必ずといっていいほど、この共通認識が確立できていません。「そんな話は聞いていない」「思っていたのと違う」など、進め方、スコープ、目標についての認識がずれているとトラブルのもとになります。

ここでは、プロジェクトに関わるステークホルダーの利害をいかにマネジメントし、共通認識を維持するかについて解説していきます。

ステークホルダー(利害関係者)とは、「プロジェクトの影響を受ける人たち」のことをいいます。ステークホルダーには「直接的ステークホルダー」と「間接的ステークホルダー」の2種類があります。

直接的ステークホルダーは、プロジェクトに直接的に影響を与える人をいいます。システム部門以外では、プロジェクトに予算をつけ、プロジェクトの継続や中止を判断する権限を持っている経営層や、そのシステムを利用する直接的なユーザーが当たります。システム部門でいえば、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバーはもちろんのこと、プロジェクトリーダーの上司などが直接的ステークホルダーになるでしょう。

間接的ステークホルダーとは、そのプロジェクトが実行されること、または実行された結果、影響を受ける人たちすべてをいいます。

ステークホルダーと利害関係を調整するには、まず誰がステークホルダーなのかを特定する必要があります。このとき、直接的ステークホルダーは分かりやすいので忘れることはあまりないでしょう。注意が必要なのは間接的ステークホルダーです。直接的なユーザーではないものの、プロジェクトの影響を大きく受ける人は存在します。

例えば、新しい業務システムを導入するに当たり、経営層からは「システム導入と同時に業務改善もしてほしい」という要望があった場合はどうでしょうか。システムを直接利用するユーザーだけではなく、その業務に関わるすべての人がプロジェクトの影響を受けます。これらの人たちは、システムの要件を決めるときに直接的に利害を調整することはないかもしれませんが、間接的に影響を受けるステークホルダーといえます。

システムを機能させるには全社的な業務プロセスの変更が必要なのに、間接的ステークホルダーの意見を聞かずに進めてしまうと、プロジェクトが後半になってから「そんな話は聞いてない」「そんな作業はそもそもムリだ」「今ごろ言われても協力できない」といった事態に陥ることになります。これではプロジェクトそのものが頓挫する、あるいは、期待していた成果を生み出せなくなってしまいます。

利害というと「調整するもの」というイメージがあるかもしれません。しかし、プロジェクトリーダーは利害を調整しようとするより、ステークホルダー同士が「共通認識を持っている」状態を作り、その維持に注力するほうがチームとして機能します。共通認識とは「あることについて、同じ理解でいること」です。

利害を調整しようとすると「どっちが泣くか」の話になりがちです。これはシステム部と直接的ステークホルダーとの間でも起こり得ますし、直接的ステークホルダーと間接的ステークホルダーの間でも発生します。どっちが泣くかの調整は勝ち負けの世界になりがちです。

しかし、プロジェクトの中で敗者がいるのは望ましいことではありません。大切なのは、誰かが我慢したり妥協したりするのではなく、プロジェクトの目標を達成するために「現時点での最善解は何なのか」について、ステーホルダーが同じ認識で、腹落ちしていることなのです。

この共通認識は一度確立したらそれで終わりではありません。共通認識は「維持」しなければなりません。プロジェクトの状況は日々変化しますし、時間が経てば認識も変わってきます。共通認識を維持するためには、少しずつ発生する「認識のズレ」をいかに早いタイミングで修正するかが重要です。そのためには、それぞれのステークホルダーにあったコミュニケーションを取る必要があります。

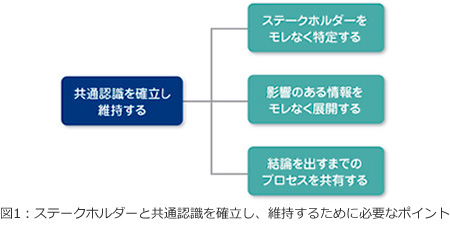

ステークホルダーと共通認識を確立し、維持するためには、

(1)ステークホルダーをモレなく特定する

(2)影響のある情報をモレなく展開する

(3)意思決定のプロセスを共有する

の3つが必要です(図1)。

まず、ステークホルダーを特定する必要があります。プロジェクトが開始してから間もなくは、システム部も対象業務に精通しているわけではありません。窓口となる直接的ステークホルダーの協力を仰ぎながらステークホルダーすべてを特定する必要があります。

このとき、「誰がこのプロジェクトに関係しますか?」と聞いただけでは、直接的なステークホルダーしか挙がらないこともあります。システムの内容を詳細にチェックして、社内の事情を広く知っている現場ユーザーの力を借りて、間接的ステークホルダーをもれなくピックアップするようにしましょう。

日経SYSTEMS/芝本秀徳(プロセスデザインエージェント)

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座