ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

「みなし労働時間制を採用すれば、割増賃金を支払う必要はないのですか?」と取引先から聞かれることがあります。これは大きな間違いです。みなし労働時間制は、割増賃金を支払わないための制度ではなく、あくまでも労働時間を算定することが適切でないという理由で採用する制度です。

昨今、みなし労働時間制を違う目的で採用している会社が多いようですが、いま一度、自分の会社がみなし労働時間制を適切に運用しているかどうかを確認してみる必要があります。

現在の労働基準法における労働時間の考え方は、工場で働くブルーカラーを基本としたものでした。ブルーカラーが働けば働くほど、製造される製品が増え、会社の収益も上がるという考え方です。しかし、企業の中枢部門で企画立案などの業務を行うホワイトカラーが増えた現在では、仕事の質や成果が重視されるようになり、昔の考え方がそぐわなくなってきています。

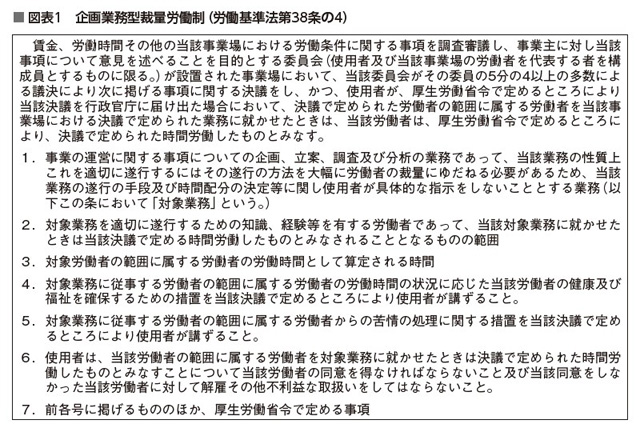

また、会社に決められた枠の中で働くのではなく、企画部で経営計画を策定する業務や、人事部で人事計画を策定する業務などでは、自分の知識、技術、創造性を生かして、主体的に働きたいという社員のニーズも高まっています。企画業務型裁量労働制は、こうした状況に対応するために設けられた制度であり、労働基準法第38条の4に規定されています(図表1参照)。

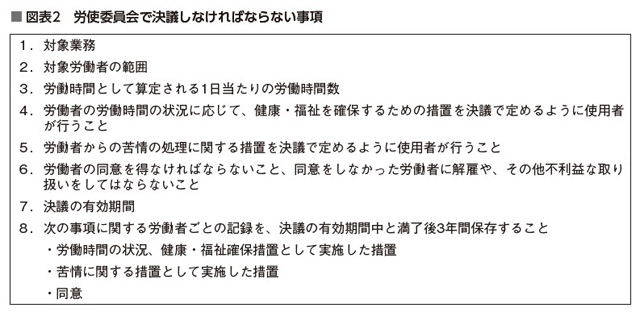

前回説明したコピーライターの業務といった19業務に限定されている「専門業務型裁量労働制」は、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。一方、「企画業務型裁量労働制」も同じように所轄労働基準監督署長への届け出が必要ですが、内容が異なります。図表2の「労使委員会で決議しなければならない事項」を労使委員会の委員の5分の4以上の多数により議決して、この議決書を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

なお、労使委員会とは、「事業の重要な決定が行われる事業場で、賃金、労働時間など労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とする労働者の代表者を構成員とする委員会」のことをいいます。労働者の代表である委員については任期を定めなければならず、労使委員会を設置するときには所轄労働基準監督署に届け出が必要です。

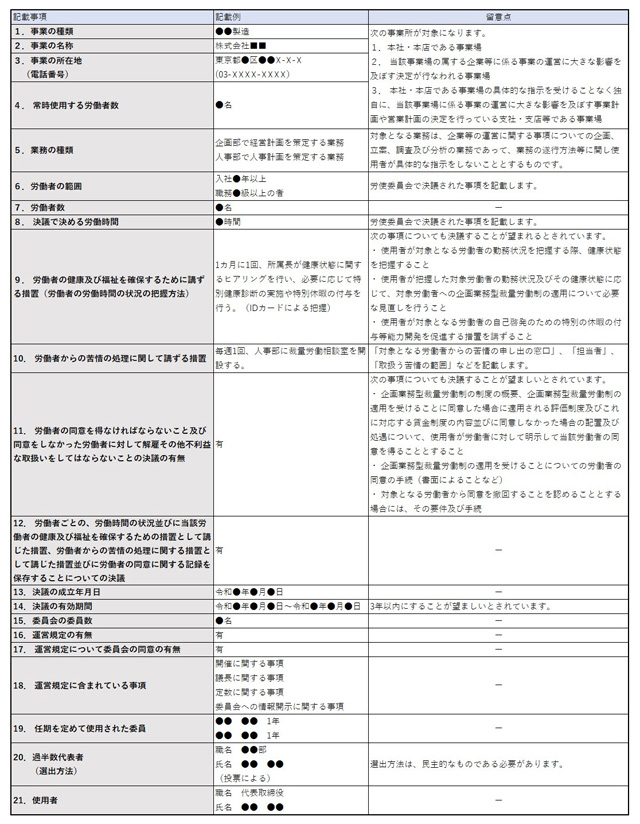

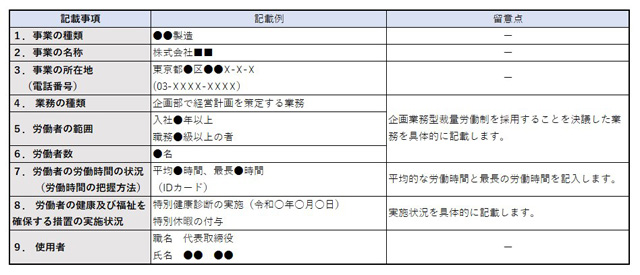

前述したように、企画業務型裁量労働制の採用には労使委員会の5分の4以上の議決が必要となり、図表3-1に示した「決議届」を労働基準監督署に届け出る必要があります。

■図表3-1 決議届の記載事項、記載例と留意点(ダウンロード)

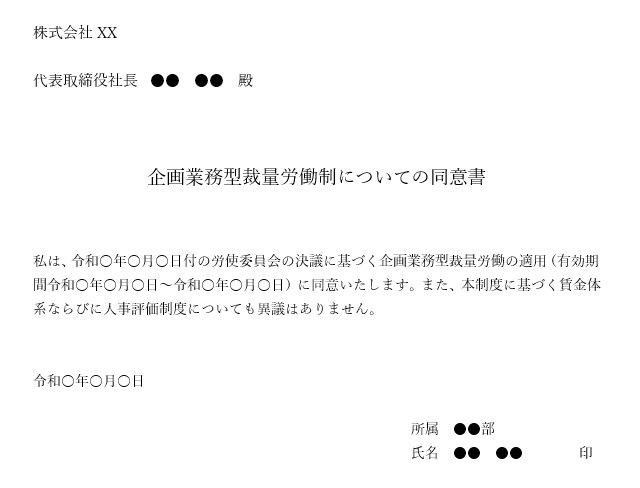

さらに、社員ごとに個別の同意が必要となります。拒否した社員には、適用することができません。また、拒否したからと解雇したり、不利益な取り扱いをしたりしてはいけないことが、図表2の「労使委員会で決議しなければならない事項」で定められています。

■図表3-2 企画業務型裁量労働制を採用する際の同意書(ダウンロード)

労使委員会の決議の届け出をした会社は、この決議が行われた日から起算して6カ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、対象社員の労働時間の状況と対象社員の健康、福祉を確保するための措置の実施状況を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません(図表4参照)。

■図表4 企画業務型裁量労働制に関する報告書の記載事項、記載例と留意点(ダウンロード)

【T】

実務にそのまま使える!労務管理書面