ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

あなたの会社に「夜遅くまで会社にいる社員が偉い」「サービス残業は当たり前」といった風潮はないだろうか。その状態のままでは、国が定めた法案で罰則が科されるかもしれない。

2018年6月29日、政府が国会の最重要法案と位置づけていた「働き方改革関連法案」が参院本議会で可決、成立した。超少子高齢化で労働人口が減少する中、日本の企業では一人ひとりの生産性向上が求められる。長時間労働や、雇用形態による格差も問題になって久しい。日本が抱えるこうした問題を解決すべく、政府が「戦後の労働基準法制定以来、70年ぶりの大改革」として提出したのが働き方改革関連法案だ。

成立した働き方改革法は、労働基準法、雇用対策法など8本の労働法の改正法案をひとまとめにして呼んだものだ。「残業時間規制」「同一労働同一賃金」「高度プロフェッショナル制度(労働時間規制適用除外制度)」の3つを大きな柱としている。それぞれの概要を見ていこう。

1つ目の「残業時間規制」は、労働時間の短縮を促す。背景には、生産性を高めるためという側面もある。違反に刑事罰が科せられる労働時間の上限を具体的に定めたのが特徴だ。残業時間の上限について「原則月45時間、年360時間」と基準を労働基準法に明記した上、繁忙期には年6カ月まで発動することが認められている労使協定の「特別条項」による例外にも、「上限は年720時間、単月で100時間未満(法定休日労働を含む)」「連続する2~6カ月の残業時間の平均はいずれも80時間以内(法定休日労働を含む)」の制限が設けられた。これらの上限に違反して労働者を働かせた雇用主には「半年以下の懲役か30万円以下の罰金」が科せられる。厳しい規制だ。

2つ目の「同一労働同一賃金」は、正規雇用労働者、有期雇用労働者、パートタイマーといったさまざまな雇用形態の待遇格差を是正するものだ。基本的な考え方は「同じ仕事には同じ賃金」。勤続年数や成果、能力が同じなら、基本給は同額としなければならない。賞与をはじめとした各種手当や休暇、研修なども同様だ。

ただし、合理的な理由があれば、待遇差が認められる。例えば、目標値に対する責任を負っていて、目標が未達の場合には処遇上のペナルティーを課される正規雇用労働者と、ペナルティーを課されないパートタイマーの間には、待遇差があっても構わない。

3つ目の「高度プロフェッショナル制度」(通称:高プロ)は、高度なスキルを持つ労働者を労働時間の規制対象から外すもの。年収1075万円以上で、かつ研究職やコンサルタント、アナリストなど、専門性が高い職種に対して適用される。時間ではなく成果に対応して給与を支払う仕組みに純化できるようにすることによって、プロフェッショナルの生産性を高める。時間に縛られない柔軟な働き方で、スキルをより発揮するメリットが期待されている。

働き方改革法が適用されれば、たとえ繁忙期であっても1カ月に100時間残業したり、2カ月続けて90時間残業したりするような働き方は禁止される。また、合理的な理由なく正規雇用労働者と有期雇用労働者の待遇を変えることも禁止だ。

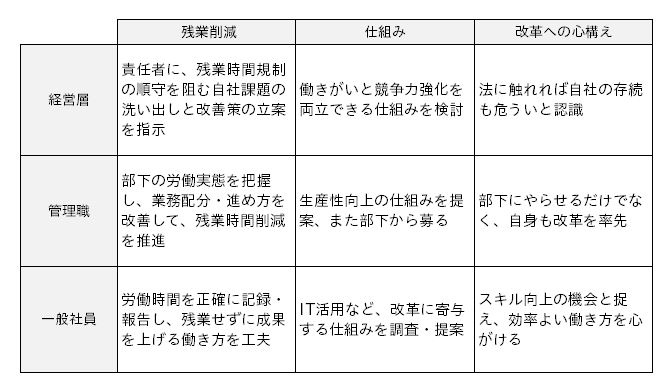

働き方も待遇も急には変えられない。経営層から管理職、一般社員まで、誰もが今から働き方改革法の適用に備えておく必要がある。経営層、管理職、一般社員に分けて、取り組むべき行動を「残業削減」「仕組み」「心構え」を軸にまとめておく。

<経営層のあなた>

例えば、繁忙期の労働力を長時間残業によって確保している会社の場合、毎月の仕事量を平準化させる施策が経営層には求められる。人手不足の現在、仕事の峻別(しゅんべつ)に踏み込まなければならないかもしれない。生産性向上のためのIT活用も検討が必要だろう。また雇用形態によって不合理な待遇差がないか、給与・福利厚生制度や教育研修の実態を点検し、合理的なものに変える。労働組合がある会社の場合、労使の交渉も避けられない。働きがいのある仕組みでなければ、社員の離職につながってしまう。ただ、経営者としては仕組みを変えて業績が下がっては困る。働きがいと競争力強化の両立が、仕組みづくりのカギとなる。

<管理職(部長・課長)のあなた>

管理職は最低限、法案の規定を理解して現場において順守する。部下が長時間残業をしなくなると、管理職が肩代わりするケースが多い。残業時間規制の適用対象ではない「管理監督者」であっても、働き方改革法により、使用者はその労働時間を把握しなければならないことが明確にされた。労働基準監督署の臨検監督や残業代請求の裁判では、タイムカードだけでなくパソコン電源のオンオフも調べられる時代だ。隠れ残業はあぶり出されてしまう。「夜遅くまで会社にいる社員が偉い」「サービス残業は当たり前」といった風潮があれば、自ら率先して改めていく姿勢が求められるだろう。

<一般社員のあなた>

一般社員はスキルを上げて生産性を向上し、ダラダラ会社にいるだけといった無駄な残業をなくしていく必要がある。ただし早く帰るのが偉い、というのは大いなる勘違いだ。効率を上げて、同量の業務を短い時間で終わらせる。たとえ長時間残業が評価される環境であっても、自社の方針次第で環境はあっという間に変わる。評価の基準も同様だ。変化の激しい昨今、どんな仕事にも常時、自己変革が求められる。定型業務を効率的に終わらせて、“考える時間”をひねり出さなければならない。いち早くスキルアップに取り組み、生産性を上げておいて損はない。

なお、働き方改革法が適用される時期は、大手企業と中小企業で異なる。中小企業も対応が急務のスケジュールといえる。

※1 中小企業の定義は業種によって異なる

※2 残業時間規制の自動車運転業務、建設事業、医師等への適用は2024年4月~

働き方改革法は、公平な環境下での生産性向上を企図している。企業側にも働く側にもメリットをもたらす。今回の法案成立は自社の在り方、働き方を見直す格好の機会となるはずだ。

監修:小島健一(こじま・けんいち)鳥飼総合法律事務所パートナー

東京大学法学部卒業。1994年、弁護士登録。牛島総合法律事務所(東京)パートナーを経て、2017年、鳥飼総合法律事務所パートナー。産業保健研究会(さんぽ会)幹事。産業保健法学研究会(産保法研)評議員、「メンタルヘルス/産業保健法務主任者」資格講座運営・認定委員会委員。日本産業衛生学会倫理審査委員会委員。九州・福岡健康経営推進協議会教育事業担当支援者。

執筆=Biz Clip編集部

【MT】

急務!法対応