オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

前回までの説明で、女性力活用を考えている経営者の皆さんには、「女性力とは何か?」「女性力活用を妨げているものは何か?」「自分たちの心に無意識レベルの差別意識がないか?」といった問いと答えがすでに用意されていることと思います。

もしこれらの問い、あるいは答えが全社的に浸透していない場合は時間をいくらかけても構いませんので、意識の周知徹底と共有をしてから次に進むようにするとよいでしょう。

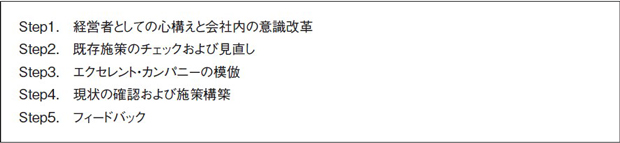

意識・心がけの準備ができたら、第21回の記事で説明したように、女性力活用のための施策構築のステップ2「自社内の現状の確認」に移ります。

●女性力活用のための施策構築の5ステップ

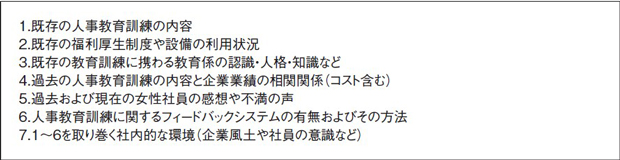

確認すべき項目を下の表にまとめました。

●確認すべき自社内の現状

具体的に確認すべき主なポイントはこの表にある7つです。これらは女性力活用に限らず、人事教育施策を構築する上ではどれも必要不可欠な要素であり、いまさら強調する必要もないほど一般化されたものばかりです。しかしこれらすべての項目に「女性社員への人事教育・福利厚生に関する」という言葉を付け加えてみれば、上記7項目のチェック内容は大きく様変わりします。

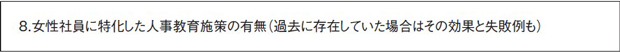

そしてその上で下記の項目8を付け加えれば、女性力活用施策構築の準備としての用をなします。前項で説明した通り、「女性労働者に対する人事教育訓練」というのは、未知の存在への手探りの対応でもなければ、既存の(性別に無関係の)社員教育訓練と大きく違うこともありません。違う点は「教える側の(差別)意識」と「教えられる側の性別・特徴」の2点のみ。

その2点の違いを考慮し、理解し、改善できれば、極論的には人事教育施策自体の内容は変える必要はないと言ってもいいでしょう。

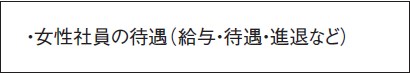

なお、上記のチェック事項にはこれも付け加えたいところなのですが、この点は労働基準法や男女雇用機会均等法などに規定されている部分であり、これらの点に不備があるとすれば、すなわちその会社が違法行為をしている可能性があります。

このような基本的な部分での不備がある企業はそもそも女性力活用施策に着手する資格はありませんので、ここではそのような企業はないものと考え、説明は省略します。

第1回~第14回でも説明した通り、女性社員を教育する場合、教育する対象こそ違いますが、既存の人事教育訓練の内容を根本から変える必要はありません。むしろ(その企業独自の発展・定着を遂げている)既存の教育訓練施策をベースに、教育対象の違いに留意した内容をピンポイントで変更したり、改善したりする方がコストや労力が省け、かつ十分な効果が期待できます。

「女性だから」「ゆとり教育世代だから」などと、既存の人事教育訓練施策を根本からガラッと変えてしまっては、かえって既存のシステムや制度に混乱を来す可能性があります。既存施策がある場合は大げさに構えず、要点だけをしっかり押さえ、粛々と正しい知識によって改善・適用した制度を運用するだけで十分でしょう。

今回の記事では、既存の人事教育施策を見直す際に必要な視点、すなわち教育対象を女性社員にする上で特に留意しておかなければならないポイントを説明します。これらのポイントを理解した上で冒頭の7要素を確認・改善すれば、それまでとは違った効果が期待できます。

従来の人事教育施策、特に生産性向上や能力開発といった性格を持つ施策は、過程や方法の違いこそあれ、その根幹には「モチベーション・マネジメント」の考えが流れています。

教育訓練の本質とは、本人が会社を愛し、仲間を信頼し、仕事に誇りを持つようになって初めて、技術や知識やノウハウを学ばせること。本人のやる気を醸成させないまま、ただ質と量を反復練習させるだけの教育訓練は20世紀後半にすでに限界を見せました。

数年前は、世界的な不景気の影響で企業がたいした努力や歩み寄りをせずとも人は集まってきましたが、最近の景気回復やブラック企業の内情露呈による入社回避意識の拡散により、労働者や顧客から見放される企業も増えてきました。違法スレスレの経営を続けているブラック企業は問題外ですが、それ以外のまっとうな経営をしている企業も、社員のモチベーション・マネジメント施策に再度注目する必要に迫られています。

自社の既存の人事教育施策を思い出してみてください。規模や業態の違いにより内容は千差万別ですが、その中にモチベーション・マネジメント、あるいは自己啓発・自己変革といった目的を持つ項目がいくつか存在していることと思います。そしてその項目には、恐らくそこには性別不問の、すなわち普遍的なモチベーション・マネジメント方法が含まれていることでしょう。

しかしその方法は表面的には普遍的なものに見えても、(過去のモチベーション・マネジメント理論が基本的に男性労働者を対象に研究されていたことと、現在の日本の労働社会が男性主権であることを鑑みると)実質的には男性労働者向けであることが少なくありません。

さて、ここまで読んで、「会社員ならば仕事に対するモチベーションは同じはずではないか?」という疑問を持った人も多いかと思います。しかし同じ会社員であっても、実際には男性と女性ではモチベーションや仕事に対する意識に大きな差があることも多いのです。

そこで次段では、「仕事に対するモチベーションの性差」について詳しく説明します。

仕事に対するモチベーションの性差とはどのような点にあるのでしょうか。

これを考えるときには、まず「日本の労働市場が男性主権である」という前提を頭に入れておく必要があります。一般的に男性(ここでは特に会社員とする)の場合、一部の例外を除けば、ある一定の年齢になったら社会に出て働くことが「社会の常識」です。その常識は、会社員になった男性は基本的に「(転職しても)定年まで働く」ということを前提にしているため、彼らの人生は(定年までは)会社や仕事で占められることになります。

ということであれば、男性にとって仕事とは、すなわち「人生全体を支える収入源」であり、「自身の生活や将来を保証し、豊かにするための手段」であり、「社会的な立場やステータスの象徴」であると考えられます。

もちろん「人生を彩る趣味」や「出会いの場」や「生きる意味そのもの」であると考えているビジネス・パーソンもいるかもしれませんが、多くの男性は「仕事=人生」と認識しているということに特段の異論はないと思います。

男性が会社名や年収、肩書や昇進といったものに固執したり、同性の同僚に劣等感やライバル意識を強く持ったりするのは、その仕事や会社のステータスが、イコール自分の人生の証しや価値として捉えているからこその特徴であると考えられます。

こうした男性の仕事への意識が「社会の常識」になっているからこそ、過去の経営者たちは労働者のモチベーションを「給与」「昇進」「肩書」「労働条件」といったものに求め、それらをベースにさまざまなモチベーション・マネジメント策に反映してきたといえます(ただし、米国の心理学者ハーズバーグの「二要因理論(動機付け・衛生理論)」においては「これらの要因(給与や労働条件など)では人々は仕事に満足を得られない」としています)。

つまり「男性は仕事や会社に人生の価値やステータスを見いだすとともに、人生をより豊かなものにするために必要な“給与”や“昇進”を得るための手段とする認識を持っている」という結論を元に、過去においてさまざまなモチベーション・マネジメント方法が生み出されてきたと考えられます。

一方、女性はというと、男性のように「仕事は人生や日々の生活を(金銭的に)支えるために必要不可欠な要素」という点をきちんと認識した上でなお、会社や仕事に対して、男性とは決定的に違う認識や価値観を持っていることが少なくありません。

すなわち、女性は仕事を「自己実現の場」「社会貢献するための手段」「将来なりたい理想の自分になるための過程」と見ていることが多く、仕事の価値を「仕事そのもの」「やりがい」「楽しく優しい同僚」「働きやすい職場環境」「自分の時間が持てる」といった部分に求める傾向にあります。

男女共に、仕事を「生きていくために必要な存在」と考えていることに相違ありませんが、男性が仕事へのモチベーションを「金銭」「昇進」「労働条件」といった直接的な対価に求めているのに対し、女性は「楽しさ」「やりがい」「気持ちの余裕」といった精神的な対価を望んでいる点が、決定的に違う性差だといえるでしょう。

なお、当然これらの性差は生産性向上や自己啓発といった前向きなモチベーションだけでなく、転職や退職、不満や無気力といったネガティブなモチベーションにも同じく影響を及ぼす重要な要素だということも、覚えておいてください。

先ほど、恐らく既存の人事教育施策の多くは男性向けだと説明しました。ということは、その中にあるモチベーション・マネジメントの根幹にあるのは「給与」や「労働条件」といった、男性向けの対価であると想像できます。

「こうすれば昇進できる」「この技術や資格を身につければ給与が上がる」「出世の花道を歩くためにはこの試験を乗り越えなければならない」といった要素は(もちろん男女問わずモチベーションは上がりますが)、基本的には男性を奮い立たせるものであることを、経営者は理解しておかなければいけません。

仕事へのモチベーションの性差を考えれば、女性に特化した人事教育施策を考える場合には、モチベーションアップの根源を金銭や地位といった直接的なものだけではなく、女性の希望や目標を加味した上で、心や感情を満足させるような施策を取り入れる必要があることは分かると思います。

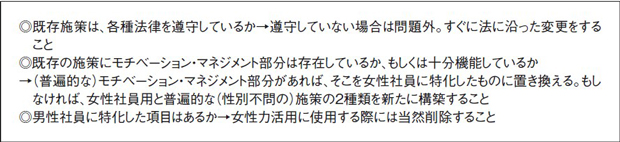

●女性力活用のための施策構築Step2のまとめ

余談ではありますが、年配の男性の中には、「仕事はやりがいや楽しさを求めるようなものではない」「会社には当然に恩義や忠義心を持つべきである」「私利私欲を捨て、仕事に打ち込むのが会社人として当然」という信念にも似た考えを持つ方も少なくありません。ただし視点を変えると、その常識は「時代遅れの常識にとらわれた、(男性主権社会を前提にした)男性ならではの考え」という見方もできます。

このような考え方は女性に通用しないだけではなく、ゆとり教育世代にも通じない(あるいは嫌悪される)考えだということをここに追記しておきます。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】

経営者のための女性力活用塾