オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

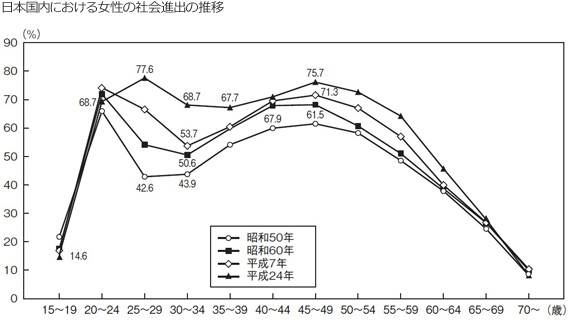

第2回では女性の社会進出の国際比較を示しましたが、今回は日本国内の動向です。下の図は、日本国内における女性の社会進出率を時代ごとに比較したものです。

これを見ると、世界的には後れを取っている女性の社会進出率も、日本国内ではしっかり改善されてきていることが分かります。しかし国際比較の際にも説明した通り、「一旦企業から離れた女性が元の職場に戻ることは難しい」という点は変わっていません。

山のピークから谷を経てまた山の水準に戻るまでにかかる年数はおよそ20年。つまり「子どもが成人してから社会に復帰する女性が多い」ということになります。しかし離職してから20年たって復職するのは、恐らく出産する前にいた会社とは別の会社、という人が多いのではないでしょうか。

もしそうであるとすれば、日本では「たとえ出産が理由である(一時的な)休職であってもそれはほぼ退職を意味し、育児が済んだ女性が再度同じ職場に復帰することは、現状非常に厳しい」という結論に達します。

(備考)

1.総務省「労働力調査(基本集計)」より作成

2.「労働力率」は、15歳以上人口に占める労働力人口(就業者+完全失業者)の割合

(出典:平成25年版男女共同参画白書「女性の年齢階級別労働力率の推移」)

もちろんこの図には「子どもが成人するまでは母親が責任を持って成長を見守りたい」という考えを持った家庭や、「第一子が生まれて数年後に第二子、第三子が生まれた」という事情があって社会復帰が遅れているケースも含まれているので一概に断言はできません。しかし不況によるリストラの横行や非正規社員の増加といった社会的な背景を考慮すると、前文の仮定はそれほど間違ってはいないと考えられます。

なお、図の平成24年時における労働力率の最初の山が25~29歳になっているのは、「世界的な不況による就職の遅れ」や「大学院への進学を希望する学生の増加」といった理由によるものだと考えられますが、問題の本質はどの時代も同じです。

M字曲線を描く理由としては、先に説明した「儒教的な思想」によるもの、すなわち「家長である男性が経済面で家計を守り、女性は子どもを生み、育て、家庭を守る」という意識が根深く残っているからだと考えられます。

もっとも日本は基本的に仏教思想が主流ですので、日本がM字を維持しているのは「儒教色の強かった江戸時代や明治時代から、その思想が父親や社会を通して連綿と受け継がれてきたため」だと推測できます。

年齢を問わず、現在でもそのような旧世代の思考にとらわれている人は少なくないと思いますが、父親の威厳が昔ほど強くなくなり、代わりに女性が名実ともに強くなってきている今の状況を鑑みれば、数十年後にはM字が徐々に山なりのカーブになっていくのではないかと推測されます。

最後に、女性の労働力やその国の男女同権の情勢度合いを考えるために欠かすことのできないトピックを紹介しましょう。

スイスのシンクタンク「世界経済フォーラム(WEF)」は毎年10月、「男女格差報告(ジェンダー・ギャップ指数)」を発表しています。2006年から始まったこの報告は、性別による経済面での格差(給与・賃金格差など)・社会進出(経済活動への参加資格・範囲・頻度など)、教育水準(教育格差・教育機会など)、政治参加(選挙権の有無・政界への進出度など)・健康(平均寿命など)、その他女性の社会的地位の改善状況などの変数を総合して評価・報告するもので、使用するデータが国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)といった国際機関のものということもあって、その信頼性は世界的にも高く評価されています。

同フォーラムは2013年10月25日、2013年版「男女格差報告」を発表しました。それによれば、日本は調査対象136カ国のうち105位、前年よりもさらに4位ランクダウンし、過去最低という不名誉を3年連続で更新してしまいました。

経済協力開発機構(OECD)加盟国のうち、日本より低かったのは韓国だけ(111位)でした。日本の低ランキングの内訳としては、「女性政治家が少ない(政治進出率の低さ)」や「女性就労者が少ない(経済的・社会的進出率の低さ)」が大きな理由。ここでも女性労働力を生かし切れていない日本を裏付ける結果になりました。

ちなみに順位が最も高かった国は、前年に引き続きアイスランド、次いでフィンランド、ノルウェー、スウェーデン。アイスランドはなんと5年連続で1位を獲得、上位4カ国も順位に若干の変動があるものの、ほぼ北欧勢が占めています。またランキング上位10カ国のうち7カ国を欧州各国が占めるなど、言葉やうわべだけではない男女同権の浸透度を示す結果となりました。

男女雇用機会均等法が改正された2007年前後から「女性力の活用」や「女性の企業内進出」を企業のスローガンに置き、本腰を据えて取り組み始めた企業が急増しましたが、その成果は国際比較・国内比較・国際評価ともにあまり芳しくないのが現状です。

これからの成長や生き残りを考えている経営者にとって、「男女同権」や「女性力の活用」といったトピックは避けて通れない道であることは間違いありません。

「男性は外で働き、女性は家庭を守る」という言葉が常識化し、半ば美徳や金言のように扱われた時代は確かに存在しましたが、それは既に過去の話。幼少時に染み付いた意識というものはなかなか修正することはできませんが、いつまでも過去にとらわれていては、これからさらに激化するグローバル企業との競争に勝てるはずはありません。

旧時代的な意識を変え、偏見や固定観念を捨て、まっさらな目で企業の未来と女性の潜在的な能力を見据えられる経営者こそが、これからの時代に必要とされるのです。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】

経営者のための女性力活用塾