ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

前回、チームメンバーに対してリーダーシップを発揮するために大切な心がまえとして、「相手は自分とはちがう」ということを認識しておくことを説明しました。今回は、チームの成長のプロセスを分析して、その時々に必要なリーダーシップを解説します。

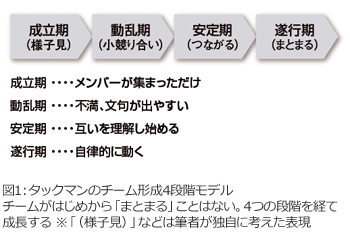

どんなに経験豊富でリーダーシップに長けた人であっても、率いるチームが初めから「まとまる」ということはありません。チームには段階的な成長過程があります。B. タックマン(Tuckman)氏は、この成長過程を以下に示すような4つの段階として表現しました(タックマンのチーム形成4 段階モデル、図1)。

成立期(様子見)

成立期(様子見)

プロジェクトの立ち上げが決まり、構想フェーズが始まります。この段階ではまだチームメンバー全員がアサインされているわけではなく、チームの中心メンバーのみがアサインされています。チームメンバーそれぞれが「他のメンバーがどのような強みを持っているのか」「自分よりデキるのか、デキないのか」「性格が合いそうか」「仕事のスタイルが自分と合うか」などの“様子見” をしています。

この段階では、現場リーダーは常にメンバーから「値踏み」されている状態といえます。自分たちのリーダーたり得るかを見られているわけです。この段階で現場リーダーに求められるのは、「自分たちは何をすべきか」という方向性を示すことです。

動乱期(小競り合い)

構想フェーズが進んでくると、チームメンバーの多くがプロジェクトにアサインされます。自分たちが何をしなければいけないのかを考え、作業や役割を分担します。この段階は、最もチームが混乱しやすく、あちこちで「小競り合い」が起こる可能性が高い時期です。物事が具体的に進むにつれ、仕事のスタイルの違いや、問題解決へのアプローチの仕方など、さまざまな食い違いが生じるからです。この段階で現場リーダーに求められることは「コミュニケーションの架け橋」となることです。

安定期(つながる)

メンバーが自分自身の役割と、他のメンバーの強みを理解し始めると、信頼関係が構築されていきます。互いの能力を認め合い、相互依存の関係が出来上がります。チームとしてつながり始め、そのことに喜びを感じ始める時期です。

この段階になると、現場リーダーは「権限」をチームで共有し始める必要があります。強いリーダーシップから、緩やかなリーダーシップに移行するときです。問題が起きたときも、リーダーが先頭に立つよりは、チーム内で議論しながら解決に導くスタイルが求められます。

遂行期(まとまる)

最終的に、チームはまとまりを見せ、自律的に動くようになります。現場リーダーのコントロールや支援は最小限で済むようになり、メンバーそれぞれがリーダーシップを発揮するようになります。

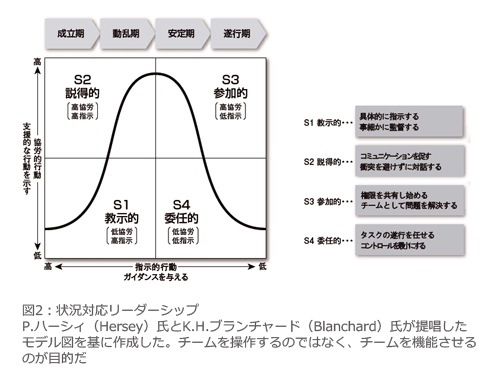

では、リーダーシップがある人とそうでない人との違いはどこにあるのでしょうか。それは「まとまる」までの時間にあります。チームの生産性が非常に高くなる遂行期にいかに早く移行させられるか。これがリーダーの腕の見せ所になります。そのためにリーダーに求められるのは、「チームの成長段階に応じてリーダーシップスタイルを変える」という行動です。

リーダーシップに長けたベテランのプロジェクトリーダーを観察していると、チームの状況に応じて自分のスタイルを変えていることに気付きます。一方で、リーダーシップを発揮できないリーダーほど、自分のスタイルにこだわる傾向があります。チームとは人と人との相互関係であり、メンバー構成や結成時期、置かれた状況などによって、取るべきリーダーシップスタイルは変化します。

P. ハーシィ(Hersey)氏とK.H. ブランチャード(Blanchard)氏は、これを「状況対応リーダーシップ」としてモデル化しました(図2)。4つのスタイル(S1〜S4)は、4 段階のチーム成長段階に対応しています。

S 1 =教示的

まだ役割が明確でなく、メンバーは不安を抱えています。メンバー同士、メンバーとリーダーの信頼関係もまだ築けていません。上記タックマンのチーム形成4 段階モデルにおける最初の「様子見」の段階ですね。この段階でリーダーに求められるのは、ビジョンを明確にし、トップダウン的なリーダーシップを示すことです。メンバーはどこに行けばいいのかが分かっていないわけですから、指示は具体的である必要があります。

S 2 =説得的

プロジェクトのスコープや目標が定まり、メンバーそれぞれのタスクも決まり始めるこの時期は、仕事のスタイルやアプローチの違いによる小競り合いが起こります。リーダーはコミュニケーションの架け橋になって、話を聞き、自分の考えを示し、メンバー同士の意思疎通を促進する必要があります。

このとき、気を付けたいことがあります。それは、リーダーは「正否」の判断ではなく「成否」の判断をすべきということです。メンバー同士が小競り合いをすると、どうしても「どっちが合っているか」の議論になりがちです。しかし、仕事のスタイルやアプローチは人それぞれに違っていて当然であり、どちらが合っているという話ではありません。リーダーが考えるべきは「どうすればプロジェクトが成功するか」「どうすればチームが機能するか」ということです。

S 3 =参加的

小競り合いの時期を通過すると、チームは安定期に入ります。メンバーは互いの強みを理解し、信用するようになります。この時期に至れば、小競り合いが相互理解のために必要なプロセスであったことが分かります。

この段階に来たら、リーダーは徐々にチームに権限を委譲するべきです。いつまでもトップダウンのリーダーシップを取っていると、「リーダーの能力の限界がチームの限界」になってしまいます。本来、チームは強みを持ち寄って、一人ではできないことをするために存在します。各人が互いの強みを理解し始めるこの段階では、それぞれの強みを引き出せる環境づくりを進めることが重要です。

S 4 =委任的

安定期からさらに進むと、チームは遂行期に入り、自律的に活動できるようになります。この段階では、リーダーによるコントロールは最小限で済み、タスクの遂行をメンバーに委ねることが可能になります。

間違ってはいけないのは、メンバーに委ねるということは「丸投げ」ではないという点です。この段階のリーダーに求められるのは「緩やかなリーダーシップ」であり、チームの状況を常に見守り、状況に応じてコントロールの度合いを調整することです。

どのようなリーダーシップを取る場合も、リーダーが最も避けなければならないのは、「メンバーを操作しようとする」ことです。メンバーはリーダーのためにいるわけではありません。チームの成長段階に応じてスタイルを変えるのも、あくまでも「チームを機能させる」ことであって、「自分の思うように人を動かすこと」ではないということを肝に銘じておきましょう。

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座