オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

40年以上減り続けていた路線バスの利用客数を増加に転じさせた北海道の十勝バス。その背後には、野村文吾社長がドラッカーから得た学びがあった。2015年6月に開催した「中小企業経営者のためのドラッカー入門セミナー」での講演を再録する。

●ドラッカーの言葉

イノベーションに成功するには小さくスタートしなければならない。大がかりであってはならない。

(『イノベーションと企業家精神』)

イノベーション――私が初めてドラッカーと出合った時、最も心に響いた言葉です。

十勝バスは、北海道帯広市を中心に路線バスを運営しています。1926年設立。90年近く地域の交通インフラを支えてきましたが、マイカーの普及や人口の減少で利用客数は69年から毎年数%ずつ減少。2000年代には、ピーク時の2割以下にまで落ち込み、厳しい経営状況が続いていました。

しかし、11年、まさにイノベーションを起こします。約40年ぶりに利用客数を増やし、運送収入を上昇に転じさせました。地方の路線バス事業者としては快挙でした。

十勝バスの概要

本社 : 北海道帯広市

設立 : 1926年

売上高 : 13億400万円(2015年3月期)

従業員数 : 約270人

事業内容 : 路線バスの運行など

札幌で会社員をしていた私が帯広に戻り、父が経営する十勝バスに入社したのは1998年、34歳の時でした。

その少し前、札幌まで私を尋ねてきた父にこう告げられました。「できる限りの合理化を進めたが、もう次の一手がない。残念だけど会社を潰すしかない」。

その少し前、札幌まで私を尋ねてきた父にこう告げられました。「できる限りの合理化を進めたが、もう次の一手がない。残念だけど会社を潰すしかない」。

私の返事は「そうか、残念だったね」。それで会話は終わりました。

私は幼い頃から会社を継ぐように言われたことは一度もありません。父は恐らく、衰退の一途をたどる路線バス業界の未来を憂いて、息子には別の道を歩ませようと思ったのでしょう。だから私にも、家業に愛着がなかったのです。

しかし、その夜、夢を見ました。バスに乗っているお客様の指先から小銭がぽとりぽとりと運賃箱にこぼれていきます。ああ、あの小銭が積もり積もって、父母の家計を支え、私が大学に進学する原資になった。今の自分があるのは十勝バスのお客様のおかげ……。

ガバッと飛び起きて、「このまま十勝バスを潰していいのだろうか」と考え込みました。

十勝バスがなくなれば、困るお客様もいるだろう。父の他に経営を引き継ぐ誰かがいれば、十勝バスは生き残るかもしれない。その「誰か」とは、やはり自分ではないだろうか。そう考え、会社を継ぐことを決意しました。

ところが、私の申し出に父は猛反対します。「おまえではダメだ」。「なぜだ。どうしたらやらせてもらえるんだ」と食い下がると、父は「全責任を負うならやらせてやる」と言いました。もちろん私は覚悟を決めていました。「当たり前だ。最初からそのつもりだ!」。

この時はまだ、父の本意を理解していませんでした。

98年4月1日、入社当日に、父は私を社長室に呼び、実印と金庫の鍵を渡して言いました。「約束だからな。おまえが全部やれ」。

その瞬間から私が実質的な経営者になりました。どれだけ執拗に尋ねても、父は死ぬまで何一つ仕事について教えてくれませんでした。

奈落の底に突き落とされたような気持ちになりました。

全責任を負うといっても、それは事業承継を終えた後。最初は丁稚奉公のつもりで、路線バス会社の仕事を現場で少しずつ学ぼう。そんな腹積もりでいたからです。

しかもその頃、社員との関係は最悪でした。

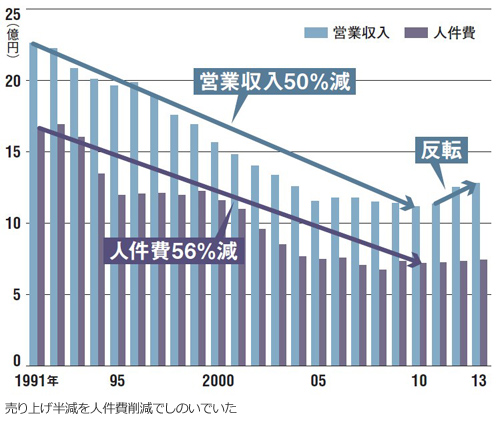

十勝バスでは、既に約30年続いていた営業収入の減少を補うため、人員削減こそしなかったものの、給与や賞与のカットによる人件費の削減を続けていました(図参照)。そのために、社員の心は荒れ果てていました。

私もまだ若く、ささいなことで社員と言い争っては実力行使。物を投げ合い、机をひっくり返すような騒ぎを繰り返しました。

そんなある日、途方に暮れて街でお酒を飲んでいた私に、同級生の友人が言いました。「会社は経営者の器以上には大きくならない。おまえの会社がうまくいかないのは、おまえの器が小さいからだ。だから、経営の勉強をしろ」。私はわらをもつかむ思いで「じゃあ、経営の勉強というのは、どうやるものなのか」と尋ねました。

そこでいくつかのセミナーや勉強会を紹介してもらったのが、私の経営者としての本当のスタートだったかもしれません。ドラッカーの読書会に初めて参加したのは、2006年。最初のうちは、おぼろげにしか理解できませんでした。

そんな中、我が社に大きな転機が訪れます。08年、燃料費の高騰で経営危機が深刻化しました。実は、私は入社直後から一貫して「利用客を増やすために営業を強化しよう。地域住民に『もっとバスに乗ってください』と呼びかけよう」と言い続けていました。

それに対する彼らの反応は、次のフレーズの繰り返し。「嫌だ」「無駄だ」「無理だ」――。まるで壊れたレコードです。決して首を縦に振りませんでした。

今思えば、そんな社員を責めるのも酷でした。業界全体が何十年も右肩下がりの中で「利用客を増やそう」と言われても、無謀としか思えなかったでしょう。

しかし、彼らも、燃料費高騰には並々ならぬ危機感を持っていました。そこで私はもう一度、「営業をして利用客を増やそう」と呼びかけた。するとついに「分かりました。やりましょう」と社員たちが答えてくれたのです。

ここまでに実に10年の月日が必要でした。もしこの10年間のどこかで私が諦め、「営業強化」と連呼するのをやめていたら、燃料費高騰の危機があっても、誰も「やろう」とは言ってくれなかったでしょう。すぐ相手の心に届かなくても、言い続けることに意味がある。そう実感しました。

では、どこから営業を始めるか。私たちは路線図を広げました。私は人通りの多い駅前から着手したいと考えていました。

だが、社員が「ここからやりたい」と指さしたのは、中心部から離れた小さな1つのバス停でした。

カーッと頭に血が上りました。「そんなちっぽけな取り組みで、何が変えられるか!」と怒鳴りたかった。しかし、ぐっとこらえて、「よし、ここからやろう」と答えました。10年かけてやっと社員がやる気を見せたのです。とにかく一歩でも前に進みたかった。

ただし、社員たちに1つ、お願いをしました。「最初は1つの停留所でいい。でも、もしここで成果が出たら、隣の停留所でもやろう。そうやって成果が出るたびに営業するエリアを広げて、1路線だけでも全停留所をやり切ろう。それができたら、隣の路線でまた1つの停留所から始めよう」。

ここまで譲歩すると、社員たちは「分かりました。やります」と約束してくれました。実は社員たちのほうが正しかったのです。後から知ったのですが、ドラッカーはこう説いています。

――イノベーションに成功するには小さくスタートしなければならない。大がかりであってはならない。

(『イノベーションと企業家精神』)

小さく実験して、うまくいった方法を大きく展開するのがいい。その後、私たちが成功させた戦略は、まさにその通りでした。

【ドラッカーの実践ポイント】

(1) 小さく行動を開始する

(2) 非顧客(ノンカスタマー)に「なぜ顧客でないのか?」を尋ねる

(3) 自社の存在は、顧客にとって手段であり、目的でないと自覚する

日経トップリーダー 構成/尾越まり恵

執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)

佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。

【T】

実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ