オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

実例でドラッカーのマネジメントを学ぶ連載の第10回は、時間の管理(時間の記録)を通じて、収益改善を実現した企業を紹介する。時間の管理を行うことで、隠れたムダを発見できるだけでなく、従業員1人ひとりの意識が変わり「この仕事は何のために行うのか」を自ら問いかけるようになったという。

●ドラッカーの言葉

「成果をあげる者は仕事からスタートしない。時間からスタートする」

(『経営者の条件』)

<解説>スケジュール管理を行う人は多い。仕事が発生すると手帳に記入し、時間を埋める。こうして空いていた時間を失う。すなわち、仕事からスタートしている。それでは成果は上がらない。時間の創造からスタートすべきである。すなわち時間管理とは、空き時間をつくることであるべきだ。スタートラインの違いは、意識の違いを生む。時間の創造から着手する者は、時間が限られた資源であることを深く理解する。だから、非生産的な仕事を特定し、それを廃棄しようとする。今までのやり方を変えようとする。自ら考えて決断し、行動するようになる。

創業以来、初めての減収減益。ウイッツコミュニティ(神奈川県相模原市)の柴田正隆社長は、頭を抱えていた。

1990年、大学生のときに起業した。ビル清掃からスタートし、ビルメンテナンスやマンション管理に業容を拡大。右肩上がりで成長を続けてきた。

ところが、2011年2月期、大幅な減益に陥った。それまで数年間、コンスタントに4000万~5000万円の経常利益を上げていたのが、約900万円に落ちた。

「今思えば、従業員数が100人を超えて数年たった頃だった。社長の私1人では会社を隅々まで見られなくなり、隠れたムダが増えていたのだろう」と、柴田社長は振り返る。

「今思えば、従業員数が100人を超えて数年たった頃だった。社長の私1人では会社を隅々まで見られなくなり、隠れたムダが増えていたのだろう」と、柴田社長は振り返る。

だが、当時はそんな構造的な問題に気付かず、ただ焦った。明確な打ち手が見つからないまま、社員に「もっと気合を入れろ」「頑張れ!」と、精神論の号令を掛けることしかできなかった。

そんなとき、後輩の経営者の誘いでドラッカーのセミナーに参加した。そこには目からウロコが落ちるような驚きが待っていた。

ドラッカーの主張はすべてにおいて、今までの自分と正反対だった。例えば「強みを生かせ」とドラッカーは説くが、自分は社員の弱点を直そうとばかりしていた。「利益は、目的ではなく条件なのだ」という指摘も衝撃的だった。しかも、それぞれの論拠に説得力がある。「ドラッカーに従えば、自社の減益は当然の結果だ」と納得した。

その後、14年と15年、課長職以上の管理職全員に、自分が受けたものと同じセミナーを受けさせた。「社長が本気にならなければ、会社は変わらない。だが、社長1人でできる改革には限界がある。本気で会社を変えるには、社員を巻き込まなくては」と考えたからだ。

社長のその思いが、1人の管理職を動かした。

総務財務部の矢野美保部長は、セミナーを受けた後、事務方を担う部署のスタッフ全員に「時間の記録」をさせたいと社長に申し出た。1日の業務時間のうち、どんな仕事にどれだけの時間を使ったかを、逐一記録させたいという。

この提案はドラッカーの教えに基づく。ドラッカーは『経営者の条件』に「汝の時間を知れ」と題した1章を設け、時間管理の重要性を説いている。さらに時間管理の前提として、「時間の記録」をすることを強く勧める。

柴田社長は、矢野部長の提案にゴーサインを出した。「事務方の仕事は、社長にとって“ブラックボックス”。それまで現場に求められるままに増員してきたが、ふに落ちないところがあった。これを機に“見える化”しよう」と考えた。

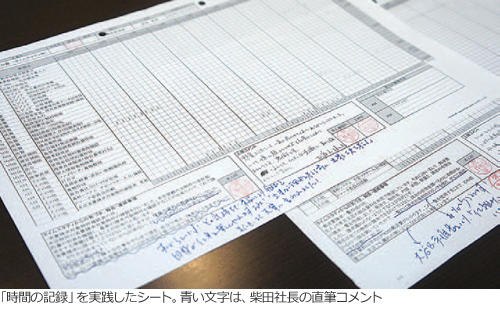

15年4月に計測を開始。合計20人のスタッフが1カ月間、毎日、その日の業務内容と使った時間を10分単位で表計算ソフトに入力した。それを終業後に振り返り、コメントを記入。上司がチェックした後、記録シートが柴田社長に届く仕組みにした。

すると驚くようなムダが次々に明らかになった。

例えば、あるスタッフは、12台あった社用車それぞれの走行距離と給油量を記録するのに毎月2時間使っていた。なぜか。柴田社長は「おそらく自分が指示したのだろう。原油価格が高騰した時期に、社用車の燃費が気になった時期があった」と、思い出した。だが、その記憶すらおぼろげ。長年にわたり粛々と記録されてきたそのデータを見る人は皆無だった。

このような隠れたムダを発掘するうち、スタッフの意識が変わっていった。「この業務は何のために行うのか」を考え、「もっと効果的な方法はないか」と模索する姿勢が芽生えた。例えば「封入作業について2通りの方法を試した結果、1人よりも2人でやる方が速いことが分かった。今後、2人1組で行おう」といった業務改善の提案が、時間を記録したシートのコメント欄に目立つようになった。

柴田社長は毎日すべてのシートに目を通し、「いい意見ですね」「ありがとう」といったフィードバックを手書きで返した。「実際に読んで感激した。新しい発見の連続だった」。社長直筆のコメントで、スタッフのモチベーションが向上。業務改善の提案が加速度的に増え、1カ月で40~50個ほど集まった。

業務効率が上がり、以前は頻繁にあった事務方からの増員の要請がなくなった。それどころか、20人いた事務スタッフを2人削減。そのうちの1人は、現在、営業部門で活躍している。

時間を有効に使う意識は全社に広がり、収益改善につながった。16年2月期の経常利益は、過去最高の約7000万円を見込む。

日経トップリーダー 構成/尾越まり恵

【あなたへの問い】

■あなたの会社に、かける時間を半分にしても成果が変わらない業務はありませんか?逆に、かける時間を倍にすれば、成果が格段に上がる業務はないですか?

<解説>業務にかける時間を「これまでそうだったから」という理由で決めていると、時間に対する主体性を失います。その結果、ムダが生じ、商機を失う企業が少なくありません。しかも、そのような職場では、働く人にやらされ感や徒労感が広がります。時間管理には、現場に主体性を取り戻し、モチベーションを高める機能もあります。(佐藤 等)

次号:実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ(第15回)

「プロセスを管理せよ編 「頑張れ会議」を脱して増収」2016年12月5日公開

執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)

佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。

【T】

実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ