ビジネスWi-Fiで会社改造(第48回)

中堅・中小企業のためのビジネスWi-Fi投資最適化ガイド

前回は、技術とサービスを提供する美容院を例に、顧客満足の正体をひも解いていった。そこで見えてきたのは、従業員の意識を経営者や技術だけではなく、顧客に向けさせる工夫だった。後編では、美容院が提供できるソリューションが顧客の何を解決するのか。その際に、何を測定し、どう評価するのかなどについて、具体的な解決方法を紹介する。

●ドラッカーの言葉

「管理のための測定を行うとき、測定される対象も測定する者も変化する。測定の対象は新たな意味と新たな価値を付与される。したがって管理に関わる根本の問題は、いかに管理するかではなく何を測定するかにある」

(『マネジメント 【エッセンシャル版】』)

〈解説〉成果は指標なくして評価できない。成果とは、意識を向けることが難しい外の世界にあるからだ。では何を指標とし、測定するか。重要な問題である。何より顧客に起こった変化を測定することだ。顧客満足などという曖昧なものではない。これまで目を向けることのなかった、より具体的な変化を測定するのだ。そのことで社員の意識と行動が変わる。こうして生まれた変化は直ちに顧客に届く。

――2年来の謎が解けていった。

2013年秋、美容室を経営するBALANCE.(岡山県倉敷市)の才野裕識社長は、ドラッカーに学ぶ経営セミナーに参加した。

その2年前、5人いた社員のうち4人が一斉に退職するという手痛い経験をしていた。自分の何が悪かったのか。その疑問がいつも頭のどこかにあった。

結局のところ、ヘアカットの技術ばかりを追い求めていたからだ。ドラッカーの言葉に触れて痛感した。自分が腕を磨いてコンテストに入賞し、名を上げれば、顧客は喜ぶと信じていた。だが、それは間違っていた。

しかも、そんな勘違いから、社員を手足のように使っていた。カットを手掛けるスタイリストは自分だけ。社員は全員アシスタントだった。自分の存在意義が感じられない職場で、社員はやる気を失い、不満を募らせていたのだろう。

セミナーから帰った才野社長は社員たちを集め、自分たちの存在意義を問いかけた。

「『BALANCE.』という美容室は何のために存在するのか」

「顧客にどのように言われたいか」

「自分たちの両親や家族にどのように言われたいか」

そんな問いに対する社員の答えをホワイトボードに次々書き出した。それを基に「自社が目指すべき成果とは何か」というビジョンを明確にした。

結論は「お客様に笑顔と元気をもたらすため、技術だけでなく、おもてなしの心を大切にする」というものだった。

次に、このようなビジョンを実現するため、「測定」を開始した。脳裏にはドラッカーのこの言葉があった。「管理に関わる根本の問題は、いかに管理するかではなく何を測定するかにある」。

人は何かを測定しようと決意したときから、その測定項目に注目し、価値を置き始める。意識が変わり、行動に変化が起きる。家計簿を付けるだけで節約が促されるのも、その一例だ。

才野社長が測定を始めたときに参考にしたのは、セミナーで教わった北海道の飲食店の事例。「おまあ指標」という仕組みで、スタッフの働きを評価しているという。「おまあ」とは、「おいしい」「また来るね」「ありがとう」の頭文字。この3つの言葉を顧客から何回掛けられたかをカウントしている。

才野社長が測定を始めたときに参考にしたのは、セミナーで教わった北海道の飲食店の事例。「おまあ指標」という仕組みで、スタッフの働きを評価しているという。「おまあ」とは、「おいしい」「また来るね」「ありがとう」の頭文字。この3つの言葉を顧客から何回掛けられたかをカウントしている。

これに倣って「きまあ指標」を設定した。「おまあ指標」の3項目のうち、最初の「おいしい」を「きれい/気持ちいい」に変えて、美容室向けにアレンジ。そして毎日、社員全員が、顧客にこれらの言葉を掛けられた回数を集計し、報告し合うようにした。

「気持ちいい」や「ありがとう」であれば、まだカットは任されていないアシスタントでも、シャンプーやマッサージをするときの工夫で顧客から引き出せる。現場のモチベーションは上がった。

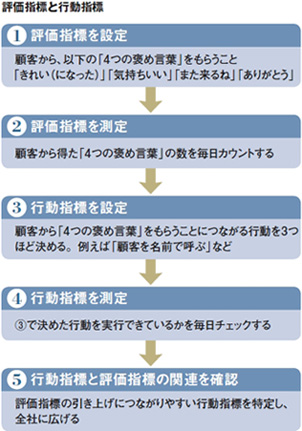

さらに、この「きまあ」の数を増やすために行う「行動指標」を社員に決めさせた。「きまあ指標」は、目指すべき目標を示す、いわば「評価指標」。それに対して、目標達成の指針となるのが「行動指標」だ。

具体的には「お客様を名前で呼ぶ」「空き時間に掃除する」など。社員の話し合いで、今の行動指標を3つほど決め、毎日できたかどうかをチェック。21日連続でできたら、行動指標の内容を変える。「3週間連続でできたことは習慣になり、意識せずとも自然にできるようになる」(才野社長)と考えた。

行動指標の設定は社員に任せているが、特に「きまあ」の数を増やしやすい行動は、積極的に実践するので店全体に広がる。行動指標を設定したり、振り返ったりなどする場として、月1回「才野塾」という勉強会を開く。この日は営業を早く切り上げ、午後3時から夜まで、店づくりについてじっくり話し合う。

測定を続けることで社員が変わった。初めは戸惑っていたが、やがて新しいサービスなどの提案が活発に出るようになった。その効果で1号店の売上高は前年同月比で20%以上の成長を続けている。15年5月には、念願の2号店を出店。「社員の成長なくして実現しなかった。数年のうちに3号店を出店する」と意気込む。

日経トップリーダー 構成/尾越まり恵

【あなたへの問い】

■あなたの会社の社員は、何を目指して努力していると思いますか?

〈解説〉技術習得などのトレーニングは、ひたむきに積み重ねる必要があります。だからこそ、いつの間にか努力することそのものが目的になってしまう危険があります。社員たちの努力は、会社の成果に向けられているでしょうか。いま一度、振り返ってみてください。お客様の褒め言葉のように、成果に直結して、測定可能な指標があれば、社員の努力はムダになりません。ゲーム感覚で数字を追えば、お客様が喜び、会社に貢献できる。そんな絶妙な指標を探るのも、マネジメントの役割です。(佐藤 等)

次号:実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ(第13回)

「貢献に焦点を合わせる編 社員に思いが伝わる一言」2016年10月3日公開

執筆=佐藤 等(佐藤等公認会計士事務所)

佐藤等公認会計士事務所所長、公認会計士・税理士、ドラッカー学会理事。1961年函館生まれ。主催するナレッジプラザの研究会としてドラッカーの「読書会」を北海道と東京で開催中。著作に『実践するドラッカー[事業編]』(ダイヤモンド社)をはじめとする実践するドラッカーシリーズがある。

【T】

実例で学ぶ!ドラッカーで苦境を跳ね返せ