オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

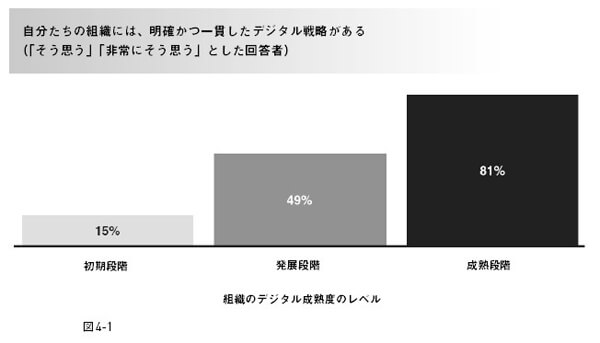

4年に及ぶ研究で浮き彫りになったのは、明確で一貫性のあるデジタル戦略が、企業のデジタル成熟度の唯一かつ最大の決定要因だということだ。自社がデジタルに成熟していると回答した人の80%以上が、会社には明確で一貫性のある戦略があると主張した。これに対し、最も成熟していないと回答した人で、自社にそうした戦略があるとしたのは15%にとどまった(図4-1)。この結果からある疑問が浮かぶ――デジタル戦略とは具体的にどのようなものなのか?

企業がデジタルディスラプションによって直面する戦略的課題やチャンスの多くは、業種、地理、競争環境によって微妙に異なるだろう。この微妙な差異は共通点を上回り、結果としてデジタル戦略を「押し上げて動かす」機会は大幅に制限される可能性がある。

この問題はデジタル戦略に限らない。マネジメントに関する文献には、成功した企業の研究と、それを見習うように熱心に説く記事や書籍であふれている。残念ながら、このような成功を収めた企業の中には、業績不振に陥っているところもある。デジタル戦略構築における、より大きな課題はそれぞれの状況に固有の戦略的動きを積極的に考え、見つけ出すことだと私たちは考える。あなたは最後の戦いをしたいのではなく、次の戦いに備えたいはずだ。

組織が直面する重要課題は、変化する環境に適応することなので、企業のデジタル戦略は、環境の進化に伴い必然的に進化する。従って、デジタル戦略は必ずしも、組織がかたくなに固執し、何年もかけて実行する、ただ1つの長期計画とは限らない。むしろ、組織を目標に近づける短期構想を展開し、その後、短期構想から学んだことに基づいて、その目標の性質を再検討するという、デジタルビジネスの全体的目標を明確にする再帰的プロセスなのだ。

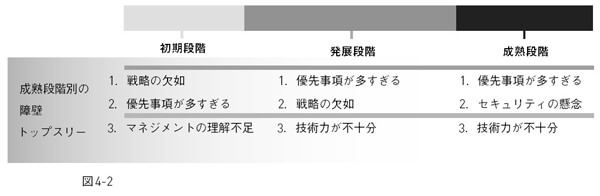

私たちは調査で、企業をデジタルの成熟から妨げているものは何か、質問を投げかけた(図4-2)。

回答者の挙げた障壁は、成熟段階により異なった。成熟段階に関わらず大半の企業を悩ませていた最大の障壁は恐らく、優先事項がたくさんあり過ぎるということだろう。これは、発展段階の企業と成熟段階の企業にとって最大の障壁であり、初期段階の企業にとっては2番目に大きな障壁だった。

とはいえ、これは基本的に戦略に関わる障壁でもある。組織に優先事項が多過ぎるとき、戦略的焦点が実際は何なのかよく分からなくなる。スタンフォード・ビジネススクールの伝説の教授ジェームズ・G・マーチは、既存のビジネス構想と新規ビジネス構想とのトレードオフを、探索(exploration)V.S.深化(exploitation)と表現している。

探索のプロセスとはイノベーションを目的とし、業績不振の短期的成果に終わる場合が多いのだが、この短期的成果は新しいプロセスを見つけるために必要になる。

そして、その新しいプロセスに起因する、優れた長期的成果がもたらされることになる。対照的に、深化のプロセスでは、組織がなじみ深いやり方で行動することによって優れた短期的成果をもたらすが、組織は新しいやり方を探そうとしないので、長期的成果は全体的に芳しくない。探索・深化に関する文献の大半が、既存のプロセスと革新的プロセスのバランスを取るように提唱している。チャールズ・A・オライリーとマイケル・L・タッシュマンは、効果的に探索と深化の必要性のバランスを取っている組織を「両利きの組織」と呼ぶ。

デジタル戦略を絶えず再考する必要性は、組織を短絡的思考にとどめることにはならない。実はまったく逆だ。どこをめざしているのかよく理解していなければ、短期目標は私たちを間違った方向に導く恐れがある。

デジタル戦略について考えるとき、ほとんどの企業は十分先のほうまで見越していない、とデロイトのジョン・ヘーゲルは嘆く。企業はデジタル戦略のタイムフレームとして、たいてい1~3年を設定するが、この短期目標に加えて、10~20年のタイムフレームを用いるべきだと、ヘーゲルは提唱する。私たちの調査で、自分の会社はデジタル戦略をこのような幅広い期間で考えていると答えたのは、回答者のわずか2%で、5年かそれ以上を考えていると答えたのは10%だった。

このような長期間の戦略計画を立てるのはおかしいと思われるかもしれない。今後数年間でどのようなデジタルトレンドが席巻するのか、正しく予測できる人はほとんどいないのに、今後数10年ならなおさらだろう。

ITバブルさえ起きていない1990年代半ばに、いったい誰がモバイルやソーシャルメディアのツール、分析ツールの現状を予測できたというのだろうか。だが、具体的結果の中には――こうしたトレンドによってどの企業が勝者となるかなど――予見できないものもあったとはいえ、当時始まったトレンドは、概して予測可能な道筋に従い展開してきた。予想より少ない数の企業がこのトレンドから恩恵を受けた一方で、多くの企業はこのトレンドにより破壊された。

このような長期的視点が必要だと認識するリーダーは、ますます増えている。例えば、ウォルマートがかなりの長期的なデジタル戦略を構築していると知り、私たちは驚いた。10年後に顧客が望むものは、現在望むものとはすっかり変わっているからだ。

デジタル戦略を構築する際に5年かそれ以上先に目を向けている成熟段階の企業は、初期と発展段階の企業の恐らく2倍ほどになるだろう。この長期的ビジョンを持てば、リーダーは未来像との関連から現在の環境が見えやすくなる。未来の環境に備えて異なる行動を取るために、着手すべき最も生産的な方法をマネジャーが見つけやすくなる。だが、企業はこのプロセスにどのように取り組んだらいいのだろうか?

エモリー大学の経営学者ベン・コンシンスキーは、まず「未来をリバースエンジニアリングする」ことから始めるよう組織に勧める。

つまり、現在の技術で可能になる次の戦略的ステップを検討するのではなく、未来のテクノロジーのインフラストラクチャーがどのようなものか思い描いてから、その未来にたどり着くために次のステップの構想を練るといい、と言っているのだ。さもなければ、短期的構想は私たちを間違った方向に導くかもしれない。

アメフトのクオーターバックやサッカー選手、ホッケー選手、スキート射撃選手はみな、標的を倒したいなら、動く標的に先んじる必要があることを知っている――。標的が現在いる所ではなく、標的がこれから動く場所を狙うのだ。プロのアイスホッケー選手ウェイン・グレツキーの本質を突いた発言は、よく取り上げられる。

「わたしはパックがある場所ではなく、パックがこれから行くところに向かって滑る」

執筆=訳者=庭田 よう子

翻訳家。慶應義塾大学文学部卒業。おもな訳書に『目に見えない傷』(みすず書房)、『ウェルス・マネジャー 富裕層の金庫番』(みすず書房)など。

【T】

MIT×デロイトに学ぶ DX経営戦略