ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

新型コロナウイルスが猛威を振るっている。勢いは止まらず、感染者数は世界的規模で増加が続く。日本でも1月16日に初感染が発表されて以来、感染者は増え続ける。3月9日には500人を超えた(厚生労働省の発表)。

感染拡大を防ぐため、政府は2月25日に新型コロナウイルス対策の基本方針を発表した。発熱などの症状がある場合の外出自粛を呼びかけたほか、企業に対して「症状が見られる従業員への休暇取得の勧奨」や「テレワークの推進」を要請した。

こうした情勢の中、まずは大企業が次々に対応を発表した。2月25日、資生堂が従業員約8000人を対象に原則出社を禁止。電通は社員に感染者が出たこともあり、同日、本社勤務の全社員を在宅勤務とした。2月28日にはアサヒグループホールディングスが原則テレワーク、または在宅勤務とするなど、就業形態を大幅に見直した。

こうした対策が必要なのは、もちろん大企業に限らない。事業規模が小さな中小企業では、社内で感染が広がれば事業活動全体を停止せざるを得ない状況に追い込まれる。中小企業にこそ、テレワークの推進といった就業形態の見直しが求められている。

事態を重く見た厚生労働省は、3月3日、中小企業を対象に時間外労働等改善助成金の「特例コース」を設けると発表した。これは、新型コロナウイルス対策として中小企業がテレワークを導入する費用に対し、助成金を交付するもの。時間外労働等改善助成金は、働き方改革の一環である時間外労働の上限規制などに、円滑に対応する事業者をバックアップする。生産性を高めながら、労働時間の短縮に取り組む企業が対象だ。

「時間外労働上限設定コース」「団体推進コース」など5種類あり、そのうちの1つに「テレワークコース」がある。2019年度分の募集は終了し、2020年度分は4月に募集を開始する見込みだったが、コロナウイルス対策で特例コースが時限的に設けられた。内容を詳しく見てみよう。

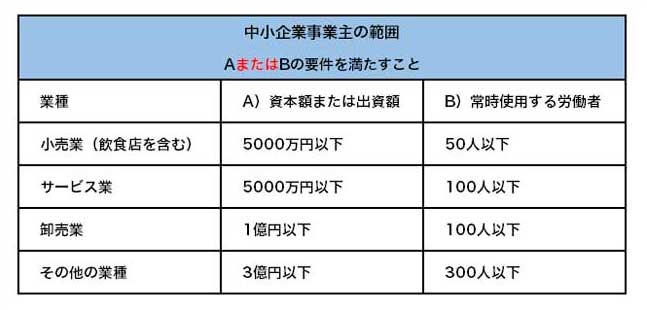

助成金の対象となるのは、新型コロナウイルス対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主(下表参照)。2月17日から5月31日の間に、労働者1人以上に対してテレワークを実施するのが条件となる。2月17日以降に行ったものであれば、交付金の申請以前に行った取り組みも対象だ。

●テレワークコースの対象となる中小企業事業主※  ※労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

※労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

助成金が支給対象となるのは、テレワーク導入のために行う以下の取り組みにかかる費用だ。

・テレワーク用通信機器の導入・運用

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング など

テレワーク用通信機器といっても、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外となる。一方、対象となるのは以下のような機器の導入・運用だ。

・Web会議用機器

・社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウエア

・保守サポートの導入

・クラウドサービスの導入

・サテライトオフィスの利用料 など

かなり広範な項目が網羅され、導入の検討もしやすいはずだ。これらの取り組みの謝金、旅費、会議費、備品費、機械装置等購入費などに対し、2分の1の補助率で助成金が交付される。ただし上限がある。1企業当たり100万円までだ(詳しくは厚生労働省委託事業者 テレワーク相談センターまで)。

政府は働き方改革を推進するが、働き方改革がなかなか進まない中小企業も少なくない。例えば、テレワークの導入にしてもいくつものハードルがあり、二の足を踏んでいた経営者も多い。就業規則の変更や新たな労使協定の締結といった手続き、通信機器などハード購入コストはその代表格だ。そのハードルを下げる今回の助成金は、ぜひ検討すべきだ。

現在、企業として事業を進める上で、新型コロナウイルスによる影響は悪い方に出がちだ。少しでもそれを軽減化するためにも、テレワーク導入や在宅勤務を検討したい。もちろん、新型コロナウイルスが沈静化しても、多様な働き方を持続していけば、生産性向上策やBCP対策としても有効だ。「災い転じて福となす」をめざしたい。

執筆=山本 貴也

出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。

【T】

制度活用でお得マネジメント