ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

最近、ニュースで取り上げられない日がないほどの盛り上がりを見せているAI(人工知能)。日常生活を便利にするだけでなく、ビジネスの在り方を大きく変えるテクノロジーとして期待が高まっている。進化を続けるAIをどうすれば生かせるのか、さまざまな試みが続いている。

AI(Artificial Intelligence:人工知能)とは、人間が知能を使って行う活動を人工的に実現する技術を意味する。AIが言葉として初めて使われたのは、1956年のダートマス会議といわれる。その後、何度かの技術的なブレークスルーを経て、最近では人間をもしのぐ能力を発揮できるようになった。例えば、2016年3月に囲碁AIが世界トップクラスの棋士に勝ったニュースは記憶に新しい。特殊な病気を短時間で見つける医療用AIも著しい進歩を見せている。今やAIは、私たちの未来を語る上で欠かせない存在になりつつある。

AIはビジネスの分野でも活用が進んでいる。スマートフォンに搭載された音声による操作アシスト機能や、コールセンターのオペレーターを支援する仕組み、さらには株取引などの実務にもAIが取り入れられ、その勢いは増すばかりだ。

驚異的な進化で、このままでは人間の仕事をすべて奪ってしまうのではないかと心配されるほどのAIだが、弱点もある。それは「創造力」だ。人間は多くの物事を学習し、そこから得た知識を使って、これまでになかった新たな方法を考え出す。AIは、過去の膨大な情報(ビッグデータ)の活用には向いている。ただし、情報から推論することしかできない。因果関係を把握したり、文脈を考慮したりして新しい手法を生み出すことには不向きだ。また、高度な判断が必要な案件にAIを用いて、万一それが誤っていた場合、結果に対する責任を誰が負うのかという問題も指摘されている。

このようなAIの特性を踏まえ、多くの企業がAI研究を行っている。NTTグループでは音声認識合成技術、対話などの言語処理技術、デバイス連携技術を利用した実証実験に取り組んでおり、AIを組み込んだロボットが接客を行う仕組みを構築した。

このようなAIの特性を踏まえ、多くの企業がAI研究を行っている。NTTグループでは音声認識合成技術、対話などの言語処理技術、デバイス連携技術を利用した実証実験に取り組んでおり、AIを組み込んだロボットが接客を行う仕組みを構築した。

受付を担当するのは、人間と同じように身ぶり手ぶりを使ってコミュニケーションを行うNTTのAI技術「corevo」を実装した小型ロボットの「Sota(ソータ)」。訪問客への挨拶から始まり、商品についての質問への受け答え、予約の受け付け、タブレットを利用したアンケートの実施といった仕事をテキパキとこなしていく。その一連の動作をつかさどっているのがAIだ。自然な対話を行うために必要な聴き取り、発話など、接客に求められる各種の能力に対応するために、AIが活用されている。

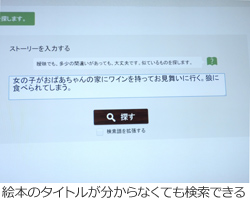

AIは検索システムにも活用されている。NTTが公共図書館と共同で実証実験を進める「ぴたりえ」は、子どもの興味や発達段階に適した絵本を見つけられることができる絵本検索システム。通常のシステムでは、テキストとタイトルが部分的に一致していないと検索結果に表示されないが、ぴたりえでは、探したい本のタイトルが不明で曖昧な記憶しかない場合も、大まかなストーリーを入力すれば検索可能だ。「女の子がオオカミに食べられてしまう」と入力すれば、『赤ずきん』が検索結果に表示される。また、読みたい絵本が貸し出し中のときは、その絵本に似た絵や文章の作品を探す。子どもの年齢に応じた検索結果の絞り込みも、独自の推定技術により可能だ。これらの機能はAIだからこそ実現される。このユニークな試みは、教育現場での検索システムの将来を予感させる。

AIは検索システムにも活用されている。NTTが公共図書館と共同で実証実験を進める「ぴたりえ」は、子どもの興味や発達段階に適した絵本を見つけられることができる絵本検索システム。通常のシステムでは、テキストとタイトルが部分的に一致していないと検索結果に表示されないが、ぴたりえでは、探したい本のタイトルが不明で曖昧な記憶しかない場合も、大まかなストーリーを入力すれば検索可能だ。「女の子がオオカミに食べられてしまう」と入力すれば、『赤ずきん』が検索結果に表示される。また、読みたい絵本が貸し出し中のときは、その絵本に似た絵や文章の作品を探す。子どもの年齢に応じた検索結果の絞り込みも、独自の推定技術により可能だ。これらの機能はAIだからこそ実現される。このユニークな試みは、教育現場での検索システムの将来を予感させる。

AIは多様な分野で活用が進められている。今後も技術的なブレークスルーが起こるだろう。人間の良きパートナーとしてAIが社会に受け入れられるかが重要なテーマになる。

執筆=林 達哉

【T】

技術TODAY