オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

人口減による労働力不足が進行する中、注目を集める「働き方改革」。2017年に非正規雇用者の処遇改善や長時間労働是正といった具体策を盛り込んだ実行計画が策定された。取り組みは本格化しつつある。

2016年度、日本のGDP(国内総生産)はおよそ538兆円。世界有数の経済大国であるのは間違いない。ところが、労働生産性(就業1時間あたりの付加価値)という面から見ると、日本は主要先進7カ国中で最低という状況が長年続く。なぜ低いのか。首相官邸が設置した「働き方改革実現会議」はその理由として、「正規」、「非正規」という働き方の違いによる不合理な処遇の差や、慢性的な長時間労働による効率低下などを挙げている。

まずはこれらの問題を解決しようというのが、安倍内閣の進める働き方改革のテーマの1つだ。産業構造自体を付加価値の高いものに変えていく。まずは効率よく働ける環境づくりが優先課題になっている。効率化を進める上でキーワードになっているのがICT活用だ。デスクワークを効率化するための最新のソリューションを紹介する。

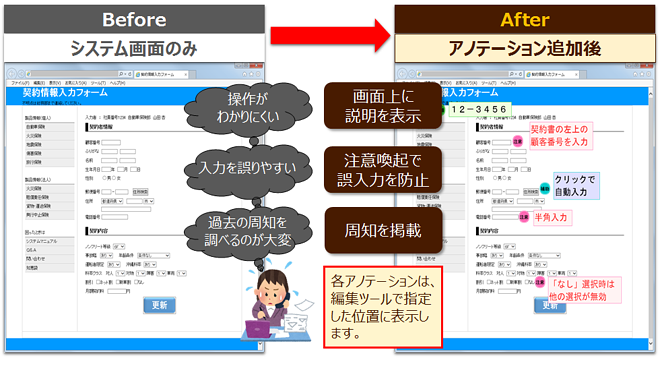

オフィスのパソコンは主に文書作成や表計算、そして業務用アプリケーションの操作、入力などに使われる。これらの業務を効率化するには、何よりも「迷いなく素早く入力する」「ミスを減らす」が重要だ。NTTテクノクロスの「BizFront/アノテーション」は、画面上に付箋型のメッセージ(アノテーション)を追加して、操作手順や注意点を自動表示することでこれらを実現するアプリケーションだ。

例えば、業務用アプリケーションに顧客情報を入力する際、ある特定の部分でミス(入力漏れ)が頻発しているとする。これまでの防止対策は、口頭やメールで周知徹底を図るというのが一般的だ。それをすべての担当者が覚えておければいいが、なかなかそうはいかない。「画面に注意書きの付箋が貼り付けられたら……」と感じる人も多いだろう。本アプリはそんなニーズに応えるものだ。

従来、画面にこのような表示を行うためには大がかりなシステム改修が求められた。本アプリはパソコンにインストールするだけで簡単に導入できる。システム自体に手を加える必要はない。

利用シーンの一例として「マニュアル参照頻度の大幅削減」が挙げられる。画面上に操作手順を説明する付箋を表示し、マニュアルをいちいち参照しないでも操作できるようにすれば、作業効率は向上する。入力時に間違いやすいポイントには、注意点の付箋を表示して、誤操作を未然に防げばさらに効率は上がる。

BizFront/アノテーション(NTTテクノクロス)

https://www.ntt-tx.co.jp/products/bizfront-ant/

本アプリには、NTTアクセスサービスシステム研究所が開発したアノテーション表示・編集技術が取り入れられている。同研究所では、今後Web画面を対象に、入力値のチェックや入力欄のリスト化などの新たな機能をシステムに手を加えずにシームレスに追加することで、さらに一歩踏み込んで操作ミスを防ぐ「Web画面機能追加技術(仮称)」を開発中だ。

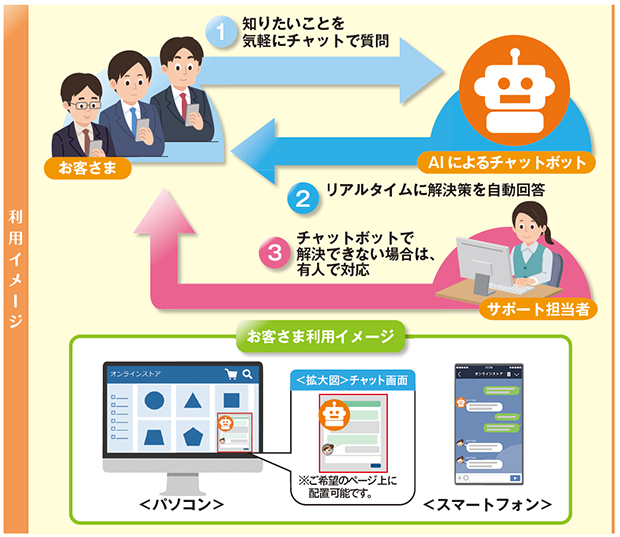

一方、問い合わせ対応や製品サポートといった業務を効率化するため導入が進んでいる「チャットサポート」。このサービスにも新たな展開が見られる。NTTテクノクロスの「Remote Attend(リモートアテンド)」は、AIを活用したチャットボットによる自動応対と、オペレーターによる有人応対とのハイブリッド運用を可能にしたソリューションだ。

Remote Attend(NTTテクノクロス)

https://www.ntt-tx.co.jp/products/remoteattend/

電話を中心としたコンタクトセンターがチャットボットを導入する際の主な目的は、顧客接点の拡大とオペレーター業務の効率化などである。だが、効率化をめざす半面で顧客対応の満足度が下がっては意味がない。AIはあらかじめ学習した質問には答えられても、想定外の質問には十分対応できないことがある。

それに対して、本ソリューションでは想定外の質問やネガティブなキーワードへの対応として、有人対応へのご案内や、キーワード検知による自動有人切り替えが可能であり、ハイブリッド運用ならではの機能を提供している。

これまでチャットボットなど、AIを活用したソリューションの導入には莫大な投資が必要という印象があった。だが最近では、比較的安価に導入できるサービスも現れ始めた。また、導入のネックになっていた構築の難しさについては、Remote Attendも含めて、GUI上から容易にシナリオ(受け答えのルール)作成を可能にするソリューションが登場し、ハードルが下がってきた。

これまで民間企業を中心に導入が進んできたチャットボットであるが、最近では自治体での導入も始まっており、横浜市とNTTドコモは、チャットボット作成プラットフォーム「Repl-AI」を用いたゴミ分別案内の共同実証実験を2017年3月から開始した。

現在、チャットボットだけでなく、多くの分野でAIの実用化が進められている。今後、AIは、高齢化や人口減による労働力不足をカバーし、生産性を上げるツールとしてあらゆる分野に広がる可能性を秘めている。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=林 達哉

【T】

技術TODAY