ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

組織には「力学」が働いています。力学とは「関係性」です。組織の本質は相互依存性であり、1人では何事も成し遂げられません。組織で成果を生み出すには、組織に働く力学を理解する必要があります。人と人との依存関係を知り、自分の目標を達成するのに役立つ関係を構築するのです。力学を理解しているのと、そうでないのとでは、プロジェクトの進み方に何倍もの差が出てしまいます。

この力学は、役職や公式の権限とはあまり関係がありません。特に日本の企業では、給料や待遇の差などが、実際の力学を覆い隠すように設計されているといわれています。物事を動かしているのは、必ずしも役職が高い人というわけではなく、実際に動かしている人物が他にいることが多いのです。

フェファー氏は、組織の力学(相互依存性)を把握するために、以下の問いを投げかける必要があるといっています。

(A)自分が意図していることを達成するためには、誰の協力が必要なのか

(B)自分が実行しようとしていることを遅らせたり、妨げたりするのは誰の反対か

(C)自分が達成しようとしていることで影響を受けるのは誰か。

その影響は(a)その人のパワーや地位か(b)彼らの評価のされ方や報酬か(c)彼らの仕事のやり方か

(D)自分の目から見て、影響力がある人々の中で友人や同盟者は誰か

これらの問いに答えるには、以下のことを考えると分かりやすいでしょう。

●誰が、誰の声を聞く傾向があるのか

●会議で発言が通りやすいのは誰か

●誰と誰の仲がよいのか

●誰は、誰に頭が上がらないのか

●誰は、誰をかわいがっているのか

●現場に影響力を持つのは誰か

●社内で今勢いがあるのは誰か

これらのことは、普段から周りの人たちの関係に目を配っていなければ分からないものです。政治とは人間同士の関係ですから、日ごろの人間観察が重要になってきます。現場リーダーはプロジェクトのタスクを前に進めるだけではなく、プロジェクト周辺の人間関係にも目を光らせる必要があるのです。

次に、組織の力学を理解し、それを生かすための振る舞い方の一例を見てみましょう。

営業の世界では「キーパーソンを押さえろ」とよくいわれます。このキーパーソンとは一体どんな人を意図しているのでしょうか。このキーパーソンを誰と考えるかで、契約も交渉も全く違ったものになります。

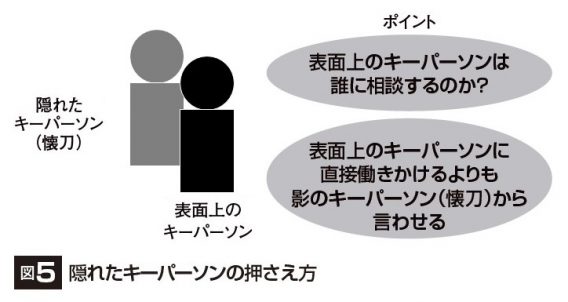

陥りがちなワナは、公式な権限、つまり役職が高い人や予算を握っている人をキーパーソンとして捉えてしまうことです。確かに、キーパーソンの1人かもしれませんが、多くの場合、それらの人が誰にも相談せずに意思決定することはありません。ということは、隠れたキーパーソンはそれらの人が相談する人ということになります(図5)。

例えば、プロジェクトの工数見積もりについて顧客と交渉する場面をイメージしてください。クライアントの担当課長が予算を握っています。しかし、担当課長はシステムの要件、技術的側面に詳しいわけではありません。とすれば、技術的なことが分かる誰かに、見積もりの妥当性を確認するでしょう。その相談相手が「妥当です」「そんなものです」といえば、見積もりは通ったも同然です。

また、社内のある部署に仕事をお願いするとしましょう。そのとき、該当する部署の相互依存関係によって、「最初に誰にお願いすべきか」が違ってきます。相手部署のマネジャーに先に話を通すべきか、それとも現場のリーダーにお願いするほうがよいかです。

現場リーダーが実質的に取り仕切っていて、マネジャーはそれを承認する関係になっているのであれば、まず現場リーダーに話を通すべきでしょう。先に上司であるマネジャーに話を通すと、リーダーがへそを曲げるかもしれないからです。

逆に、マネジャーのリーダーシップが強い場合、現場リーダーに先に相談してしまうと、「なぜ、先に自分に言わないのか」となるでしょう。リーダーシップの強いマネジャーは、自分が知らないところで物事が進むのを嫌う傾向があるからです。

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座