ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

プロジェクトのリーダー自身とメンバーが心の健康を保つための「ストレスマネジメント」を取り上げます。ストレスの構造を理解し、ストレスとうまく付き合う方法を解説します。

「納期まであと1週間しかない」「コストが予算を超えそうだ」「不具合が想定以上に発生している」――。ベテランのプロジェクトマネジャーでも、このような状況では胃がキリキリします。QCD(品質、コスト、納期)だけでなく、ステークホルダーとの調整も、矢面に立つプロジェクトマネジャーにはストレスフルな場面です。しかし、裁量権の大きいリーダーよりもむしろメンバーのほうがストレスは大きいといえるでしょう。

IT業界は「うつ」を発症する人が非常に多いといわれています。他産業と比較すると3~10倍の発症率という調査結果もあります。システム開発はプロジェクト型の仕事で、常にQCDとの戦いです。ステークホルダーの数が多く、利害調整もハードになります。納期前になれば休日出勤が発生したり、障害があれば徹夜で対応したりします。

このストレスフルな環境で、プロジェクトリーダーがメンバーと自分の心の健康を保つには、ストレスとうまく付き合う必要があります。ここでは、リーダーとメンバーの心の健康を保つための「ストレスマネジメント」について解説します。

まず、「ストレスとは何か」を明確にしましょう。ストレスとは外部の刺激に対して心身に起こる反応と、それを引き起こす力です。つまり、ストレスがあるときには、それを引き起こす何かが存在するのです。

例えば、ゴムボールは、指で押したり、何かを載せたりすればへこみます。このへこんでいるのがストレスの掛かっている状態。へこみや、へこませている力がストレスです。ボールには柔軟性がありますから、力を加えても、元の形に戻ります。しかし、強い力が掛かったり、力が長時間掛かったりすると、へこんだまま元の形に戻らなくなります。

私たちの心も同様です。ゴムボールと同じように、心にも柔軟性があります。少しのストレスならば、しばらくたてば回復します。しかし、非常に強いストレスが掛かったり、長い間ストレスにさらされたりすると、心が元の形を取り戻せなくなります。

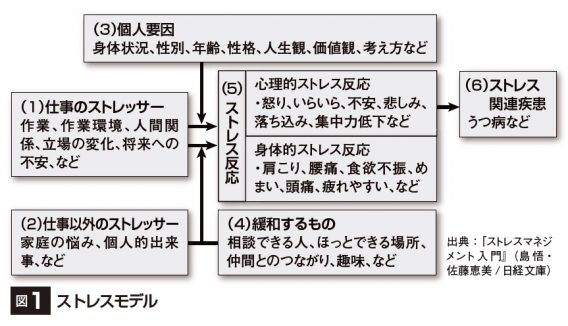

図1は、島悟・佐藤恵美氏の著書「ストレスマネジメント入門」(日本経済新聞社)にある、ストレスを受けてから病に至るまでのプロセスをモデル化したものです。米国労働安全保健研究所(NIOSH)の「職業性ストレスモデル」をベースとしています。ストレスを受けてから症状に表れるまでには、いくつかの要因(変数)とプロセスがあります。

ストレス反応を引き起こす要因を「ストレッサー」と呼びます。ストレッサーには「(1)仕事のストレッサー」と「(2)仕事以外のストレッサー」があります。これらのストレッサーがそのままストレス反応を引き起こすわけではなく、「(3)個人要因」と「(4)緩和するもの」が影響します。

同じ出来事に遭遇しても、個人によって受け取り方は異なります。それは各人で考え方や価値観、置かれている状況が異なるからです。これが個人要因です。

例えば、待ち合わせ時間に遅れそうなとき、「遅れたらどうしよう」と考える人と、「少しくらい遅れても大丈夫だろう」と考える人がいます。感じるストレスは前者のほうが大きいでしょう。これは、前者が「時間は絶対守るべき」という価値観を持っているのに対し、後者は「そんなに神経質になる必要はない」と考えるからです。

また、同じストレスを受けても、緩和するものがあるかどうかが、ストレス反応に大きく影響します。緩和するものとは、「仕事に失敗してふさぎこんでいるときに相談に乗ってくれる人がいる」「休みの日に熱中できるような趣味を持っている」などです。緩和するものがある人は、何もない人よりもストレスにうまく付き合えるでしょう。

ストレッサーがストレスを引き起こし、それが個人要因や緩和するものといった環境で作用し、(5)ストレス反応が引き起こされます。ストレス反応には「心理的ストレス反応」と「身体的ストレス反応」があります。ここで学ぶべきは、うつ病などのストレス関連疾患になる前にストレス反応がある、ということです。

プロジェクトリーダーとして、ストレスとうまく付き合い、自身とメンバーの心の健康を保つには、「人はどのようなときにストレスを感じるのか」「ストレス反応にはどのようなものがあるか」を知ることが大切です。ストレスの要因や、ストレス反応に早く気付けば、対処しやすいからです。

では、私たちはどんなときにストレスを感じるのか、以下に見ていきましょう。

●変化

まず、人は「変化」にストレスを感じます。

学生から社会人になるときの環境の変化は、人生で経験する中でも最も大きいものといわれています。昨日までは学費を払って学校に通っていた“お客さま”が、今日からは逆に労働を提供してお金をいただく立場になるのです。仲の良かった友人とも離れ、上司と部下の関係に放り込まれます。社会人になってから1カ月が過ぎ、ゴールデンウィークが明ける頃に「五月病」になる人がいるのは、気付かないうちにストレスが蓄積しているからです。

ビジネスパーソンとしてベテランとなってからも、プレーヤーからマネジャーになったときには大きな変化を経験します。それまでは「いかに自分が高いパフォーマンスを上げるか」がテーマだったのに対し、マネジャーとなると「いかに人に高いパフォーマンスを上げさせるか」がテーマとなります。昨日までとは違う仕事の仕方が求められるのです。プレーヤーとして優秀な人ほど、このトランジション(遷移)で大きなストレスを感じます。

私たちは「今までと同じ」であることに安心感を覚えます。変化は私たちを不安にさせ、ストレスを引き起こすのです。

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座