オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

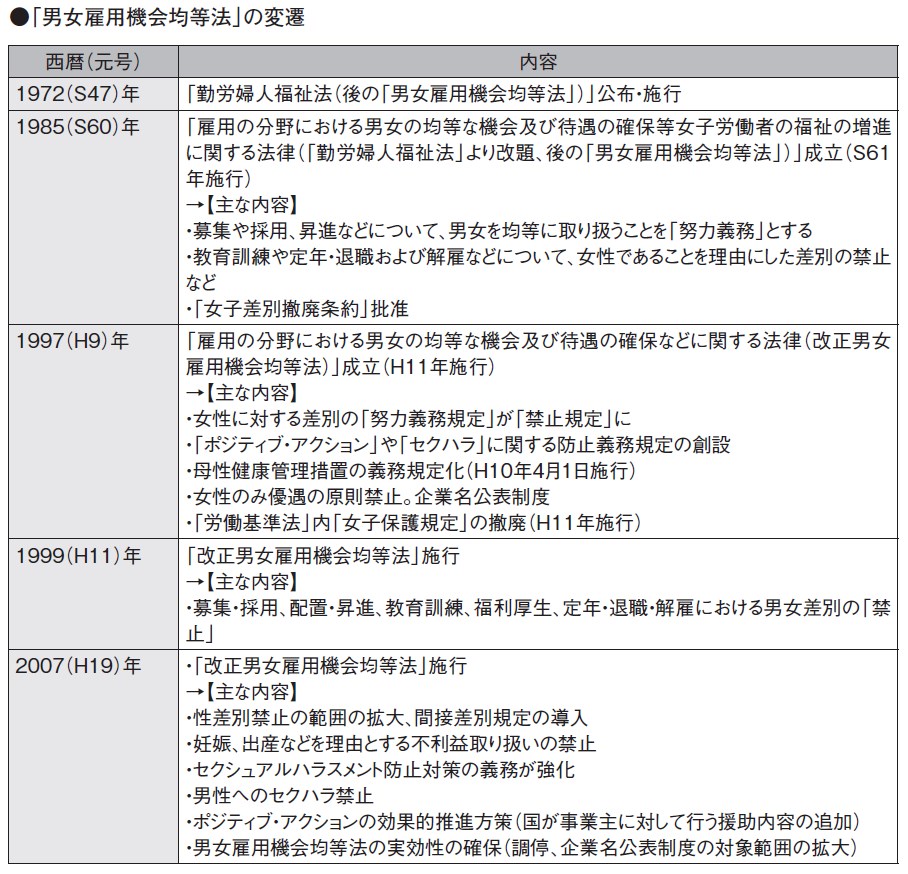

第17回と第18回は、ある意味において、労働基準法よりも身近な存在である「男女雇用機会均等法」について説明します。本法律は改正の頻度が非常に多く、またその内容も非常に細かいため、主な改正点を中心に説明を進めていきます。

男女雇用機会均等法は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図るなどの措置を推進すること(第1条)」を目的としており、1985年に成立、翌年4月に施行された法律です(ただし、当該法律の原型である「勤労婦人福祉法」は1972年(昭和47年)に公布・成立)。

施行当時の正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」といい、その後「男女雇用機会均等法」と呼ばれるようになりました。

今回は、第6回の記事で使用した表「女性に関する主な法律の変遷(終戦以降)」から「男女雇用機会均等法」だけを抜き出し、改正の変遷を年表形式で下にまとめました。

法第1条にも示されているように、この法律は、雇用の際の男女平等の徹底や女性差別の撤廃など、職場における女性労働者の立場や権利を保護するとともに、妊産婦の健康や就業を守るためにつくられました。

成立当初は「募集や採用、昇進等について、男女を均等に取り扱うことを『努力義務』とする」「教育訓練や定年・退職および解雇等について女性であることを理由にした差別の禁止」など、限定的かつ事業主有利な内容ではあったものの、成立後、日本全国の職場に初めて「男女同権意識」が生まれ、それまでの女性に対する劣悪な環境は大きく改善しました。

しかし2014年になった今ですら、男尊女卑意識にとらわれた一部の人々がいることからも分かるように、当時も改善は見られたものの、まだ十分といえる水準にまで達しておらず、依然として女性社員の苦労の時代は続いています。

このような法と実態との乖離(かいり)を受け、「男女雇用機会均等法」は改正に次ぐ改正を続けました。そして2007年の再改正でようやく実態に最も適した法律として落ち着きを見せ、現在に至ります。

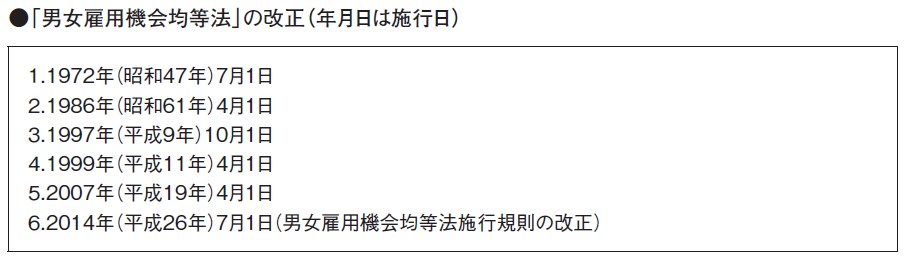

このように頻繁な改正をしてきた「男女雇用機会均等法」ですが、第18回の記事では「2007年改正」と併せて、2014年7月施行の規則改正の主なポイントについて説明します。「知らないうちに違法行為をしていた」とならないようにしてください。

※なお、最近の情報に関しては、厚生労働省のホームページをご確認ください

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】

経営者のための女性力活用塾