オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

前回「日本版ワーク・ライフ・バランス」で生産性向上が見られないという大きな問題が生じていることを紹介しました。ではなぜ日本版ワーク・ライフ・バランスに限って、このような問題が起きたのでしょうか?

先に説明した「日本の男性優位主義がまかり通った市場の特殊性」を除いて考えると、それは「政府の取り組み方の違い」に求められます。日本や欧州では、労働者の仕事と生活の両立を政府が積極的に推進しています。多くの税金を労働者の両立支援に用い、国を挙げて推し進めているのですから、その分企業への負担は相対的に低くなります。

対して米国では、両立支援に対する国の補助はそれほど高くありません。それは各企業に対する両立支援や制度整備にかかる責任やコストが相対的に高くなることを意味します。そのため米国の企業は「両立支援を充実させるためには、労働者に対して相応の会社利益を期待する」という考えで労働者たちに対峙します。能力不足や怠慢による解雇が当たり前の米国労働市場にあってこの姿勢は当然であり、労働者も当たり前のこととして受け入れました。

結果、女性労働者(当然男性社員も) は企業業績に貢献し、企業側は約束通り自社の責任において手厚い両立支援を行ったのです。その後は「就業環境整備→労働者の生産性の向上→(見返りとしての)就業環境整備→……」という、企業と労働者の双方が満足する好循環が出来上がりました。根幹は「女性の育児支援」でしたが、あくまでそれは「企業利益を上げるための手段」と位置付けていた米国らしい着地点だといえます。

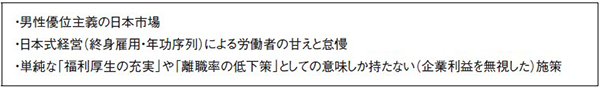

この米国の例と日本を比較すると、日本版ワーク・ライフ・バランスの失敗の原因が見えてきます。他にも細かい要因はありますが、大きく分ければ下の表の3つが日本版ワーク・ライフ・バランスの失敗や「女性力活用の遅れ」の要因であると考えていいでしょう。

「日本版ワーク・ライフ・バランス」の失敗の原因

「ワーク・ライフ・バランス」はあくまで企業戦略の1 つであり、決して労働者利益のみを追求した福利厚生ではありません。厳しいようですが、望む成果を上げるためには「企業に貢献した労働者への見返りとしての福利厚生向上」という、労働者と企業の双方に権利と責任を負わせるような姿勢で対応することが求められます。

「ワーク・ライフ・バランス」はあくまで企業戦略の1 つであり、決して労働者利益のみを追求した福利厚生ではありません。厳しいようですが、望む成果を上げるためには「企業に貢献した労働者への見返りとしての福利厚生向上」という、労働者と企業の双方に権利と責任を負わせるような姿勢で対応することが求められます。

ただし、ご存じの通り、日本労働市場の「男性優位主義の市場」「終身雇用制の定着」「低賃金の非正規社員の増大」といった問題をなくすためには、ある程度企業利益を放棄し、女性労働者に手厚過ぎるくらいの福利厚生や利益確保を約束しないとフラットな市場にならないというジレンマもあり、一概に米国式が正しいとはいえないところに難しさがあります。

その点を考慮すると、ケース・バイ・ケースで対応するしかないといわざるを得ないところがもどかしいところですが、今後の女性力活用を考える上で、またさらにその先のグローバルビジネスを考える上で避けては通れない問題です。

ワーク・ライフ・バランス施策は「仕事と生活の調和を通して、既存人材の質の向上・優秀な人材の確保と定着」や「企業の生産性の向上」につなげるという企業戦略の1 つです。

日本市場の特殊性・異常性をあえて無視すれば、「労働者は企業利益に貢献し、企業はその利益分を労働者に還元し、最終的に企業全体の士気や生産性向上に役立てる」というものが企業施策の本分であり、それを忘れて単なる「福利厚生の充実策」や「育児休暇の取得率向上策」にのみ注力していては高い効果は望めません。ただし、サービス残業やメンタルヘルス不全が頻発しているような企業はそもそも論外ですので、その場合は企業利益を大幅に労働者に還元するようにしなければいけません。

しかし同時に「ワーク・ライフ・バランス」の根本は、あくまで女性社員の出産・育児に関する就業環境の改善といった「社員の充実した生活の実現」ということも忘れてないよう注意しなければいけません。

形だけの育児休暇制度の整備や託児室の充実をしたところで、労働者の希望に沿って使えなければ何の意味もありませんし、むしろそれらがあることで「制度はあるけど使わせてもらえない」という余計な不満を生み出す原因にもなりかねません。また、本来の趣旨に沿って福利厚生施設を充実させても、それが企業文化として浸透していなければ絵に描いた餅です。

制度や設備を導入したら、同時に男性社員も含めて説明会を開いたり、連絡網で知らせたりなど周知徹底を心がけ、社員の意識にワーク・ライフ・バランスを浸透させていきましょう。

また、今後重要視されそうな施策の1つに、「多様な働き方の選択肢の準備」があります。具体的には「育児・介護休暇の取得の実現と取得の奨励」「短時間労働における新しい就労形態の創出(正社員の一時的なパートタイマー化・在宅就業・ノマドワーク・テレワークなど)」「出産・育児のための業務・職場転換(軽作業への転換)の手続きの簡略化、および実現」「早期復帰のための教育訓練」「社員の一時的な長期休暇に対応するための周囲のフォローアップ」などが考えられます。

このときに大切なのは、「社員自らが選択し、実施できるようにすること」という点。これも前段で説明した通り、「用意はしたが、社内の雰囲気がそれを使うことを許さない・上司が許可してくれない・使ったら後ろ指を指される・一度選んだら元の働き方に戻れない」といったものでは意味がありません。

社員の生活向上のための施策が、社員の自由を阻害しては本末転倒。いくら効果的な施策を講じたところで、社員がそれを享受できる環境も含めて用意できなければ、その企業のワーク・ライフ・バランス施策は成功したとはいえないのです。

ワーク・ライフ・バランスは企業のメンツを保つツールではなく、社員の豊かな生活と仕事を満たしそれを企業利益につなげていくという、Win-Winの経営戦略になりうる概念です。特殊な日本市場においてそれを実現させていくためにはさまざまな障害や課題がありますが、これが女性力活用のための基礎になるので避けて通るわけにはいきません。

逆に言えば、ワーク・ライフ・バランスの考えを無視して女性のためだけの各種施策を行ったところで効果のほどは知れています。まずは社員全体のことを考えた就業環境を整備し、その上で女性ならではの施策や設備などを積み重ねていくことで、その効果は飛躍的に大きくなります。そのことを心に置いて、多少難しくてもできるだけ早いうちに本格的に取り組むように心がけましょう。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】

経営者のための女性力活用塾