オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

前回は、最近では当たり前のように使われている「ワーク・ライフ・バランス」という考え方が、実は「女性の育児支援」からスタートし、そこから年月を経て徐々に意味合いが変化してきたことを紹介しました。それはすなわち、女性力活用を考える上で「ワーク・ライフ・バランス」という考え方は欠かせないということを意味します。

しかし、日本ではその歴史の浅さ故に単なるバズワードとして流してしまう経営者も少なくなく、米国に比べ、その言葉の重みや認識は非常に軽いものになっているのが現状です。

現代日本では、「ワーク・ライフ・バランス」は一般的に「仕事と生活との調和」と訳されており、「仕事と生活(ライフスタイル)のどちらか一方の価値を追い求めるのではなく、(男女を問わず)労働者(国民)1人ひとりが仕事と生活のバランスを保ちながら『仕事にやりがい、生活に生きがい』を同時に感じられるような働き方・生き方を模索する」という意味で扱われています。あるいは、単に「仕事と生活を両立させる取り組み全般」という広い解釈で使われることもあります。

しかし、もしあなたが経営者、あるいはそれに準ずる管理職の立場にいる場合は、ここでいわれている認識や理解だけでは不十分です。なぜなら、上記の説明はいわゆる労働者・一般的な国民側の立場から見た説明にすぎないからです。

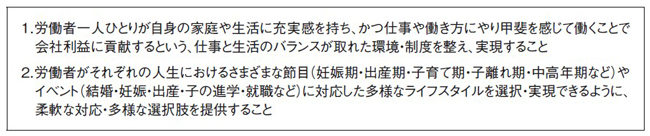

これを経営者・使用者側の立場から見ると、経営者が認識しておくべき「ワーク・ライフ・バランス」の内容は以下の2点になります。

経営者側から見た「ワーク・ライフ・バランス」の解釈

内容的には「仕事と生活のバランスを取ること」で一致していますが、最後の部分が「自身がそういう生き方を志し、実現すること」なのか、「そういう生き方や働き方を望む労働者に、それらを実現させられる環境や選択肢を提供すること」なのかで大きく異なっています。

にもかかわらず、一般的な解釈(単なる概念や志)で満足している経営者は少なくありません。「ワーク・ライフ・バランス」の実現に取り組んでいるのにその成果があまり見られない会社があるとすれば、その取り組みが「単純な福利厚生の充実」「社内体制のグローバル化のアピール」「対外的な目を気にした企業のイメージアップ」といった名目で行われる表面的なパフォーマンスにとどまっている可能性を考えなくてはいけません。

前述のように、「ワーク・ライフ・バランス」は「女性労働者が充実感を持って働けるための(育児)環境整備」という趣旨から生まれた概念です。だからこそ、実施した施策の内訳が「概念の根幹を忘れた、単なる職場環境の向上」では意味がありません。

たとえ託児所を用意したとしても、それがパフォーマンスとして作られたもの(=託児所があるのに労働者が使えない、使うまでの手続きが煩雑、労働者すべてを満足させるキャパシティーがないなど)であるのか、それとも女性社員のライフスタイルについて真剣に考え、実際のニーズに適したものであるのかで使い勝手は大きく異なります。

本連載の第8回「第3の脅威『マタニティ・ハラスメント』」を思い出してみてください。「職場に妊娠・出産をする女性社員への支援制度はあるか?」という質問に対する女性社員の生の声を集計した結果を紹介しましたが、その回答の中で「制度はあるが活用されていない・分からない」と回答した女性社員の割合は合計で約47.4%。およそ半数の企業が「制度・設備はあるにもかかわらず、活用されていない」という結果になっています。

女性社員(中には男性社員も)は制度を活用したいと思っているにもかかわらず、です。この需要と供給のアンバランスが表しているものこそが、社員側の希望と経営者側の認識の乖離(かいり)の大きさであり、経営者側の認識の甘さだといえます。

「ワーク・ライフ・バランス」は、社員のモチベーションを上げるためのスローガンでもなければ、心掛けや概念といった曖昧なものでもありません。経営者としては、その概念がそもそもどういう不満、どういう声、どういうニーズから生まれたものなのかを正しく理解した上で、「目的はあくまで会社利益増大のための戦略であり、その見返りとしての環境改善である」という認識を持ち続けなければいけません。

第11回に続き女性力活用が遅れている理由としての「ワーク・ライフ・バランス」を説明しました。前段で「形だけのワーク・ライフ・バランスの無意味さ」と「女性労働者主体の(育児のための)ワーク・ライフ・バランス」について説明しましたが、ここで勘違いしないでほしいのは、それが決して「男性労働者のためのワーク・ライフ・バランス施策は無意味」というわけではないという点です。

男性社会で生きる女性社員は、男性社員に比べて働きにくかったり、自由がきかなかったり、性別による差別を受けたりと、男性社員ではなかなか経験しないような不自由を強いられていることが少なくありません。そんな彼女たちに仕事に対するやりがいを持ってもらうためには、その根幹に「女性社員の存在を重視する」という大前提を踏まえた施策を用意する必要があります。しかし、だからといって「男性社員の扱いをないがしろにしていい」というわけではありません。

“どちらか一方”ではなく、両方同時に満たすバランスを取ること。そのバランス感覚は経営者には欠かすべからざる大切なものであるということも、合わせてここで再確認してほしいと思います。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】

経営者のための女性力活用塾