ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

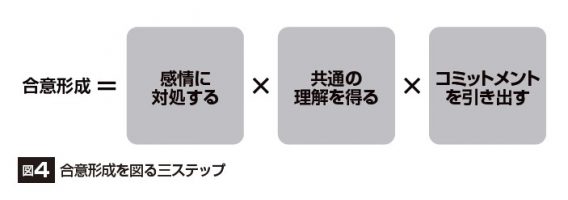

合意形成とは、人の感情に対処しながら、共通の理解を得て、コミットメントを引き出すことです(図4参照)。この合意形成を構築するに当たり、役に立つのが「ファシリテーション」の考え方です。ファシリテーションといえば、会議の進行を思い浮かべる方が多いかもしれません。また、プロジェクトマネジメントにファシリテーションの要素を取り入れた「プロジェクトファシリテーション」もよく知られています。

ファシリテーションは、チームとしての力がメンバーの能力の総和以上になるように促すことです。単に会議進行のテクニックとしてではなく、問題解決や合意形成のアプローチとしても、とても役立ちます。

ファシリテーションがうまくいくかどうかに大きく影響するのが、ファシリテーションを進める人が持つ「実行理論」です。実行理論とは、自分の行動を設計し、実行に移すための考え方を意味します。

プロジェクトにおける合意形成では、プロジェクトリーダーに大きなプレッシャーが掛かります。多くのステークホルダーは、プロジェクトリーダーにとって権限の及ばない人たちで、対象となるテーマも「納期」「予算」「業務改革」など、決して小さいものではないからです。このようなプレッシャーにさらされたとき、人は自分が持っている実行理論に沿って無意識に行動や言動を組み立てています。

このプレッシャーが掛かる場面で、多くのプロジェクトリーダーが取ってしまう実行理論が「一方的コントロール」のアプローチです。

一方的コントロールとは、自分の思い通りにほかの人たちを動かすために、場をコントロールしようとすることです。例えば「チームで議論しているにもかかわらず、既に自分では答えを決めてしまっている」「ステークホルダーの要望を考えずに、落としどころを決めておいて説得しようとする」ことです。チームで問題解決をせずに、自分一人で物事を決めることも、これに含まれます。

一方的コントロールは、合意形成にマイナスの影響を及ぼします。例えば、自分の思い通りに人を動かそうとすると、ステークホルダーがどのように考え、どんな要望を持っているかに耳を傾けられません。聞いてしまえば、その要望に応えないといけなくなると考えるからです。

また、自分自身がどのように考えているのか、なぜそのような結論に至ったのかといった、理由や経緯を説明することもありません。場をコントロールするためには「ツッコミどころ」はできるだけオープンにしたくないからです。

このようなアプローチで、機能する合意を得るのは難しいでしょう。「答えが決まっているなら議論したってしょうがない」「結局、自分の思う通りにしたいのだろう」と、不信感や対立を生む結果になります。

ロジャー・シュワーツ氏はその著書『The Skilled Facilitator』(邦訳『ファシリテーター完全教本』日本経済新聞社)で「困惑や心理的な圧迫に直面するとファシリテーターの98%%が一方的コントロールのアプローチを使う」という研究結果を報告しています。

ということは、ほとんどの人がうまくいかないアプローチを取っていることになります。みなさんも身に覚えがあるのではないでしょうか。私自身もあります。

合意形成とは、人の感情に対処しながら、共通の理解を得て、コミットメントを引き出すことです。そのためには、不信感と対立を生んでしまう一方的コントロールではなく、チームやステークホルダーの力を引き出し、互いの理解を深めるアプローチを取る必要があります。

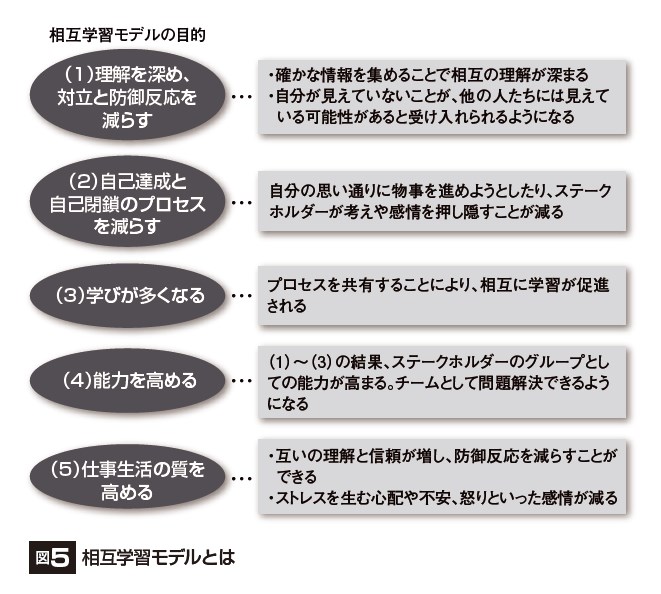

そのアプローチとして、ロジャー・シュワーツ氏は「相互学習モデル」を提唱しています。相互学習モデルは以下の結果をもたらすことを目的とします(図5参照)。

[1]理解を深め、対立と防御反応を減らす

[2]自己達成と自己閉鎖のプロセスを減らす

[3]学びが多くなる

[4]能力を高める

[5]仕事生活の質を高める

この相互学習モデルには「中心となる価値観(core values)」と「中心となる想定(core assumptions)」が含まれます。この価値観と想定を基に、ファシリテーションを実施する人は、合意形成の戦略を立てることになります。

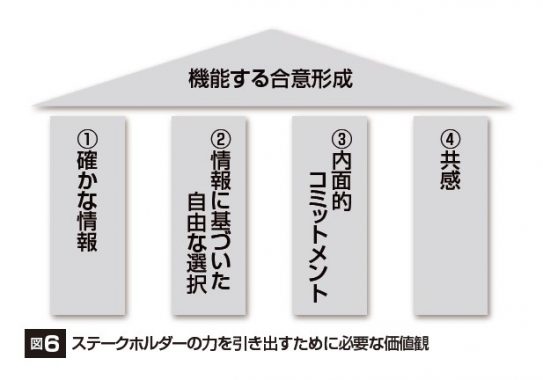

合意形成の成否に大きく影響を及ぼすのが、プロジェクトリーダーが持っている「価値観」です。相互学習モデルでは、チームやステークホルダーの力を引き出すために必要な価値観として以下の4つを挙げています(図6参照)。

(1)確かな情報

確かな情報とは、問題に関連するすべての情報を共有することです。その問題の対処法に関する想定や感情を含むすべてです。

複数人で議論するときに陥りがちなのは、自分がどのように考えたのかというプロセスや理由を説明せずに、結論だけ言ってしまうことです。どのようなプロセスで結論に至ったのか、理由は何かを共有することで互いの理解が深まります。

ファシリテーションを実施する人は、こういった思考のプロセスや理由を含めて、分からないことがあれば「なぜ、そのように思ったのですか?」「その結論に至ったプロセスを教えてもらえますか?」と問いかけます。「こう考えたのだろう」という推測や推定などではなく、確かな情報を基に議論できるようにするのです。

(2)情報に基づいた自由な選択

確かな情報が得られれば、その情報を基に自由な選択ができます。合意形成のシーンで避けなければならないのは、あらかじめ落としどころを想定して、そこに落ち着くようにコントロールしようとすることです。コントロールしようとすれば、ステークホルダーはそれを敏感に見抜きます。また、想定している落としどころがプロジェクトにとって良いかどうかも分からないのです。

例えば、経営層から業務改革の指示が出ていたとしましょう。情報を集めて現状を分析すると、日々の業務の中で改善サイクルが繰り返され、現場の成熟度が実は高いことが分かったとします。このとき、業務改革ありきで議論するのではなく、業務改革の必要性も含めて議論することが必要です。結論ありきでは合意形成はできないのです。

(3)内面的コミットメント

内面的コミットメントとは、「やれと言われたから仕方なしにやる」「文句が言えない雰囲気だから合意しておく」のではなく、その理由に納得し、腹落ち感を持ってコミットしている状態をいいます。先にも触れましたが、人は「やらされる」のを嫌います。やらされるのではなく、自ら必要性を感じて取り組むことで、責任感が芽生えます。この責任感が実行の大きな力になるのです。

(4)共感

共感とは同情ではありません。共感とは自分や誰かをかばうことではなく、それぞれの考えとともに感情をくみ取ることです。共感をベースとしたファシリテーションで、ステークホルダー同士が互いを理解し、より良い解を見つけるように目を向けられるようになります。

共感を持ってステークホルダーと接するためには、すぐにジャッジするクセをやめる必要があります。私たちはすぐに「この人はこういう人だ」「あの表情は不満を持っているに違いない」などと、すぐにジャッジしてしまいがちです。ジャッジしてしまえば、そこに共感の余地はありません。

また、共感とは同意とも違います。共感とは「なるほど、分かります」であり、同意とは「なるほど、私も同じ考えです」ということです。自分とは異なる考えを持った人に対して、無理に同意する必要はありません。しかし、それでも共感はできるのです。

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座