ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

依然として感染拡大が懸念される新型コロナウイルス。3密(密閉・密集・密接)を避けながら新たな生活様式に取り組むニューノーマル時代にあって、新たな仕事の進め方として定着しつつあるのがテレワークだ。そこで必須アイテムに挙げられるのが、インターネットを使ったWeb会議だ。Web会議は、社内外との打ち合わせ、ミーティングの際に使うだけでなく、対面での営業活動の自粛が余儀なくされる中では、セールスツールとしても不可欠な存在だ。

新型コロナウイルス感染拡大の対策として、テレワークを導入した企業は少なくない。これまで、テレワーク導入のハードルの1つとなってきたのが、コミュニケーションの問題だ。バラバラの場所で働く従業員間のコミュニケーションを、従来と同様に確保するにはどうしたらいいのか、頭を悩ませたケースも多かった。

今回、テレワークを導入するに当たって、コミュニケーションを維持・活性化するツールとして活用が進んだのがWeb会議だ。もちろん、Web会議そのものは決して新しいツールではない。しかし、移動時間の削減による生産性の向上や交通費の削減、迅速な意思決定などのメリットがうたわれていた割には、これまで、その活用は一部の企業にとどまっていた。

だが、今回、多くの企業がテレワーク導入を余儀なくされ、その際のコミュニケーション手段としてWeb会議の導入に踏み切った。これまでWeb会議は眼中になかった人も、使ってみると、かなり便利なのに気付いたケースも少なくない。

Web会議導入のポイントは2つ。1つはハードの準備。もう1つはWeb会議ツール(サービス、ソフト)の選択だ。

ハードは、Webカメラとマイク・スピーカーが付いたパソコンやタブレットが必要だ(Webカメラ、マイク・スピーカーは外付けでも可)。スマートフォンでもWeb会議はできるが、小さな画面(ディスプレー)では資料を共有する場合は見にくい。もちろん、インターネットに接続する環境が必要になる。

次にWeb会議ツール選び。IT関連企業各社がツールを提供しているので、その中から自社でメインに使うツールを決めておくと、利用の際よいだろう。もちろん、他の企業とWeb会議を行う場合には、その企業が指定するツールに合わせなくてはならないケースも出てくる。自社がメインで使うもの以外も、主要なものについては知っておくべきだ。

Web会議に参加するだけなら、開催者がメールなどで送ってくる招待用URLにアクセスし、会議のID、パスワードを入力する方法でほぼ対応できる。ただ、自分が会議を主催し、招待者にならなければならないときは、利用したいWeb会議ツールのサイトにアクセスし、フォームに従ってメールアドレスを入力するなど、各自でアカウント登録をする必要がある。

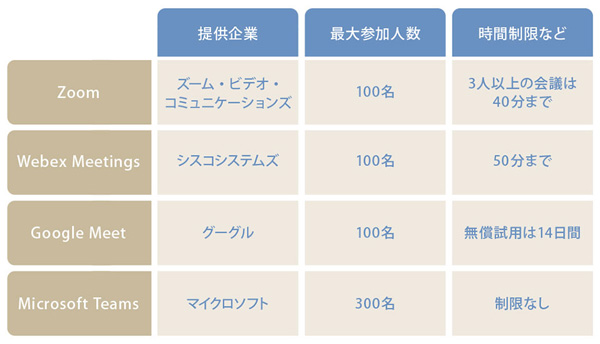

同じIT関連企業が提供するWeb会議ツールでも、無償プランと有償プランに分かれるケースもある。今回は、ビジネスで比較的多く使われる4社のサービスの中で、無償プランを中心に紹介する。無償プランは参加者の人数やサポートに制限があるものの、資料などの画面共有や会議の録画といった基本的な機能はほぼ利用できる。

まず1つ目に紹介するのは、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズの「Zoom」。参加人数は最大100人。1対1の会議は時間制限がないが、3人以上の会議は最長40分までとなる。録画機能は端末側のローカル保存のみ。有償プランにすればクラウド保存が可能になる。専用アプリを使えばスマートフォンからでもWeb会議に参加できる。

Zoomに関しては、セキュリティの脆弱性が指摘されたこともあった。だが2020年4月時点で大幅なバージョンアップを実施し、その懸念を払拭した。ただし、Zoomに限らずWeb会議のIDを関係者以外に教えない、パスワードを設定するといった対策に加え、最新版のツールを導入・更新するのを怠ってはならない。

2番目に紹介するのはシスコシステムズの「Webex Meetings」。1つの会議に最大100人まで参加でき、1会議当たり最長50分まで。だが回数は無制限なので、少し休み時間を挟んで連続で開催すればよい。有償プランは1会議当たり24時間まで。高解像度のビデオやデスクトップ、モバイル画面共有、ファイル共有機能などが利用できる。利用する端末で実際にWebexのテストが行えるテストミーティングのサイトも用意され、動作を確かめられる。

3番目はグーグルの「Google Meet」。参加者は最大100人まで。同社のビジネスツール「G Suite」の機能と統合して活用できる。例えばGoogleカレンダーの予定やメールの招待状から会議に参加できる。また、スマートフォン専用アプリを使って会議のスケジュールをカレンダーで確認し、外出先から会議に参加する使い方が可能だ。G Suiteユーザー以外の人がGoogle Meetを使用する場合は、Googleアカウントの登録が必要になる。また、同社ではGoogle Meetを利用する前に、Chromeなど、サポートするブラウザの最新バージョンのインストールを推奨している。

最後はマイクロソフトの「Microsoft Teams」。無償版もあるが、社内で「Microsoft 365 Business Standard」を導入していれば通常版のTeamsが利用できる。無償版の場合、メンバーの最大数は組織当たり300人まで、ファイルストレージは1ユーザー当たり2Gバイトまでとなる。通常版ではライセンスによってメンバーの最大数を無制限にでき、無償版にはない会議の録画や管理ツールの利用も可能だ。

業務のインフラとして、Microsoft 365 Business Standardを導入している企業なら、Web会議ツールの第一候補はTeamsといえるだろう。

Web会議ツール選定のコツは触ってみること。まず、無償プランでユーザーインターフェースや操作性を確かめてから社内に展開してはどうだろうか。社内ユーザーの意見を聞きながら、有償プランに切り替えるといったステップを踏むと、スムーズに導入できるはずだ。

執筆=山崎 俊明

【MT】

人に語れるようになる“ITのツボ”