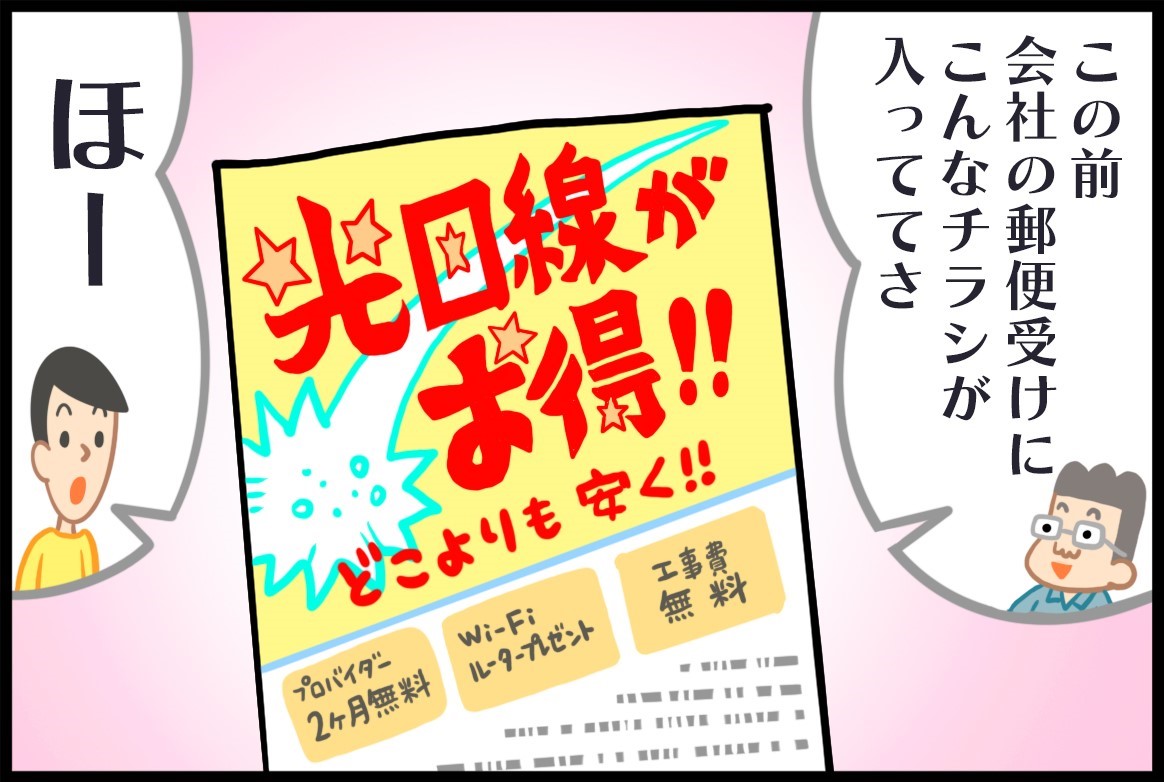

オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

いま話題のトレンドワードをご紹介する本企画。第28回のテーマはスッキリわかる「オープンイノベーション」です。言葉の意味、そしてその背景や関連する出来事を解説していきます。みなさまのご理解の一助となれば幸いです。

「オープンイノベーション」(Open Innovation、OIとも略される)とは、ハーバード大学経営大学院の客員教授であるヘンリー・チェスブロウによって、2003年に提唱された概念です。これは、自社だけでなく、他社や大学、地方自治体、社会起業家など、異業種・異分野の人々と連携し、技術やアイデア、サービス、ノウハウ、データ、知識などを組み合わせることで、革新的な価値を生み出すイノベーションの方法論をさします。具体的には、革新的なビジネスモデルや研究成果、製品・サービス開発、組織改革、行政改革、地域活性化、国際化、プロセス改善などにつなげる取り組みを含みます。

日本ではこれまで、オープンイノベーションの対義語ともいえる「クローズドイノベーション」、すなわち自社が保有する知識や技術をもとにイノベーションを起こす手法が主流でした。自社のノウハウや技術の流出を避けたいという意識が強い日本企業では、イノベーションもクローズドにならざるを得なかった背景があります。しかし、この手法には、開発プロセスが閉鎖的になりやすい、時間がかかる、一定のレベルで停滞しやすいといった課題もありました。

2010年に公表された内閣府の文書では、日本においてオープンイノベーションを取り入れる重要性が示されています。同文書では、真のオープンイノベーションとは、社外の技術、人材、ベンチャー、資金などを積極的に組み合わせ、失敗を許容しながら最短時間で新たな価値を生み出す仕組みであり、単に情報を公開したり、外部技術を購入したりすることではない、と定義されています。

近年は、新型コロナウイルス感染症の拡大や、ITツール・AIの劇的な進化など、社会環境が急速かつ大きく変化しています。このような状況下では、自社のリソースだけでイノベーションを起こすことは困難だといわれています。こうした背景からも、企業がオープンイノベーションを取り入れることは、わが国の持続的な発展にとって大きな意義を持つと考えられています。

冒頭で述べたように、自社が保有する知識や技術のみをもとにイノベーションを起こすこと(クローズドイノベーション)には限界があります。そもそもイノベーションとは、1911年にオーストリア出身の経済学者ヨーゼフ・シュンペーターによって、「経済活動の中で、生産手段や資源、労働力などを、それまでとは異なる仕方で新結合すること」と定義されました。すなわち、革新的な技術や発想によって新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらす取り組みです。

日本では、1958年の内閣府(旧経済企画庁)による「経済白書」において、イノベーションが「技術革新」と紹介されました。この訳語が定着した結果、日本ではイノベーションが技術面に限定された概念として理解されてきました。その後の日本経済において、技術に過度に焦点を当てた「技術革新」は、社会的ニーズを十分に反映しない技術開発を招き、新たな経済成長の妨げになった側面があると指摘されています。

こうした認識の見直しは政策文書にも表れています。中小企業庁の「2002年版中小企業白書」では、イノベーションを「経営革新」と捉え直し、2007年の「経済白書」では、シュンペーターの定義に立ち返り、「新しいビジネスモデルの開拓なども含む一般的な概念」として整理されています。さらに、2025年1月の経済産業省「我が国のイノベーション・エコシステムの現状と課題」からは、日本の政策は、設備投資から賃上げ、そして将来の成長の源泉となるイノベーションの促進へと移り変わってきたことがわかります。

日本のイノベーションの歴史を振り返ると、1990年頃までの「戦後復興期から欧米技術の導入による高度成長、石油ショックへの対応」の段階では、国家や大企業主導の研究開発が中心でした。その後、2000年代までの「大企業における基礎研究ブームと長期的な景気低迷」の時代には、産官学連携のもと単線的なリニアモデルからの脱却が模索されました。そして、2000年頃からのデジタル革命を経て、2010年代以降はオープンイノベーションの時代へと移行してきたとされます。

この背景には、先述のように自社のノウハウや技術の流出を避けたいという意識が強い日本企業の特質により、イノベーションがクローズドにならざるを得なかった事情があります。しかし、IT技術の急速な進化により、科学とビジネスの距離が縮まり、科学技術分野同士の相互連関が進む中で、研究開発は加速度的に進展しています。このようなブレークスルーが連続的に生まれる今の環境下では、オープンイノベーションが不可欠な手法となっており、同時に、その推進だけでなく、日本の基礎科学力を上げるための官民一体の再投資が求められる時代に入っています。

オープンイノベーションの提唱者・チェスブロウによれば、オープンイノベーションの時代においては企業間協力の価値が高まり、企業にとって外部の知識や人材との連携が不可欠であるとされます。こうした企業間協力に参加しない企業は、長期的には知識基盤を失い、競争上不利な立場に陥る可能性が高いと考えられています。この一方で、オープンイノベーションには、知識流出のリスク、調整コストの増大、マネジメントの複雑化といった課題も存在します。そのため、すべてを無制限に開放するのではなく、クローズドとオープンを適切に組み合わせたバランスの取れた設計が重要とされています。

チェスブロウは、オープンイノベーションのプロセスを次の3つに分類しています。

① Outside-In(外→内)(インバウント型)

外部(顧客、供給業者、競合企業、研究機関など)の知識や技術を取り込み、自社の知識基盤を強化するプロセスです。多くの企業がこのプロセスを活用しており、イノベーションの源泉は社外にも広く存在していると考えられています。

② Inside-Out(内→外)(アウトバウント型)

自社の技術や知識を外部に提供し、ライセンス供与、スピンオフ、技術提供などを通じて価値を創出するプロセスです。特に大企業で活用されることが多いものの、実務上の難易度が高く、十分に研究・活用されているとは言いにくい分野でもあります。

③ Coupled(双方向型)

事業連携型とも呼ばれ、Outside-InとInside-Outを組み合わせ、外部パートナーと共同で価値を創造・商業化するプロセスです。外部と内部を往復させながら進めるのが特徴で、共同研究開発、コンソーシアム、オープンソース、ユーザーイノベーション、大学連携(大学×企業×ユーザー)などが代表例です。

実務において最も多く見られるのは、①Outside-In(外→内)です。成果が比較的見えやすく、組織を根本的に変えずに取り組める点が評価されています。大学や研究機関との共同研究、スタートアップ技術の導入、顧客の声やユーザー参加型の開発、外部コンサルや外注による技術開発など、日本企業でも広く行われています。

一方、②Inside-Out(内→外)は、実務では最も少ないとされています。自社技術を外部に出すことへの心理的抵抗感、知的財産や法務、評価の煩雑さ、失敗と見なされやすい文化などが背景にあります。この傾向は日本企業に特に顕著で、一部の大企業や外資系企業に限られているのが現状です。

そして、近年増加傾向にあるのが、③Coupled(双方向)です。Outside-Inが成熟してくると、「一緒に作った方が早い」などという判断に至り、Coupledへ移行するのは自然な流れと考えられます。ただし、人材や組織が十分に育っていない場合などには破綻しやすい面もあり、実際にCoupled型のオープンイノベーションを安定的に実践できている企業は少数とされています。

総じて①Outside-Inは日本企業にとって比較的取り組みやすく、外部の知識を取り込みつつ主導権は社内に保持でき、失敗しても「採用判断の誤り」として処理しやすい、組織文化を大きく変えずに済むといった利点があります。そのため、まずはOutside-Inから始め、信頼関係が構築されたパートナーとともに③Coupledへと発展させていくことが、現実的かつ持続的な方向性といえるでしょう。

これまで述べてきたように、オープンイノベーションは、今後の企業活動、ひいては日本全体の発展に欠かせない取り組みといえます。オープンイノベーションの最大のメリットは、自社のみでは生まれにくい革新的なアイデアや技術を取り込める点です。外部の知恵やリソースを活用することで、社内の限られた資源では解決が難しい課題も、時間やコストを抑えながら解決することが可能となるでしょう。さらに、複数の企業や組織が連携することでリスクを分散でき、一社では着手しにくい大規模なプロジェクトにも挑戦しやすくなります。多様な立場や専門性が交わることで、従来の発想にとらわれない新しい価値を生み出す可能性も高まります。

一方で、オープンイノベーションには注意すべき課題も存在します。とりわけ大きなリスクとして挙げられるのが、外部との連携による重要情報の漏えいです。また、連携先との企業文化や価値観の違い、認識のずれ、コミュニケーション不足などにより、プロジェクトが思うように進まないケースも少なくありません。短期的な成果を期待するあまり、本来は時間をかけて育てるべき取り組みを途中で断念してしまう可能性もあります。

こうした失敗を防ぐためには、明確な目的と戦略の設定・共有、役割と責任分担の明確化、継続的なコミュニケーションの確保、経営層の強いコミットメント、などが必要です。併せて知的財産の管理や機密情報の保護、文化や慣習の違いによるコミュニケーション上の障害を想定したリスク管理も重要となります。先に述べたように、「社外の技術、人材、ベンチャー、資金などを積極的に組み合わせ、失敗を許容しながら最短時間で新たな価値を生み出す」という方向に基づき、連携と試行錯誤、密な対話、柔軟な対応、契約やルールの明文化などを丁寧に行っていけば、自社にはなかった技術やアイデアを取り込み、短期間かつコストを抑えた形で革新的な製品やサービスを生み出すこともできるでしょう。

ただし、「オープンイノベーションを実践したい」と考えても、自社に最適なパートナーを自力で見つけ出すことは、なかなか困難です。こうした課題を解決する手段として注目されているのが、オープンイノベーションに特化したマッチングサービスです。サービスには、Webサイト上などで企業が自由にパートナーを探索できる「プラットフォーム型」と、専門のコンサルタントやコーディネーターが最適な相手を紹介する「エージェント型」があり、自社の状況に応じて活用するとよいでしょう。今後の企業の持続的な発展において、オープンイノベーションは重要な選択肢のひとつです。自社のノウハウに固執するのではなく、門戸を広げ、他者と協力しながら新たな価値を創出していくことが、これからの時代における競争力の源泉となるでしょう。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=青木 恵美

長野県松本市出身。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「自分流ブログ入門」「70歳からはじめるスマホとLINEで毎日が楽しくなる本」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経xTECHなど。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。

【TP】

知って得する!話題のトレンドワード