オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

女性編の1回目は女性活用のための課題分析の必要性を解説しました。今回は、それに基づいて具体的に企業の現状をチェックし、改善する方法を考えます。また、女性の活躍を促すには柔軟な就業形態を用意することも大切です。例えば、テレワーク(在宅勤務)を導入し、フレックスタイム制や事業場外みなし労働時間制と組み合わせることで、女性活用の可能性を拡大することができます。

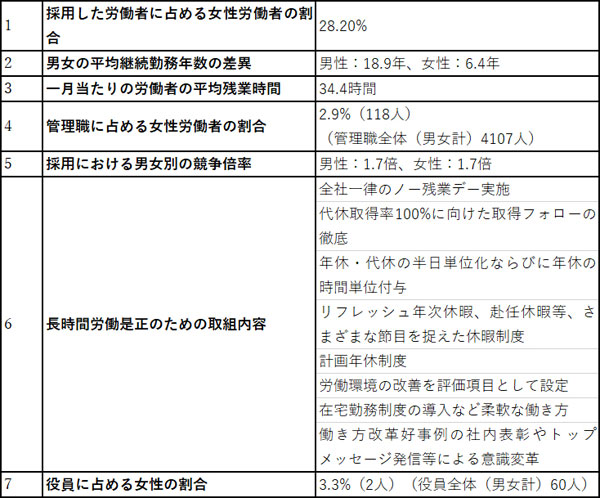

前回、行動計画策定のための課題分析について解説しました。今回は、まずは具体的に企業の状況を見てみましょう。最初に男性優位の会社の代表的な建設業を見てみることにします。その中でも、建設業界を代表する大企業である清水建設を見てみましょう(全国型正社員を対象、図表1参照、データの最終更新日:2020年11月20日)。

■図表1 清水建設の場合

これを見てどのような感想を持つでしょうか。まあ、そんなものかという感じでしょうか。「2.男女の平均継続勤務年数の差異」として、男性は18.9年であるのに対し、女性は6.4年と半分にも達しません。また、「4.管理職に占める女性労働者の割合」は2.9%で、「7.役員に占める女性の割合」は3.3%(2人)です。少ないであろうとは予想していましたが、その通りでした。

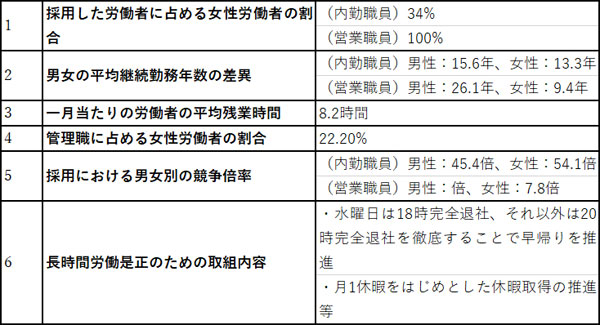

それでは、以前はニッセイレディで有名であった日本生命を見てみましょう(図表2参照、データの最終更新日:2021年09月29日)。清水建設よりは、確かに女性労働者の割合が多いというところはあります。「採用した労働者に占める女性労働者の割合」は、営業職員に至ってはなんと100%です。「2.男女の平均継続勤務年数の差異」も、内勤では男性15.6年、女性13.3年と差が少ないです。

■図表2 日本生命の場合

ですが、これこそ業務、業態の特殊性からくる差異ともいえるでしょう。保険の外交員は圧倒的に女性が多く、それに比例して、女性労働者の割合が多くなるのは当然といえます。また、清水建設では海外赴任も珍しくないことから、中東だろうとアフリカだろうと、そこにプラントや大規模施設建設の仕事があれば、現地に行かなければなりません。男性でさえ、一瞬たじろぎそうな辞令が女性に下りた場合に、「男性も女性も関係ないから当然行きます」と受け入れるだけの土壌がまだ今の日本にあるとは思えません。

「でも、そんなことを言っていてはいつまでたっても男女関係なく仕事をする職場環境は実現できない」という反論がありそうです。しかし、女性活躍推進法は何も完全に、男女同数の構成比率や男女同一の職務内容を求めているわけではありません。従来のような正社員総合職かパートかという極端な二者択一ではなく、もっと女性が活躍できる場所があるのではないでしょうか?もっと女性を組み入れたほうがよい職務内容があるのではないでしょうか?

という考察をした上で、「よく考えたら別にこの仕事は男性じゃなくてもよいよね」とか、「むしろ、もっと女性に入ってもらったほうがいいかもしれないね」という部分を増やして、労働意欲がある女性をどんどん活躍していけるようにしましょう。そのために、どのような対策を採ればよいのかを考えましょう、という法律です。「中東やアフリカは行けなくても、名古屋や大阪ぐらいなら行けます」という女性もいるかもしれません。

意識改革も大事です。こういうことをやり出すと、男性側から、「むしろ、逆差別だ。俺たちは、命ぜられればどこでも行かなければいけないのに」と不満が出るかもしれません。そうなったら、今度は、男女共通の職階制度を作らなければなりません。全世界対応社員、全国対応社員、エリア限定社員など、当然ながら手当も変わりますし、それによって出世コースが変わってきます。

またまた、そうすると今度は女性側から、「男性はずるい。私たちだって、全世界対応社員になって出世して役員をめざしたいけど、そしたら、育児はどうすればいいわけ?これじゃ、いつまでたっても、男性が単身赴任して、私たちは子育てしながら、せいぜいパートをやるぐらいしか選択肢がないじゃない」とクレームがつくかもしれません。

そうすると、保育所の問題とか家庭内での育児の分担とか、子どもの教育をどう考えるとか、一企業内の制度だけではなく、「よその家庭はどうやっているのか?」という話にもつながり、非常に深い問題なのです。

政府の対応は、単に数値目標だけを掲げて、女性活躍が進んでいるとかいないとかの評価をするだけです。企業の実態に立ち入って、どうすればいいかのコンサルをしてくれるわけではありません。そうではあっても、各企業はやるしかありません。人手不足なんですから、日本語が話せて、日本のことを知っている有能な人材を遊ばせておく余裕はないんです。

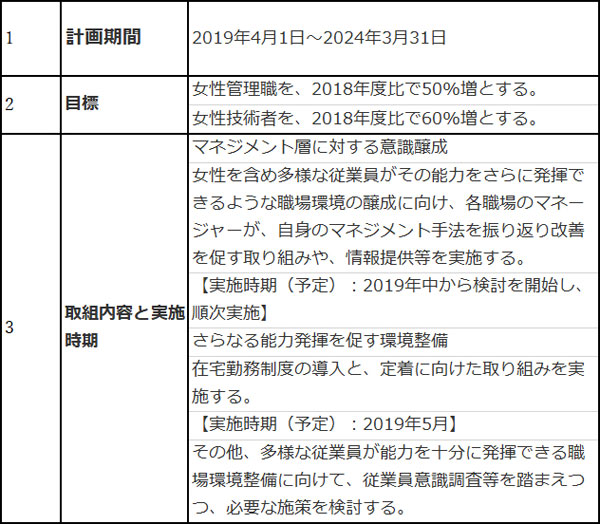

このような「基礎項目」の分析を経て策定された行動計画は、社内周知のみならず、外部公表の対象になり、行動計画を策定した旨は、労働局へ届け出ることが必要となります。清水建設の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画は図表3の通りです(策定:2019年3月20日)。

■図表3 清水建設の「一般事業主行動計画」

女性管理職を増やすという観点からの女性活躍社会は、それ自体望ましいものです。しかし、「私は本当に管理職なんてめざしたくない。むしろ、子育てしながら、無理のない範囲で働きたい」という女性がいるのも事実です。それを無理やり、「お国のために、そんなこと言っていないで、目いっぱい働け」ということはできません。そうした女性のために、柔軟な就業形態を準備することも、人材確保のための重要な施策になります。

そこで、ITの普及とともに、在宅勤務(テレワーク)という働き方が提唱され、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」というものが厚生労働省から示されていました。

さらに、コロナ感染拡大防止の観点からも、政府によるテレワーク推奨は強力に推し進められており、ついに2021年3月に、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」が厚生労働省より公表されました。

テレワークを行う場合でも、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働基準関係法令が適用されることになります。会社にいない(いても短時間だけ)という特殊な勤務形態になることから、労働時間に関してどのように考えればよいのかが問題となります。

(1)フレックスタイム制

フレックスタイム制は、清算期間やその期間における総労働時間などを労使協定において定め、清算期間を平均し、1週当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、労働者が始業と終業の時刻を決定し、生活と仕事との調和を図りながら効率的に働くことのできる制度です。テレワークをフレックスタイム制と位置付けることも可能です。例えば、労働者の都合に合わせて、オフィス勤務の日は労働時間を長く、一方で在宅勤務の日の労働時間を短くして家庭生活に充てる時間を増やす、といった運用です。

(2)事業場外みなし労働時間制

テレワークにより、労働時間の全部、または一部について事業場外で業務に従事した場合に、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なときは、労働基準法における「事業場外みなし労働時間制」を適用することもできます。

(3)裁量労働制

業務によっては、業務遂行の方法を労働者の裁量に委ねたほうがいいものがあります。専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制は、業務の遂行の手段と時間配分の決定などに関して、使用者が具体的な指示をしないこととする業務に就かせた場合に、決議や協定で定めた時間労働をしたものと見なす制度です。労使協定や労使委員会の決議により法定の事項を定めて、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。テレワークを裁量労働制と位置付けることも可能です。

テレワークをどのような位置付けとして活用するかは自由ですが、労働時間管理の問題などと相まって、通常の出勤社員と比べると、確かに管理は大変です。ですが、これもそもそも「あなたの空いている時間を少しでも会社のために使ってください」、あるいは「柔軟な働き方を提供するので、ぜひ、あなたの労働力を会社に注入してください」という前提での話です。トライアンドエラーの精神で積極的に取り組んでほしいところです。

執筆=小澤 和彦

弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。

【T】