オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

シニアの雇用を考える際に、注意が必要なのは賃金水準です。定年後、再雇用する際に、賃金を大幅に下げれば、モチベーションも下がってしまう恐れがあります。賃金水準を含めてシニアを戦力として生かすための制度や環境を作るのは大変ですが、高齢者雇用にはさまざまな助成制度も用意されています。それを適切に活用してシニアが活躍できる会社をめざしましょう。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)では、企業に対して「定年の引き上げ」「継続雇用制度」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置をとらなければならないと定めています。そもそも人手不足の折に、それまで会社で経験を積み、業務の内容を熟知している従業員を定年だからといって、みすみす企業の外に放出するのは大変もったいないことです。

ただし、一方的な企業の必要性のみで、 無限にシニアを働かせ続けるのは不可能ですし、シニアからしても、それまで懸命に企業のために働いてきたという思いがあるでしょうから、定年後は、ちょっとペースを落としてゆっくりしたいと考えるのも無理はありません。

そして、一律に定年を引き上げるのであれば、それはそれで一定の拘束力は生じますが、そのようなイチかゼロかという選択肢ではなく、むしろ再雇用制度を充実させて、種々多様な定年後の働き方を提示する方が、シニアにとっても無理のない働きを継続してもらえる可能性が高いです。

再雇用制度においては、定年を迎えた時点で、一旦、労働者との雇用契約は終了になり、その後の働き方は、企業と定年者とで協議して定めるのが原則です。嘱託やパートなどの有期雇用契約に変更することも可能ですし、勤務も必ずしも、週5日でなくても構いません。1年更新などにもできます。

ここで注意しておきたいのは、賃金の問題です。よく「再雇用になって、給与が半分になってしまった」などという定年者の話を聞きますが、例えば、勤務日数が半分になったなど分かりやすい基準があればいいのですが、そうでないのに、「再雇用=退職労働者を安く雇用できる」と安易に考えて、給与を減らしてしまう企業があります。

再雇用時に給与の引き下げを行うことについては、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を定めることが禁止されています。具体的には、正社員の労働条件と相違する場合は、業務の内容と責任の程度、 職務の内容と配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとされているのです。

ただ、このような法律の定めのことをうんぬんする前に、考えるべきは、定年前とまったく同じことを同じ量だけ、同じ責任を負ってやっているのに、給与が半分になったら、誰もやる気がなくなってしまうということ。もし、「いや、定年前の給与が高過ぎたんだ」というのであれば、それを減らすべきです。

同一労働同一賃金(同じ能力を持っている正規雇用者と非正規雇用者で金額差をつけることはできないということ)の考え方を、経営者は頭にたたき込んでおかなければなりません。逆に言えば、たとえ嘱託やパートでも正社員より仕事ができるのであれば、嘱託やパートのほうが給与は高くなっていいのです。同じ成果を会社にもたらしているのであれば、別に企業としても困らないはずです。正社員偏重主義の考え方は、本腰を入れて見直すべきです。

現行の高年齢者雇用安定法における高齢者雇用は65歳までが対象ですが、政府は、企業に雇用の継続を求める年齢をさらに、65歳から70歳に引き上げる検討を始めています。人口減少が進む中、働くシニアを増やして人手不足を緩和することに加えて、社会保障財政の安定化を図る狙いがあります。現実問題として、もはや65歳を過ぎたら、仕事をしないで年金だけで楽に暮らしていきたいということを許容できなくなっているのです。

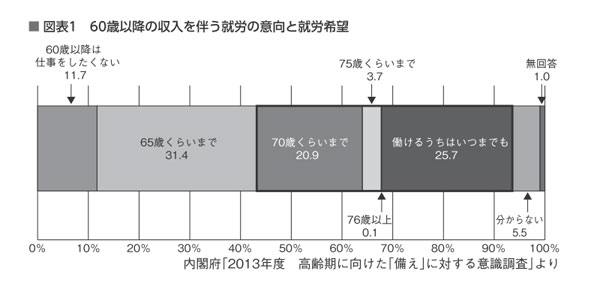

日本の人口は今後、65歳以上のシニアが2042年まで増え続けていきます。シニアの体力や運動能力がこの10年で5 ~10歳ほど若返っているといわれていますし、内閣府による60歳の就労意欲に関する調査によると、65歳を超えて働きたいと回答した人が5割を占めています(図表1 参照)。

仕事ができる意欲も能力もあるのに、朝起きて新聞を読んで、テレビを見て、さて今日は何をしようか、などという老後を送るほど、もったいないことはありません。もちろん、仕事なので責任もありますし、疲れます。そして、年齢とともに体力が落ちていき、認知能力も鈍ってくることは事実としてあります。そのもったいない時間の多少でも、仕事を通じて社会に還元して、それによる賃金で多少なりとも少し暮らしが豊かになるという好循環が生まれるような仕組みを工夫することが、今後の経営者には求められます。

「そうはいっても、高齢者雇用を推進するとなるといろいろ制度導入に費用も手間もかかるし…」と多少なりともちゅうちょを覚える経営者も少なくないと思います。そのような経営者を支援するために、65歳以上への定年引き上げ、定年の定めの廃止、または66歳以上までの継続雇用制度の導入を行う企業に対して、助成金が支給されます。

主な支給要件は、次の通りです。

1.制度を規定した際に経費を要した事業主であること

2.制度を規定した労働協約や就業規則を整備している事業主であること

3.制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと

4.支給申請日の前日において、その事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

ただ、この助成金は多数の申請があったため、現時点では新規申請受付停止になっています。今後、政府は、安定的に支援を継続できるような制度への見直しを検討するとのことで、改めて制度の案内が予定されています。

加えて、雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な従業員として雇い入れる企業には、「特定求職者雇用開発助成金」が助成されます。詳しい支給要件については、社会保険労務士や厚生労働省に確認してほしいのですが、いずれにしても、高齢者雇用を推進することは国策としても不可避です。助成金などの優遇措置を活用して、人手不足を解消していければ企業としてはこれほどよいことはありません。

くどいようですが、まずは、シニアを雇う前から、先入観で判断しないようにすること。たとえ、シニアを雇用して失敗したという経験があった場合でも、本当に「シニア」だったからなのか、「その人」だったからなのか、具体的に検証してみてください。何も掘り下げずに、たまたま、その人がシニアだったから、もうシニアは雇わないようにしようなどと短絡的に結論付けるのは、「○○の地方の出身者だから」「○○大学だから」「親の仕事が○○だから」「血液型が○型だから」などと言っている人たちと同じことで、客観性に欠けています。

執筆=小澤 和彦

弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。

【T】