ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

少子高齢化が進む日本では、人手不足は避けられない大きな課題だ。調査によれば、居酒屋などの飲食店の6割以上でアルバイト・パートが不足。正社員が不足している企業も43.8%とコロナ禍以前の状況に戻りつつある。業種別には、農林水産業、情報サービス業、建設業などでの人手不足が目立つ(帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」2021年10月より)。

人手不足を嘆いていても、どこかから人材がやってくるわけではない。業務分担を見直し、ノウハウや情報共有を進め、業務効率を高める必要がある。人手不足はそれを感じている職場に限らず、潜在的・局所的に業務負担の増加といった形で表れる。いわば"隠れ人材不足"とも言える状況だ。

例えば、業務が好調となり、業務拡大に向けたプロジェクトを立ち上げたケースを考えてみよう。新規メンバーがプロジェクトに参画し、高い意気込みで業務に取り組んでいる。しかし、業務領域は既存業務とは異なる。このため情報共有や業務整理ができないまま新規プロジェクトが進む。結果的に、業務の振り分けが上手くできずに中核メンバーの負担が増加してしまう。こうした状況をいかに回避したらよいのだろうか。

既存業務の拡大といった場合でも、特定部署の担当者に過重な負荷がかかるケースも少なくない。他の人材や部署では肩代わりができない業務だという思いが強いと、本人が無理を重ねて仕事を遂行せざるを得ない。こうして属人化業務が集中すると、多忙で眼の前の作業に追われ、業務切り出しやノウハウ・情報共有にまで手が回らなくなる。特定の担当者や部署といった局所的な人手不足で、業務の効率や品質が低下してしまう。

いずれのケースでも、大きな原因の1つは「業務が可視化されていないこと」だ。何が起こっているかを把握できず、人手不足の状況を放置している。ところが現在はITを使えば、業務をかなり正確に分析できる。

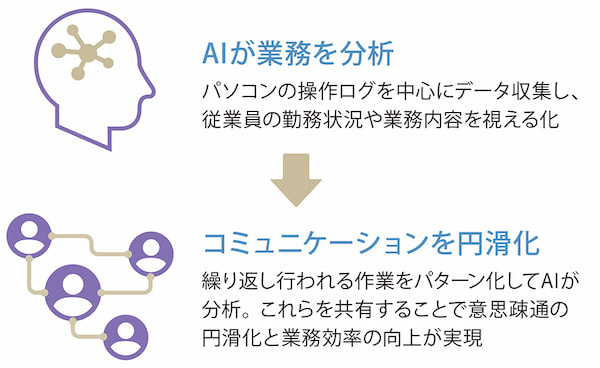

その1つの手法が「AIによる業務分析」だ。パソコンの操作ログを中心にデータを収集し、AIが分析することで「誰がどんな業務にどれだけの時間を掛けているか」を把握できる。個々の従業員の勤務実態を視える化したり、業務内容を分類して視える化したりすることでAIがさまざまな気づきを与えてくれる。

例えば、AIは「繰り返し作業」をパターンごとに分類して作業時間や回数を示してくれる。業務の中に「パターン1」と「パターン2」のの繰り返し作業が多く含まれていれば、これらの作業を効率的にこなす人の手法をマニュアル化して横展開できる。さらに、「パターン1」がパソコン上の操作として定型化している作業ならば、RPAなどを活用して自動化してしまえばよい。

AIによる業務分析のイメージ

業務分析からは「社内の業務用のファイル検索」や「会議用の書類印刷」に多くの時間が費やされたことなども見えてくる。よく使うファイルの保存場所を分かりやすくする、会議に紙の資料を使わない――といった改革で、人手不足の状況から一歩でも改善が可能になるかもしれない。

またこれらは、ノウハウや情報の共有・引き継ぎといった領域でも効果を発揮する。ベテラン社員の業務を若手に引き継ぐケースでは、経験や勘といった部分が引き継ぎに困難を来す。AIによる業務分析を使うと、業務をリスト化、パターン化できる。その上で「自動処理ができる作業」「1人に引き継げる作業」「複数人へ引き継ぐ作業」へと切り分けて整理することで、業務を分担し最適化しながら引き継ぎが実現するというわけだ。

このように、テクノロジーを活用して業務を可視化すると、人手不足を解消する方策が見えてくる。人手不足に陥っている業務こそ、AIによる業務分析を導入して、作業を精査し運用を見直す効果が現れる可能性が高い。

パソコンのログによる業務分析では、オンラインストレージへのアクセス、USBによるファイル持ち出しなどのセキュリティリスクの視える化や、パソコンの状態などIT資産の視える化による管理も可能だ。セキュリティ問題やパソコントラブルが起きたらさらに人手不足に拍車がかかる。業務の実態や作業の可視化からIT環境のリスクやトラブル防止まで、人手不足を解消し働く環境をより良くするための手法として検討してみてほしい。

執筆=岩元 直久

【MT】

人手不足の打開策