ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

RPAとは、かみ砕いていうと実体は「パソコン画面操作の自動化」になる。RPAツールは、あらかじめ作っておいたRPAロボット(プログラム)により、パソコンを自動的に操作する。感覚としてはExcelのマクロ機能が近いが、パソコン画面の位置情報を記録できたり、「こういう形が表れたとき」といった画像認識ができたりする。それまで労力を要していた入力作業などが自動化されれば、作業時間は圧倒的に短くなる。さらに人手によるミスがなくなり、業務品質も上がる。

代表的なRPAツールの1つ「WinActor」は、NTTの研究所が開発した業務効率化ツールが原型で、NTTグループで2011年から経理、人事、営業などの間接業務に使っていたものを一般向けに商品化した。

WinActorは、パソコンに組み込んで使うクライアント型RPAツールに分類される。クライアント型とはクライアントのパソコンで作業する形態で、もう1つはサーバー上で動作するサーバー型になる。

自動化は、WindowsアプリケーションとWebアプリケーションの両方が対象だ。ExcelとOutlookを含むOffice製品、OCRソフトウエア、内製の業務アプリケーション、Webブラウザー、ERP、各種SaaSなど、企業が使う一般的なソフトウエアはほとんどカバーする。条件があるとすれば“パソコンで行う作業”であることだ。

RPAツールは現在、国内でも多種多様な製品が入手できる。企業での働き方改革の狙いや業務ニーズに合わせて、多数の候補から選べる状況だ。代表的な製品例は以下の通りになる。

・「WinActor(ウィンアクター)」NTTグループ

・「Automation Anywhere(オートメーション エニウェア)」Automation Anywhere

・「Basic Robo!(ベーシックロボ)」RPA テクノロジーズ

・「Blue Prism(ブループリズム)」Blue Prism

・「Advanced Process Automation(アドバンストプロセスオートメーション)」NICE

・「UiPath(ユーアイパス)」UiPath

例えば、Automation AnywhereとBlue Prismはサーバー型で大規模な導入に向いているといわれる。WinActorとUiPathはクライアント型で、ロボット作成のハードルは若干低い。業務の手順と操作の整理が済んでいれば、プログラミングの知識がある担当者がRPAロボットを作るのは容易だ。

RPAツール活用においては、実は導入よりも運用での課題が多い。導入した後に、自分たちでRPAロボットへの“命令”を作らなければならないからだ。業務が分かっていないと業務フローを整理できず、業務フローを整理できないとRPAのシナリオは作れない。RPA導入に当たっては、担当者育成のサポートをしているかどうかも、ITベンダー選択のポイントになる。

詳細をチェック

>その作業、RPAロボットにやらせよう

この記事では、RPAとは何かを解説しつつ、代表的なRPA商品を紹介。RPAツールのタイプによる特徴や向き不向きも記載。

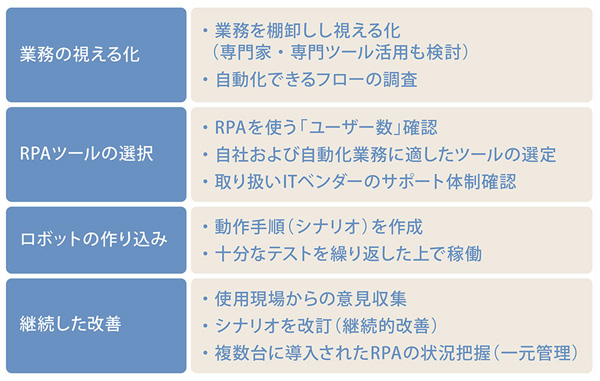

RPAに効果を発揮させるには、それなりの段階を踏む必要がある。RPA活用のフローは「業務の視える化」→「ツールの選択」→「ロボットの作り込み」→「継続的な改善」と進む。RPAの稼働には準備が必要で、かつ導入したら終わりではないところに注意したい。

<業務の視える化>

まずはどこが自動化できるかを調べなくてはならない。そのため、業務を棚卸しし視える化するのが第一歩だ。視える化の手段は主に下記となる。

・コンサルタントなど専門家による視える化

・AIなど専門ツールによる視える化

<RPAツールの選択>

ツール選択において、まず確認したいのはRPAを使う「ユーザー数」だ。何体のロボットが必要かによって、導入するツールも違ってくる。多くのRPAツールはライセンス数で利用料金が変動する。大規模ユーザーに向いているものと、小規模から対応するものがある。さらに両方に対応するものがある。

<ロボットの作り込み>

RPAは事前にロボットの動作手順(シナリオ)を作成し、十分なテストを繰り返した上で稼働させる。言い換えれば、RPAは使える状態に仕上げるところが最も肝要となる。ロボットの作り込みにおいて、RPAツールは大きく2つに分かれる。プログラミングが必要なタイプと、ノン・プログラミングのタイプだ。

<継続した改善>

開発とテストが完了すると、いよいよ実戦配備だ。多くの場合、使ってみた現場からいろいろと指摘が出てくるだろう。RPAで効率よく仕事をこなすには、継続的改善が欠かせない。それを怠ると「野良ロボット」問題が出てくる。RPAは管理者が不明のまま放置されると、ユーザーが意図しない勝手な動作を行ったり、誤った処理を延々と繰り返したりする可能性がある。だから複数台に導入されたRPAを一元管理できるかどうかは、改善プロセスに大きく影響するといえる。

【RPA活用のフロー】

詳細をチェック

>活用フローから解説。各RPAツールの特徴を知る

この記事では、RPAの活用フローを解説する。導入を決めたらどこに声掛けをすればよいかから、導入後に必要な注意事項まで、時間軸に沿って説明している。

それでは実際にRPAを導入した企業が、どんな課題から解決へ向かっていったか紹介しよう。導入企業は、「ベジシャキちゃん」をはじめとするアイデア商品、雑貨、美容・健康商品の開発から販売までを手掛けるコジット(大阪市)。経理業務の一部をRPAにより自動化した。運用開始から1年ほど経過した時点で、年間約600時間の定型業務時間削減に成功した。

ベジシャキちゃん

そもそも頭を悩ませていたのは、同社における返品業務だった。それに要する時間は多いときで月に約80時間、年間では約600時間に及んだ。返品処理業務を自動化できれば、この単純作業の負荷は軽減できる。そう考えた経理部門の担当者はRPA導入を検討し、程なく社長からも決裁が下りた。担当者自らシナリオを作成し、RPA導入に伴い業務フローを一部変更した。自動化が軌道に乗ると、それまで費やしていた600時間は丸々浮くこととなった。

この試みがうまくいったのは、システム部門が主導せず現場の作業担当者自身がシナリオを作ったところだと同社は分析する。業務を分かっている現場が自動化に取り組めれば、一番成果が出やすいのは明白だ。

自分たちの力で業務効率化に取り組めたのは、導入したRPAツールが専門家でなくても設定・操作できる難易度だったのも大きい。サーバー型ではなくクライアント型で、パソコン1台から導入できる。導入費用が安いのも特徴の1つだ。

同社では今後、予定されている基幹システムの入れ替えが済み次第、RPAを経理部門だけでなく、全社に展開していく方針だという。

詳細をチェック

>“RPA素人”が返品業務を自動化。600時間浮かす

RPA導入推進の中心人物となる経理部門の“普通”の担当者が、いかにしてRPAを導入し、実際に効果を出すまでになったかを紹介する。

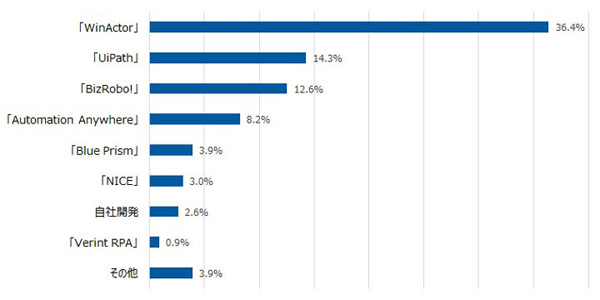

企業のRPA導入実態および機能への評価はどうなっているか。その実態について、調査を実施した(2019年日経BPコンサルティングが実施)。

勤務先ではRPAを導入しているかという問いに対し、「導入済み」と答えた企業は18.2%に上った。リプレース検討層も含めると19.2%となる。一方、「導入しておらず導入予定もない」との回答は51.1%。「導入を検討している」「必要性を感じるが未検討」という、未導入だが導入意向のある層は3割程度となった。

従業員数別に見ると、全体的にはやはり中小企業の導入率が低い傾向にある。99人以下の企業では「導入済み」が0.9%。1万人以上の企業が48.5%なのと比べると、圧倒的に少ない。さらに99人以下の企業では、82.8%が「導入しておらず導入予定もない」と回答した。

導入しているRPAシステムは、1位が「WinActor」(NTTマーケティングアクト 他)、2位が「UiPath」(ユーアイパス)、3位が「BizRobo!」(RPA テクノロジーズ)となった。2.6%ではあるが「自社開発」しているケースもあった。

「導入しているRPAシステム」(日経BPコンサルティング2019年1月調べ)

RPA導入にまだ踏み切れていない理由については「自動化する業務フローがまだ明確ではない」(36.2%)が最も選ばれた。この回答に、「RPAがよく分からない、知らない」(23.9%)、「必要性を感じない」(23.6%)がほぼ同率で続いた。

詳細をチェック

>あなたの会社、RPA導入していますか<2019>

この記事では企業におけるRPAの導入状況、導入しているRPAシステム、導入RPAの満足・不満足点などについて調査した結果を掲載している。

RPAソフトについてまとめた。

・RPAそのもの、および製品の例に関しては

>その作業、RPAロボットにやらせよう

・RPAの導入から運用までのフローに関しては

>活用フローから解説。各RPAツールの特徴を知る

・RPAの導入事例、具体的な課題解決方法は

>“RPA素人”が返品業務を自動化。600時間浮かす

・企業のRPA導入状況、および満足度・不満足度の調査結果は

>あなたの会社、RPA導入していますか<2019>

を参照いただきたい。

生産性向上のために何か施策を打つ場合、効果がどれくらい出るかが分からない時点で多額のコストはかけにくい。生産性向上は、RPA以外にも業務のアウトソーシングをはじめ多数の選択肢がある。ただ、各種施策の中でRPA導入は、組織に与えるインパクトがそれほど大きくない。コストも比較的低く、何より使用前後でおおまかな効果が測定できる。

またRPA導入に際しては、業務フローの棚卸し・視える化が必須になる。このプロセスだけでも企業にとってやる価値は大きい。生産性向上施策として「まずはRPA導入から始めてみる」は、賢い選択肢といえるのではないだろうか。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=執筆 = 日経BPコンサルティング

【MT】