オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

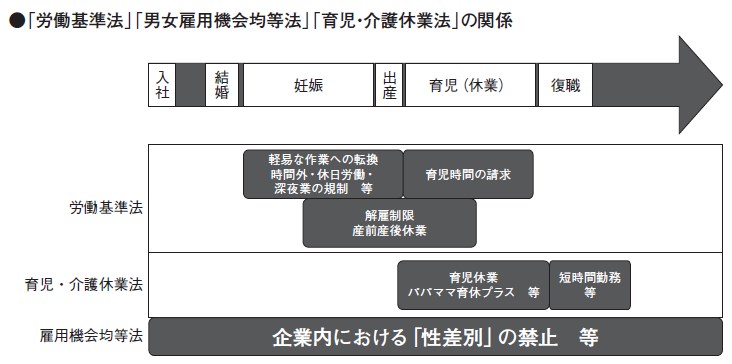

これまで解説してきた「労働基準法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」を理解することは、女性社員の能力を活用するためだけでなく、全社的な福利厚生の改善や男性社員も含めた労働者のモチベーションアップ、コンプライアンス的な観点からの対外的なイメージアップや既存制度の違法部分の見直し(罰則の回避)など、さまざまなプラス効果につながります。

経営者が全法律のすべての条文を覚える必要はありませんが、女性力活用を考えているならば、少なくともこれまでに説明した部分だけは常識として覚えておきましょう。

法律を理解する手助けとして、下図に今回説明した3つの法律の位置関係を簡略化して示しました。

前項で説明した育児・介護休業法と第8回の「第3の脅威『マタニティー・ハラスメント』」との関連と諸問題について説明します。

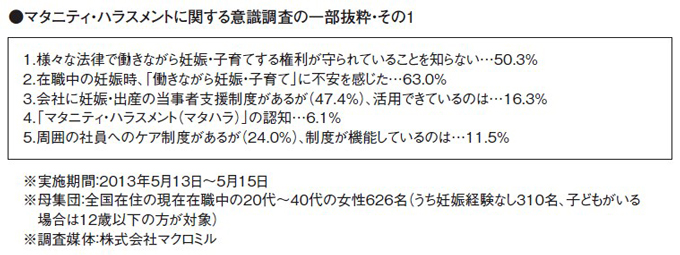

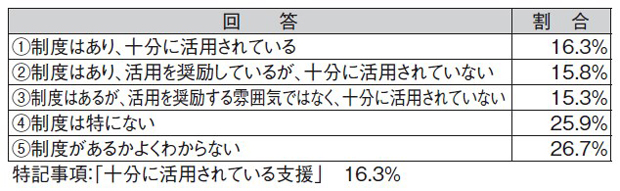

まずは下表をご覧ください。

これらの表は、すでに説明した「日本労働組合総連合会」による意識調査の結果です。マタニティー・ハラスメントについて触れた際は「女性社員による本音の声」という形でグラフ化して説明しましたが、今回はそこで説明しきれなかった部分を紹介します。

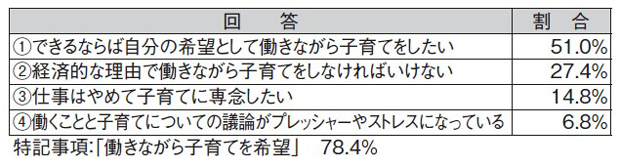

●質問「働くことと子育てについての考えは?」

まず「法律(労働基準法や育児・介護休業法など)によって、女性の権利(結婚・妊娠・出産・育児など)が守られていることを知っている」という女性社員は50%、働きながら子育てを希望する女性社員は78%います。

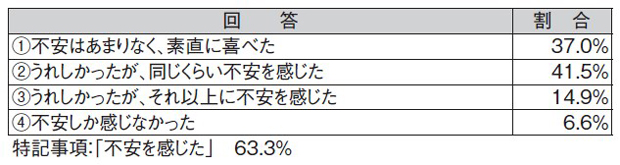

●質問「在職中に妊娠が分かった当時の、仕事と妊娠・子育てに関する心境は?」

しかし「働きながらの妊娠・育児などに不安を感じた」という女性は63%。つまり「女性の権利が法律で守られていることを知っているにもかかわらず、妊娠時には不安を感じた」女性社員がいたことを示唆しています。

●質問「職場に妊娠・出産をする女性社員への支援制度はあるか?」

この理由は「会社に妊娠・育児など支援制度があるが、ほとんどが活用できない(企業風土や雰囲気による圧力、もしくは上司に希望や申請を止められるなど)」や、「周囲の社員へのケア制度があるが、制度が機能しているのは16.3%」にひも付けられるでしょう。

つまり、法律の改善・強化はされているものの肝心の企業内が古い慣習から脱却できず、建前上の制度整備でお茶を濁し、実際は労働者に制度を使わせていないという図式が浮かんでくるのです。

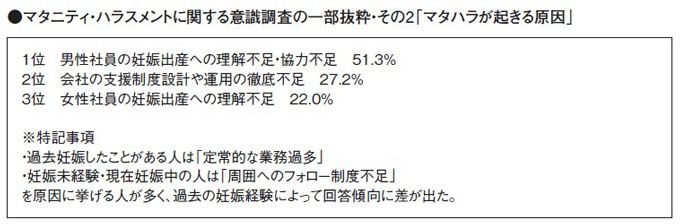

次に、下表を見てください。

この表は、「マタハラが起きる原因」についての回答の上位3位をまとめたものです。これを見ると、マタハラが起きる原因の根底には、前述した「企業の、法整備に満たない女性への扱い」と同じものが流れていると考えられます。

つまりそれは、これまで再三繰り返し説明してきた「男性社員の無知・無理解・差別意識など」であり、そういう意識を持った社員が多い企業ほど「マタハラに苦しんでいる女性社員が多い」「女性の権利が法整備を超えたところで阻害されている」「本来、女性が希望として考えるはずの将来的な結婚・妊娠・出産などが逆に女性にとっては不安材料でしかなく、それが女性社員を萎縮させ、就業活動や働きがいを邪魔している」といった問題を抱えています。

そしてこれらの問題は、究極的には「優れた女性社員が数多くいるにもかかわらず、(女性力を活用したいと思っている)企業や経営者自身が、その有効活用を邪魔している」というところにまで行き着きます。

厄介なことに、ここまで女性の権利を阻害し、女性が不満の声を上げている(実際にはその声や本音すら、周囲の雰囲気や男性社員による無言の圧力などでもみ消されている)にもかかわらず、マタハラ加害者や権利請求阻害の当事者たる男性社員、被害者たる女性社員が、それぞれ自分が加害者、あるいは被害者であることに気付いていない(上の表の「マタニティー・ハラスメントに関する意識調査の一部抜粋・その1」の4を参照)点が、依然としてこの悪環境を維持し続けている主要因だと考えられます。

男女共にこうなった原因としては、すでに述べた江戸時代からの男尊女卑意識が、男女双方に染み込んでいるという文化的な側面もありますが、それ以上に、当該企業の経営者による各種法律やそれらに準じた制度、男女同権意識などの啓発活動・広報・周知徹底がされていないことが大きな要因であるといえます。さらに根源的な原因を突き詰めれば、結局「制度への無知・無関心・無理解」と「女性蔑視の(日本古来の)常識(の浸透)」の2点に集約されます。

今回はそれらを防ぐため、なるべく多くの法的要素を説明しました。ここで改めて「法律・各種制度・罰則などの知識」と「自己意識の改革」を車の両輪として見直し、会社という大きな車を正しい方向に導いてほしいと思います。

最後に逆説的な問題提起をします。これまで説明してきたように、育児・介護休業法は、特に女性の権利を守ることを念頭に置いています。女性力活用を真剣に考える優秀な経営者は、当然のことではありますが、法律を順守した制度を設け、女性社員が安心して働ける就業環境をつくろうと考えていることでしょう。

しかし法律、特に育児・介護休業法の内容を順守し、最大限に女性の権利を守ろうとすると、それがむしろ「もっと働きたい」「さらに昇進したい」と考える女性のキャリアパスを阻害してしまう可能性があるというジレンマが出てきます。それは「パパ・ママ育休プラス」の改正点からも分かるように、男性社員にも起こりうるジレンマです。

つまり「法律に明記されている労働者の権利を最大限に行使した社員は、必然的に他の(妊娠・出産・育児などをしていない)社員よりも、職場を離れている期間が多い」ということになります。

たとえ妊娠や育児に理解のある経営者や上司が彼らを優遇しようとしても、過去の実績や貢献度を考えると、どうしても休業日数が多い社員は出世や評価が相対的に低くなることは否めません。

これは育児休業を取らずに働いている社員の目やモチベーションを維持するためには仕方のないことであり、かつ公平な評価法だと思います。一方でこれによって「法律に当然に規定されている権利を行使したことによって将来的な成功ができなくなるなら、権利を行使しないで働いた方がいい」というつらい結論に達する社員も数多く生まれると考えられます。

「労働者を守るための法律が、かえって労働者の長期的な成功を奪う」というジレンマがあるため、今改正では「労働者が請求すれば」「労働者が申し出ることにより」といった、労働者の判断・意思を尊重する前提が盛り込まれたと考えられます。

経営者としては法律を順守することはもちろんですが、それをただ厳格に守るだけでは、全体として歪(いびつ)な制度になる恐れがあります。法律を踏まえた適正な制度をつくる際は、妊娠や出産をした労働者の権利を守りつつも、そうではない労働者の権利や気持ちを考えた、バランスのいい評価制度や企業風土も考慮するようにしてください。

これまで説明してきた3つの法律は頻繁な改正を繰り返し、ようやく女性労働者の権利を守れるだけの最低限の法整備が整ったと考えられます。

しかし、これまで繰り返し説明した「男尊女卑意識の浸透」「無知・無理解・無関心による制度の周知徹底の不備」「法の順守と評価制度のバランスとジレンマ」といったさまざまな問題が、今でも女性のみならず、全社員の活動や思考を縛り付けています。

各法律は、最新版の改正法を見る限り、その実効性も含めてかなりの水準に達してきています。しかし頻繁で急激な改正のせいか、法整備の速度に追い付けていない、もしくは追い付くつもりがない企業も少なくありません。

これら法と実態との乖離(かいり)は、前述の「女性社員の声なき不満」として蓄積し、いずれは「職務に対するモチベーション低下」「生産性の低下」「メンタルヘルス不全の頻発」「それらによる就業環境・社内の雰囲気の悪化」といった負のスパイラルをつくり出していく可能性は非常に高いと考えられます。

そうなってしまっては、もはや女性力活用による企業の成長など夢のまた夢。経営者は「(企業内の雰囲気や業績が)これ以上悪くならないようにするため」に奔走せざるを得なくなります。そんなことにならないように、経営者自らが早い段階から法やマタハラ、あるいは女性社員の不満といった情報を正しく理解し、社員に周知し、その上でバランスの取れた制度構築に手を付けるべきです。

不満を持つ女性社員の中には「制度そのものの拡充」ではなく、「女性社員の権利を守り、いたわろうとする男性社員の心がけ」を求めている人も決して少なくありません。それがどんなことを意味しているかはすでにお分かりのことと思います。

これらの要素をすべて満たした制度をつくるのは大変なことではありますが、それを乗り越えた企業だけが、「エクセレント・カンパニー」として女性力を有効に活用できるのです。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】

経営者のための女性力活用塾