オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

女性力活用を阻害する要因は、過去の慣習にとらわれた男性優位文化や男尊女卑の意識以外にもさまざまなものがあります。今回はその中でも比較的新しく、また女性の心身に非常に深刻な問題を引き起こす「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」について説明します。

女性力活用を阻害する要因は、過去の慣習にとらわれた男性優位文化や男尊女卑の意識以外にもさまざまなものがあります。今回はその中でも比較的新しく、また女性の心身に非常に深刻な問題を引き起こす「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」について説明します。

マタニティー・ハラスメントとは、職場や会社内において妊娠・出産を理由として不当な扱いを受けたり、暴言を吐かれたりといった「妊娠・出産に関する職務的・精神的・肉体的なハラスメント」のことを指します。マタハラは、従来存在していた「セクシャル・ハラスメント(セクハラ)」「パワー・ハラスメント(パワハラ)」と並び、「職場の三大ハラスメント」と呼ばれており、近年その被害は急激に増加しています。

後述する「働く女性によるマタハラに関する意識調査」によれば、過去マタハラ被害に遭った女性の割合は25.6%でした。これはセクハラの17%を大きく上回る数値であり、働く女性の心身を大きく傷つける非常事態になっています。しかしマタハラの認知度はまだ低く、セクハラやパワハラに比べて法的整備が未熟な現在では、社会レベルでも個人レベルでもそれほど大きな問題として扱われていません。

前述の被害者の割合と後述する被害者データを見比べると、「潜在的な被害者および加害者」は他のハラスメントに比べて格段に多いものと考えられます。セクハラ対策に力を入れている企業は多いとは思いますが、マタハラはまだそれほど認知されていないため、当然その対策に本腰を入れる企業も多くはありません。

セクハラのように、社会問題として大きく取り上げられてから対策に乗り出したのでは遅過ぎます。女性活用を本気で考えている企業ならばこそ、後手後手の対策に苦しむ前に、今こそマタハラ対策に力を入れるべきだと考えます。

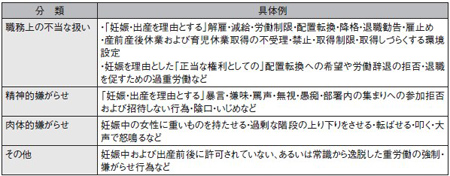

なお、「アルコール・ハラスメント(アルハラ)」も含めると、マタハラは4つ目のハラスメントということになりますが、アルハラは主に学生への注意喚起という意味合いが強いため、ここではアルハラは除外してあります。マタハラの具体例を以下の表にまとめました。

マタハラは比較的新しい概念のため、セクハラやパワハラのような明確な定義はまだありません。しかし、現在マタハラとして考えられている行為のほとんどは「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」に違反しており、今後認知度が高まるにつれて訴訟問題や人権問題になる可能性は高いでしょう。

また、上司や同僚から上記のような行為を続けられたことにより、「流産」「死産」「母体異常」「先天性異常を持つ子の出産」「神経症や精神系疾患の発症」といった明確な悪影響が出た場合は、個人間での訴訟問題になることはもちろん、会社全体のイメージや業績を大きく左右する大問題に発展することも考えられます。そうならないためにも、経営者には、いまだ認知度・定着度の低い「マタハラ」への理解を深め、早いうちに全社的な知識の周知や対応策の準備などに取り掛かってほしいものです。

ただしそこで勘違いしてはいけないのは、「“会社を守るため”にマタハラ対策をする」ではなく、あくまで「“社員たる女性の権利や生命を守るため”にマタハラ対策をする」ということです。経営者がこの前提を履き違えている限り、何をしても大した成果はありませんし、そのような意識を持った経営者には誰も付いてはいきません。その点だけは常に肝に銘じておいてください。

前々項で説明した「女性の権利保全・地位向上に関する法的環境整備の歩み」を思い出してください。

1947年に「労働基準法」が施行されて以来、1986年には男女雇用機会均等法の前身である「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」の施行、1992年には「育児休業等に関する法律(育児休業法)」の施行、1999年には「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」の改正法が施行されるなど、矢継ぎ早に女性を取り巻く環境整備が進んできました。

法的な面では、権利上の男女の差や女性のみに課せられた規制などはかなり縮小され、同時に女性の心身を考慮した重労働についても女性保護の観点による規定が数多く設けられました。「男女雇用機会均等法」が成立してから約30年、女性を取り巻く環境は劇的に変化したと言っていいでしょう。

にもかかわらず、当の女性労働者が感じる不満や恐怖は減るどころか、むしろ増えてさえいます。その理由は前述の「男性優位文化の歴史的な流れ」で説明した通りですが、これほどまでに日本が「男女差別意識」にとらわれ続けている大きな理由は、歴史的な問題のみならず、「加害者側が、被害者の実態や自身の行為および言動に対し無意識・無知・無興味である」という点にあると考えられます。

そこで、将来的に大きな社会問題になりそうなマタハラについて、現在の状況を知ってほしいと思います。

「日本労働組合総連合会(連合)」はマタハラに苦しむ女性が増加傾向にあることを踏まえ、2013年5月「働く女性のための労働相談」を実施し、その前段階として、働く女性を対象にした「マタハラに関する意識調査」を行いました。さらに2014年、2015年も同様の調査を行っています。調査対象は在職中の20代~40代の女性です。

調査結果の中で非常に印象的なのは「マタハラ」という言葉の認知度が急上昇したことです。マタハラという言葉を知っている比率は、2013年では6.1%に過ぎませんでしたが、翌2014年は62.3%に急上昇し、2015年には93.6%に達しています。この結果は、働く女性がこれまでいかにこの問題に直面してきたのを示していると思います。

しかしこれだけ言葉の認知度が上がる一方で、マタハラの被害が依然として高い水準にあるということが深刻な問題です。2013年時の調査では、「マタハラにあったことはない」という回答は74.4%でしたが、2015年調査でも71.4%とほとんど変化は見られません。

この調査結果は、日本が女性活用面で発展途上であり、女性が本当に自分の望んだ通りの人生を送れていないことを如実に表しています。社会的な環境整備のわりに、企業の環境整備が進んでいないことも同時に見て取れます。

こういった女性に関する社内の現状に目を向けず、ただ外側のビジネス環境や体面を見てグローバル化や企業の成長を叫ぶことは、ある意味二律背反的な、非常に非合理な所業であると考えられます。このような日本企業の姿は、海外企業にとってみれば非常に滑稽に見えるのではないでしょうか?

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】

経営者のための女性力活用塾