ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

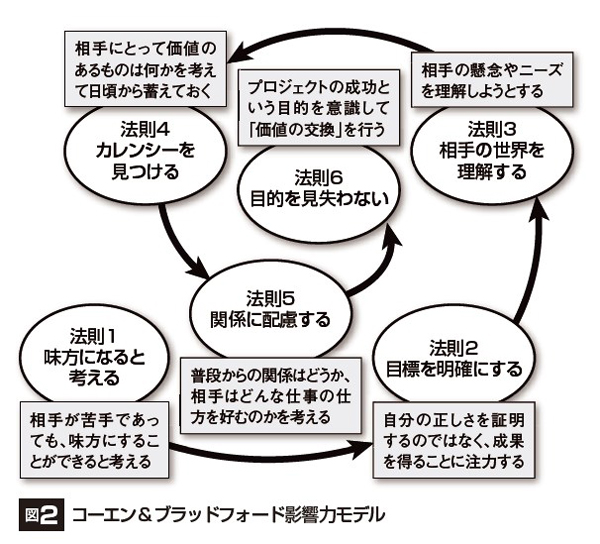

コーエン氏とブラッドフォード氏は、価値の交換を成立させるために心得るべき6つの法則を提示しています(図2)。以下、個別に解説します。

価値の交換を成立させるために心得るべき6つの法則を示したモデル。「影響力の法則」(アラン・R・コーエン/デビッド・L・ブラッドフォード著、税務経理協会)から引用し、説明を加えた

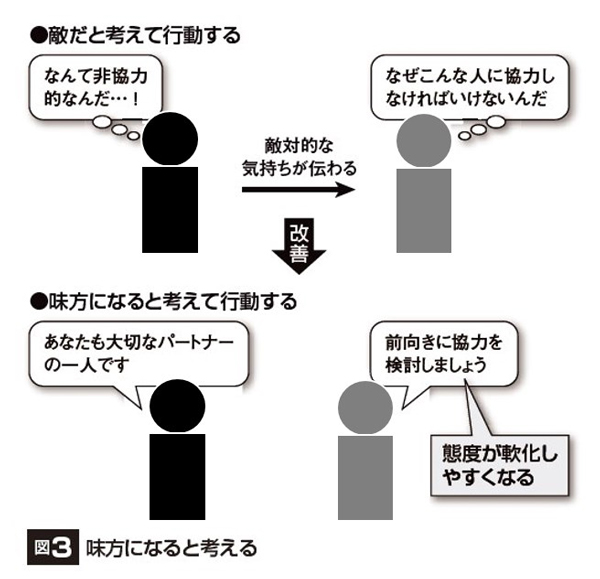

相手を「敵」だと考えて行動すると、おのずとその気持ちが伝わり、相手の態度をさらに硬化させることになる

法則1:味方になると考える

相手が非協力的だと、どうしても相手を「敵」だと見なしてしまいがちです(図3)。しかし、プロジェクトを成功に導くには、すべてのステークホルダーの協力が必要です。相手がどんな人物であっても、プロジェクトの成功という共通の目的を達成するための「パートナー」だと考えるべきです。「同じ目的を共有する仲間であれば必ず味方にできる」と考えることが、影響力を発揮する出発点となります。

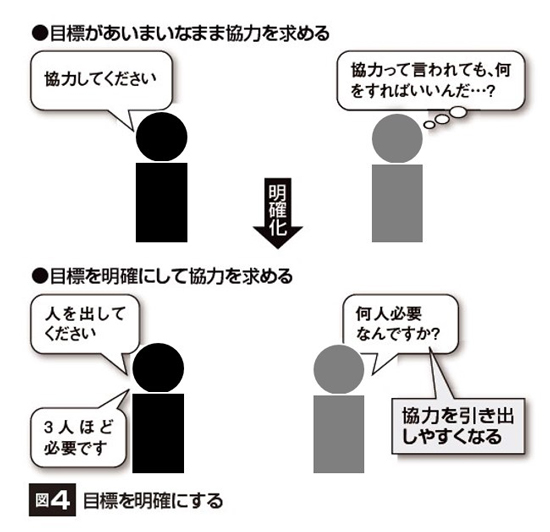

法則2:目標を明確にする

相手から協力を引き出したいにもかかわらず、どんな協力をしてほしいのかがあいまいなときがあります。これでは相手も協力のしようがありません(図4)。例えば、プロジェクトが遅れているとき、「人を貸してほしいのか」「納期を調整してほしいのか」など、具体的な目標がなければ、人は動きようがないでしょう。人を動かすためには、「自分が何をしてほしいのか」を明確にしておく必要があります。

相手の協力を引き出せないのは、何をしてほしいかあいまいなことが原因かもしれない。目標を明確にすると協力を引き出しやすくなる

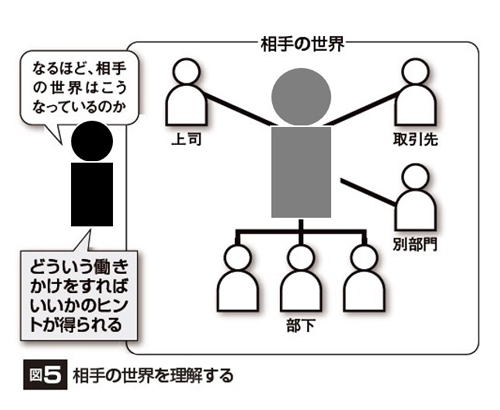

法則3:相手の世界を理解する

立場が異なると、相手の「心配事」が見えなくなることがよくあります。例えば、別のプロジェクトからヘルプ人員を一時的に借りる交渉をするケースを考えます。このとき、相手の反応が芳しくなければ「こっちは困っているのに、協力してくれたっていいじゃないか」などと相手を否定的に見てしまいそうになります。しかし、相手は自分が思ってもいない心配をしているのかもしれません。「一時的にヘルプに出すのはいいが、そのまま返ってこなかったらどうしよう」と思っているかもしれないのです。必要なことは、相手には相手の世界があることを理解することです(図5)。その上で「相手の懸念は何か」「相手はどのような状況にあるか」を考えて、最も良い働きかけ方をする必要があります。

法則4:カレンシーを見つける

相手には相手の世界があり、期待されていることも大切なことも異なるということを理解する

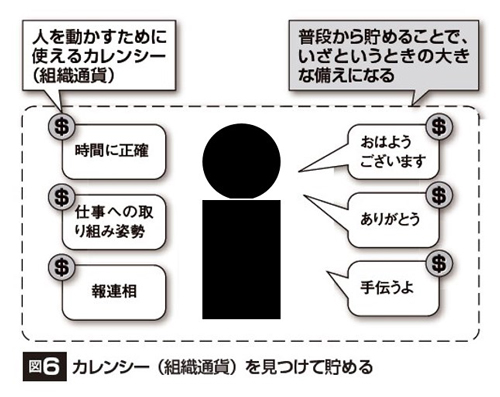

普段の仕事ぶり、時間を守ること、あいさつ、報連相など、カレンシーをためることを常に意識して行動する

人を動かすということの本質は、相手が価値を置くものと、自分がしてほしいことを交換することであると説明しました。この「相手が価値を置くもの」をコーエン氏とブラッドフォード氏は「カレンシー(組織通貨)」と呼んでいます。普段の仕事ぶり、時間を守ること、あいさつ、報連相など、さまざまなものや行動がカレンシーとなります。

カレンシーを普段から意識してためる努力をすることで、いざというときに価値の交換をしやすくなります(図6)。例えば、上司がプロジェクトの状況把握を重視しているなら、報連相の頻度を上げたり、チームの朝礼に参加してもらったりすることで、カレンシーをためられます。

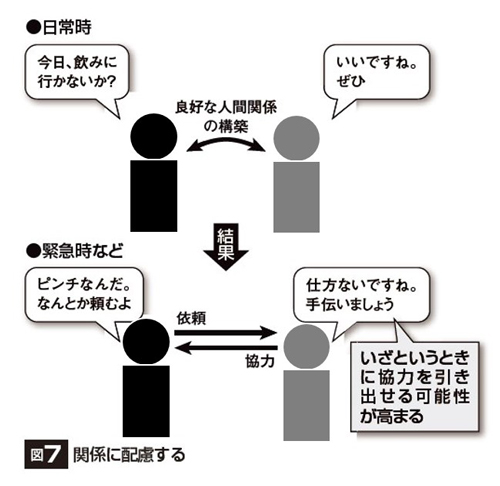

法則5:関係に配慮する

価値の交換の前提として人間関係があることを説明しました。これはつまり、いざ何か頼み事をしたくなってから動くのでは間に合わないということです。このため、現場リーダーはただ業務をこなせればいいのではなく、先を見据えて常に周りとの人間関係を構築する努力が必要になります(図7)。筆者の知る限り、できる現場リーダーは飲み会への参加率が高い傾向がありますが、これは関係を構築する場として飲み会が有効であることをよく知っているからでしょう。

また、普段の仕事ぶりから、相手の好むスタイルを知っておくことも重要です。同じ依頼をするのでも、細かい経緯まで知らないと気が済まない人、結論だけ教えてくれという人などさまざまです。

いざというときに協力を引き出せるように、普段から良好な人間関係を築いておく

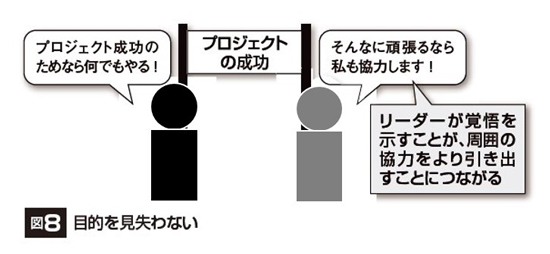

「自分のためではなく、プロジェクト成功のため」という一貫した姿勢が協力を引き出すことにつながる

法則6:目的を見失わない

ここまでの5つの法則を守れば、価値の交換の準備は整ったことになります。あとは、目的を見失わずに相手に働きかけるだけです(図8)。目的とはもちろん「プロジェクトを成功させること」です。

実際にプロジェクトを進めるに当たっては、思い通りにいかないことのほうが多いでしょう。協力を得ようとしても期待した反応がなかったり、否定的な反応が返ってきたりします。

そんなときこそ現場リーダーとしての器量が試されます。「プロジェクトを成功させるためなら何でもやる」という覚悟を決めて、人間関係を構築し、価値の交換を意識すれば、周囲の協力を引き出しやすくなります。

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座