DDoS(ディードス)攻撃とは?事例や対策をわかりやすく解説

DDos(ディードス)攻撃とは、大量のデータを送り込むことでネットワークを麻痺させ、システムを一時的に停止させるサイバー攻撃手法のことです。

国内では2024年の年末から大手航空会社や大手銀行、大手通信会社などの大手企業にサイバー攻撃の影響が広がっており、2025年2月4日、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が各事業者に注意を呼びかけています。被害を受けないためにも、企業はDDos攻撃に対し、迅速に対策しなければなりません。

本記事では、DDos攻撃の仕組みから攻撃者の目的、被害リスク、具体的な攻撃種類、事例、対策まで、わかりやすく解説します。

「企業のセキュリティ体制について、お気軽にご相談ください」

巧妙化しているサイバー攻撃に、不安を抱えていませんか?

- オフィス状況に最適な対策を導入したい

- インシデント発生時、専門部署にサポートしてほしい

- ICT環境の整備をまとめてお任せしたい

多層防御を実現するツール・デバイスで、不測の事態を未然に予防。万が一の場合にも、NTT西日本の専門部署が迅速にサポートいたします。

- 本サービスはセキュリティに対する全ての脅威への対応を保証するものではありません。

1.DDoS攻撃とは

DDoS(Distributed Denial of Service:分散型サービス妨害)攻撃とは、サーバーやシステムに対して、一度に大量のデータを送り込むことでネットワークを麻痺させ、システムを一時的に停止させるサイバー攻撃手法です。読み方は「ディードス」です。

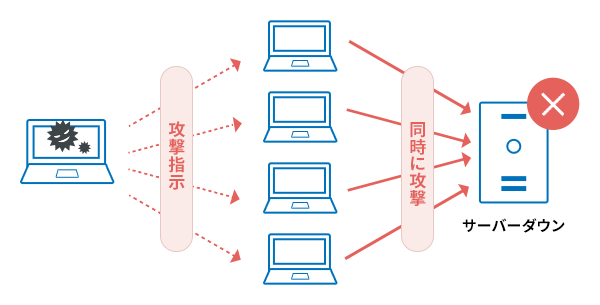

攻撃者は、マルウェアなどで乗っ取った複数のデバイスを使用して同時に攻撃を仕掛け、企業のサービスやシステムを停止に追い込みます。

DDoS攻撃の仕組み

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)によると、近年のDDoS攻撃は、IoT端末を攻撃者の支配下に置く「IoTボットネット」が主流となっています。具体的な攻撃の仕組みは、以下のとおりです。

- 攻撃者が世界各地のパソコンやルーター、監視カメラなどのIoT機器をウイルス感染や脆弱性を悪用して乗っ取る

- 乗っ取られた機器群は「ボットネット」と呼ばれるネットワークを形成し、攻撃者の遠隔操作で一斉に動作可能な状態となる

- 攻撃者の指示により、ボットネットを構成する機器から、標的となるWebサイトやシステムに対して大量のアクセスを行う

その結果、企業などのWebサイトが閲覧できなくなる、基盤システムがダウンするなどの被害につながります。

トレンドマイクロ社の分析によると、2024年12月27日から2025年1月9日の期間で、国内46の企業や団体がIoTボットネットによる攻撃の標的となっていたことが判明しています。

この攻撃は、正常なアクセスと区別が難しいうえ、対策に専門知識や多くのリソースが必要です。そのため、対策が難しいとされています。

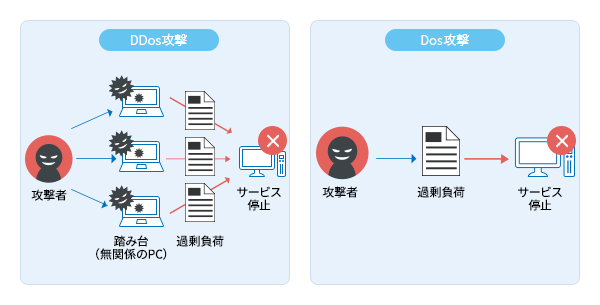

DoS攻撃との違い

DoS(ドス)攻撃は、DDoS攻撃と同様にサービスやシステムを利用不能にするための攻撃を行いますが、使用されるデバイス数が1台になります。

DDoS攻撃の場合は、多くが第三者のコンピューター類をボットに感染させ、攻撃者の指示で複数のコンピューター(ボット)が一斉に攻撃します。DoS攻撃より膨大なデータが送信されてくるため、攻撃の影響も大きくなりやすいでしょう。

| 比較項目 | DoS攻撃 | DDoS攻撃 |

|---|---|---|

| 攻撃元 | 1台 | 複数台(数百~数万台、もしくはそれ以上) |

| 攻撃規模 | 小~中規模 | 大規模 |

| 対策難易度 | 比較的容易 | 困難 |

| 攻撃の特定 | 比較的容易 | 困難 |

DoS攻撃は1台のコンピューターから行われるため、攻撃元のIPアドレスを特定してアクセスを制限すれば対処可能です。

一方、DDoS攻撃は不特定多数のコンピューターが使用されるため、対処が難しくなります。

近年のDDoS攻撃に見られる特徴

近年におけるDDoS攻撃の攻撃元となるIPアドレスは、約99%が海外に割り当てられています。約1%の国内IPアドレスには、警察が対策を実施しています。

通信量は、最大100Gbpsほどの増加が確認されているようです。

2.DDoS攻撃をする攻撃者の目的

DDoS攻撃者の目的は多岐にわたり、それぞれ異なる意図をもって攻撃を仕掛けてきます。攻撃の背景には、単なる嫌がらせから組織的な犯罪まで、さまざまな動機が存在します。

これらの目的は単独で、あるいは複数組み合わさって実行されることもあるでしょう。攻撃の背後にある動機を知ると、より効果的な対策検討に役立てられます。

嫌がらせ、迷惑行為

嫌がらせ、もしくは自己顕示欲を満たす目的で、DDoS攻撃を仕掛ける攻撃者がいます。この場合、金銭的要求など被害者に対して明確な要求を示さない、特定の政治的主張がないなどのケースもあるでしょう。

個人的な恨みによる報復や、特定のサービスやコンテンツへの反感表明などが背景にある場合もあります。

企業への損害、サービスの停止

競合相手に経済的な損害を与えるために、DDoS攻撃が行われる場合があります。

DDoS攻撃は、以下のように、企業に深刻な経済的損失をもたらします。

- サービス停止による直接的な売上損失

- 復旧に関わるコストの発生

- 顧客離れ、株価への影響など間接的な損失

特に、eコマース企業やオンラインサービス事業者にとって、サービス停止による損失は時間単位で増大していきます。

身代金要求(ランサムDDos攻撃)

ランサムDDoS攻撃は、攻撃者がDDoS攻撃を止めることと引き換えに金銭を要求するサイバー攻撃です。世界規模で被害が急増しており、中国や韓国の証券会社・銀行などの金融機関が標的になった事例もあります。

国内のFXサイトや仮想通貨サイトなどで、被害が確認されているようです。

政治的・軍事的動機

政治的、あるいは社会的動機をもつ攻撃者が、特定の政府機関や組織に対しDDoS攻撃を仕掛けるケースもあります。意図的な社会混乱を引き起こすための手段として使われるでしょう。

政治的・軍事的動機でDDoS攻撃が行われる場合の主な攻撃対象は、政党や政治家、政府機関、重要インフラ企業のWebサイトや選挙関連システムなどです。

3.DDoS攻撃により想定される被害リスク

DDoS攻撃を受けた場合、企業はサーバーダウンからデータ損失、金銭的損害まで、さまざまな被害リスクに見舞われる可能性があります。

具体的な被害リスクから、DDoS攻撃による被害が及ぼす影響の大きさを把握することが、この攻撃から身を守る第一歩です。

サーバーダウン

DDoS攻撃を受けると、Webサイトやオンラインサービスのサーバーが機能停止してしまう可能性があります(サーバーダウン)。

サーバーダウンが発生すると、企業のWebサイトが閲覧できなくなるだけでなく、メールの送受信ができない、社内システムが利用できないなどの事態も引き起こされます。

特に、オンラインショッピングサイトなどを運営している場合、サーバーダウンの被害は甚大です。ECサイトへのアクセスが遮断されるため、営業活動が停止し、売上の低下に直結します。

企業の信頼失墜

DDoS攻撃でサービス停止期間が長引けば長引くほど、企業に対する信頼の失墜は深刻化します。

特に、Webビジネスにおいては、信頼度の高さが売上に直結します。信頼低下による経済的損失は、想像以上に大きなものとなるでしょう。

また、DDoS攻撃を受けたという事実そのものが、顧客や取引先からの信用を失墜させる要因となります。

現代社会においてセキュリティ意識は高まりをみせており、一度でもサイバー攻撃の被害に遭うと、「セキュリティ対策が不十分な企業」というレッテルが貼られてしまう可能性があります。

一度失った信頼を取り戻すことは容易ではありません。長期的な視点で、企業イメージの回復に努める必要があります。

復旧費用の発生

DDoS攻撃を受けると、サーバーの復旧作業が必要となり、多大な費用が発生する可能性があります。具体的には、以下のような費用が発生するでしょう。

- 専門業者への依頼費用

- 機器の修理・交換費用

- セキュリティ対策費用

- 人件費

- 機会損失費用

また、サーバーの復旧作業には、人的・時間的リソースも割かれます。担当者は復旧作業に追われ、本来の業務に集中できなくなる可能性があります。

別サーバーに対するさらなるサイバー攻撃

サイバー攻撃に乗じて攻撃者によってボットウイルスを送り込まれ、自社がボットネットの一員となってしまうケースもあります。

気づかないうちに加担させられ、別の組織へのDDoS攻撃の踏み台にされてしまう危険性もあるでしょう。

4.DDoS攻撃の種類と手法

DDoS攻撃には、さまざまな種類と手法が存在します。主な種類は以下のとおりです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| TCP(SYN)フラッド攻撃 | TCPと呼ばれるプロトコル接続の開始時に使用されるSYNパケットを大量に送信し、サーバーのリソースを枯渇 |

| HTTPフラッド攻撃 | 大量のHTTPリクエスト(データ送信要求)を送信し、Webサーバーに過負荷を与える |

| UDPフラッド攻撃 | UDPと呼ばれるプロトコルのパケットを大量に送信し、ネットワークの帯域幅を消費 |

| ACKフラッド攻撃 | メッセージや一連のパケットの受信を確認するACKパケットを大量に送信し、サーバーに過負荷を与える |

| DNSフラッド攻撃 | 特定のWebサーバーを検索できるようにするための経路であるDNSサーバーに大量のクエリを送信し、DNSサービスを妨害 |

なかでも、近年では、TCP(SYN)フラッド攻撃やHTTPフラッド攻撃、UDPフラッド攻撃が確認されています。

DDoS攻撃の種類と手法を理解し、対策検討に役立てましょう。

TCP(SYN)フラッド攻撃

TCP(SYN)フラッド攻撃は、インターネット通信の基本となるTCPプロトコルの仕組みを悪用したDDoS攻撃です。

TCPとは、インターネットなどのネットワークで標準的に用いられるIP(インターネットプロトコル)のトランスポート層(インターネット層とアプリケーション層のデータ運搬に責任を負う層)におけるプロトコル(通信規約)の1つです。

通常、インターネット通信では、2台のデバイスで通信を行うために「ハンドシェイク」と呼ばれる手続きを行います。その基本の仕組みは以下のとおりです。

- 接続を開始するために相手側がSYNパケットをサーバーに送信

- サーバーは受信を確認するために、SYN / ACKパケットで応答

- 相手側はACKパケットを返し、サーバーからのパケットの受信を確認

- 一連のパケット送受信の完了により、TCP接続が開かれ、データ送受信が可能になる

TCP(SYN)フラッド攻撃では、攻撃者がハンドシェイクの最初のステップであるSYNパケットを大量に送りつけた後、ACKパケットを返しません。

サーバーは各接続リクエストの応答を受け取れるよう、ポートを開いており、新しいSYNパケットが到着するたびに、新しいオープンポート接続を一定期間、一時的に保ちます。

使用できるポートがすべて使用された結果、サーバーは正常に機能できなくなり、システムをダウンさせて、WebサイトやWebサービス停止につながります。

HTTPフラッド攻撃

HTTPフラッド攻撃は、Webサーバーに大量のHTTPリクエスト(データ送信要求)を送りつけることで、サーバーの処理能力を超過させ、サービスを停止に追い込むDDoS攻撃です。

HTTPは本来、Webページを読み込む、フォームコンテンツをインターネット経由で送信するなどのために使用されます。攻撃者はこれを悪用し、DDoS攻撃に利用します。

サーバーは通常のリクエストと攻撃リクエストを区別できないため、届いたHTTPリクエストをすべて処理しようとするでしょう。その結果、サーバーのリソースが枯渇し、正規のユーザーがアクセスできない、Webサイトがダウンするなどの被害が発生します。

UDPフラッド攻撃

UDPフラッド攻撃とは、ターゲットのWebサーバーに大量のUDPパケットを送信し、サーバーの処理能力を超過させてサービス停止に追い込むDDoS攻撃です。

プロトコルの一種であるUDPには、通信の信頼性を保証する仕組みがなく、攻撃者は偽装したIPアドレスから大量のパケットを簡単に送信できます。

攻撃元から直接攻撃する手法の他、DNSキャッシュサーバーの再帰的問い合わせ機能やNTPサーバーへの時刻問い合わせ機能を悪用してパケットを増幅させ、大量のDNSパケットを生成する手法もあります。

ACKフラッド攻撃

ACKフラッド攻撃は、標的サーバーに大量のACKパケットを送信して過負荷状態を作り出し、サービス停止に追い込むDDoS攻撃です。

ACKパケットとは、TCP通信においてデータの受信確認を知らせるパケットです。TCP(SYN)フラッド攻撃でも紹介した、インターネット上で接続される2つのデバイスでやり取りを始めるための「ハンドシェイク」の最後の通信になります。

ACKフラッド攻撃では、ジャンクデータを使用してACKパケットの処理にリソースを使わせ、ターゲットサーバーのスローダウンやクラッシュを引き起こし、他のユーザーへのサービスを妨害します。

DNSフラッド攻撃

DNS(ドメインネームシステム)とは、インターネット上でドメイン名とIPアドレスを変換するシステムです。DNSサーバーは、インターネットデバイスがインターネットコンテンツにアクセスできるよう、特定のWebサーバーを検索できるようにするための経路になります。

このDNSサーバーを標的にした攻撃が、DNSフラッド攻撃です。大量のDNSクエリをDNSサーバーに送りつけ、サーバー処理を過負荷状態にして、正規ユーザーがサービスを利用できない状態に陥れます。

標的となるDNSサーバーは、大量のクエリ処理に追われ、正当なトラフィックに応答するWebサイトやWebアプリケーションの機能を侵害する可能性があります。

5.DDos攻撃の被害事例

近年、オンラインゲームや大手通信会社などを標的とした、DDoS攻撃の被害が報告されています。これらの攻撃は、サービスの停止や遅延を引き起こし、ユーザーに多大な影響を与えました。

詳しい事例やその影響を確認しましょう。

ゲーム「X」

ゲーム「X」では、ランクマッチなどでDDoS攻撃を仕掛けるプレイヤーがいたとの事例が報告されています。

DDoS攻撃によりサーバーに極端な負荷がかかり、他プレイヤーに速度遅延が起きる、動いたとしても少し前に戻る、動きが不自然になるといった状況に陥り、通常通りのプレイができなくなりました。

攻撃者はスムーズに動けるため、動けない敵を攻撃して簡単にキルポイントを稼いでいたようです。

こうした問題への対策として、同ゲームではランク上位帯にDDoS保護機能が追加されました。

ゲーム「Y」

2025年2月、大手ゲーム会社よりゲーム「Y」へのDDoS攻撃によるネットワーク障害発生に関する発表がありました。

ゲーム「Y」を利用している顧客に、北米データセンターに配置されているワールドから切断される、ログインがしづらい、接続およびデータ送受信がしづらいなどの状況が観測されたそうです。

その後も、何度か同様の事象が発生しています。

これらの攻撃に対し、同企業では高度なトラフィックフィルタリングシステムの導入、攻撃元となるIPアドレスのブロック、サーバー負荷分散システムの強化などの対策が講じられました。

大手通信会社

2025年1月、大手通信会社はDDoS攻撃を受け複数のサービスでシステム障害が発生しました。

- 検索サービス全般

- ポータルページ

- ニュースサイト

- ショッピング検索機能 など

同企業はDDoS攻撃への対応を実施し、同日中にサービスは復旧しました。

6.企業ができるDDoS攻撃への対策方法

DDoS攻撃は、悪意のある攻撃であり、企業活動に深刻な影響を与える可能性があります。この攻撃から身を守るためには、事前の対策が重要です。

対策すべきポイントは、DDoS攻撃への加担を予防するためのルーターの乗っ取り防止対策(ボットネット対策)と、DDoS攻撃の被害緩和です。具体的な対策方法を理解し、自社システムへの実装を検討しましょう。

IPアドレス制限

アクセスを許可するIPアドレスを限定すると、それ以外の不正なIPアドレスからのアクセスを遮断できます。この方法は、社内ネットワークなど、アクセス元のIPアドレスが特定できる場合に役立ちます。

また、オープン・リゾルバ対策も有効です。オープン・リゾルバとは、DNSの不特定多数からの問い合わせを許可しているサーバーやネットワーク機器で、DDoS攻撃の踏み台として悪用されることがあります。

自社で管理しているDNSサーバーがオープン・リゾルバになっていないか確認し、外部の不特定のIPアドレスからの再帰的な問い合わせを許可しないように設定するとよいでしょう。

CDNの活用

CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)は、Webコンテンツを効率良くユーザーに配信するためのネットワークです。キャッシュサーバー(代理サーバー)が、元のサーバーに代わってコンテンツを配信する仕組みをもちます。

CDNは、DDoS攻撃対策としても有効な手段として知られています。

- 大量のアクセスを複数のサーバーに分散させることで単一サーバーへの過負荷を軽減し、サーバーダウンのリスクを低減

- CDNサーバーによる攻撃トラフィックの吸収で、元のサーバーへの影響を抑えやすい

- IPアドレスを隠せるため、攻撃者によるサーバー特定が困難になる

CDNサービスは、Webサイトのパフォーマンス向上にも寄与します。コンテンツがエンドユーザーに近いサーバーから配信されるため、表示速度が向上し、ユーザーエクスペリエンスの改善につながります。

海外に割り当てられたIPアドレスからの通信遮断

DDoS攻撃は、多くがボットに感染したデバイスからの攻撃によって実施されるため、ボット感染端末が多い国やドメインからの通信を拒否すると、攻撃の影響を緩和できます。特に、国内のみからアクセスを受ける情報システムにおすすめの手段です。

正規の通信への影響も考慮しつつ、同一のIPアドレスからの閾値を超えた大量のリクエストを遮断する機能の利用も検討しましょう。

サーバー等における設定の見直し

DDoS攻撃への対策として、サーバーやネットワーク機器の設定を見直すことは重要です。適切な設定により、攻撃の影響を軽減しつつ、サービスの稼働能力を維持するのに役立ちます。

サーバー装置、端末および通信回線装置で以下の機能がある場合は、有効にしましょう。

- パケットフィルタリング機能(不正なパケットを遮断)

- 3ウェイ・ハンドシェイク時のタイムアウトの短縮(SYNフラッド攻撃への対策)

- 各種フラッド攻撃への防御(UDPフラッド攻撃などへの対策)

- アプリケーションゲートウェイ機能(Webアプリケーションへの攻撃を防御)

設定変更を行う際には、システムの安定稼働に影響を与えないよう注意が必要です。事前にテスト環境で検証し、問題がないことを確認してからの本番環境への適用が推奨されます。

セキュリティシステムの導入

DDoS攻撃からシステムを守るには、セキュリティシステムの導入もおすすめです。代表例は、以下のとおりです。

| システム | 特徴 |

|---|---|

| WAF(Webアプリケーションファイアウォール) | Webアプリケーションへの攻撃を検知・遮断するファイアウォール |

| IDS(不正侵入検知システム)/ IPS(不正侵入防御システム) | ネットワーク上の不正侵入を検知、通知、遮断するシステム |

| UTM(統合脅威管理システム) | ファイアウォール、IDS / IPS、アンチウイルス、VPNなどの機能を1つに集約した包括的なシステム |

WAFはWebアプリケーションへの通信やアクセスを監視し、不正なものがあれば検知、遮断します。受信データの内容を1つひとつ解析できるため、DDoS攻撃への対策の一助となるでしょう。

併用されることの多いIDS / IPSは、防御機能を有するIPSがDDoS対策としておすすめです。

DDoS攻撃の他、Webアプリケーションの脆弱性を悪用してデータベースを不正に操作するSQLインジェクションや、Webアプリケーションの脆弱性を利用して悪意のあるスクリプト(簡易プログラム)を埋め込むクロスサイト・スクリプティング攻撃(XSS)にも対応できます。

UTMはさまざまなセキュリティ機能を統合しており、その中にIDS / IPSも含まれます。DDoS攻撃をはじめとするさまざまなサイバー攻撃からシステムを守るのに役立つでしょう。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

7.DDos攻撃に関してよくある質問

近年、大手企業も被害を受けているDDoS攻撃について、よくある質問をまとめました。攻撃者の意図や攻撃を受けた後の想定被害について把握し、自社の対策検討に役立てましょう。

DDos攻撃の目的や狙いは何ですか?

DDoS攻撃を行う攻撃者の目的は、多岐にわたります。単なる嫌がらせ目的以外にも、競合相手に経済的な損害を与える、身代金を要求する、政治的・軍事的な意図などがあります。

DDos攻撃を受けたらどうなりますか?

サーバーダウンによる業務停止にともない、復旧費用が発生するでしょう。

別サーバーに対するさらなるサイバー攻撃に悪用されてしまう可能性もあり、迅速に対応できなければ企業の信頼も失墜しかねません。

8.まとめ

DDos(ディードス)攻撃とは、大量のデータを送り込むことでネットワークを麻痺させ、システムを一時的に停止させるサイバー攻撃手法です。近年では、IoT端末を攻撃者の支配下に置いて攻撃に使用する「IoTボットネット」によるものが多くなっています。

日本国内でも影響が広がっており、企業は迅速に対策を講じなければなりません。

DDoS攻撃への加担を予防するためのルーターの乗っ取り防止対策(ボットネット対策)および、DDoS攻撃の被害緩和等の対策を施すことが重要です。

- 掲載している情報は、記事執筆時点のものです

- 各会社名、各製品名およびサービス名などは、各社の商標または登録商標です

「企業のセキュリティ体制について、お気軽にご相談ください」

巧妙化しているサイバー攻撃に、不安を抱えていませんか?

- オフィス状況に最適な対策を導入したい

- インシデント発生時、専門部署にサポートしてほしい

- ICT環境の整備をまとめてお任せしたい

多層防御を実現するツール・デバイスで、不測の事態を未然に予防。万が一の場合にも、NTT西日本の専門部署が迅速にサポートいたします。

- 本サービスはセキュリティに対する全ての脅威への対応を保証するものではありません。