オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

従業員の健康を守る知識や規則を紹介する連載の第4回は、特殊健康診断についてです。高圧室内業務や潜水業務のように業務内容が健康を損なう恐れがあったり、鉛や有機溶剤のような有害物を取り扱ったりする業務に就く労働者に対しては、通常の労働者以上にその健康管理に配慮しなければなりません。

労働安全衛生法は、働く人の健康を損なう恐れのある業務のことを「有害な業務」という言葉で表現しているのですが、このような業務を行っている労働者については、特殊健康診断を行わなければならない旨を規定しています(図表1参照)。

■図表1 特殊健康診断(労働安全衛生法第66条第2項、第3項)

1.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

2.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

●事例1 特殊健康診断をする時間の賃金

先日A社に労働基準監督署の監督官が調査に来て、「特殊健康診断を時間外に行っているようだが、時間外に行うのであれば割増賃金を支払うように」という指導を受けました。A事業所は、定期健康診断も時間外に行っていて賃金を支払っていません。A事業所は、一般健康診断と特殊健康診断で賃金の扱いが違うことに納得できないでいます。

一般健康診断は、一般的な労働者の健康の確保を目的として事業者にその実施義務を課したものです。業務遂行との直接の関連において行われるものではありませんから、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものとされています。つまり、この時間について賃金を支払うも支払わないも会社の裁量となります(ただし、厚生労働省は、受診に要した時間の賃金を支払うほうが望ましいとしています)。

一方、特殊健康診断は、業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然実施しなければならない健康診断ですから、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要となります。つまり、特殊健康診断が時間外に行われた場合には、割増賃金の支払いが必要となります。

・有害業務従事中の特殊健康診断

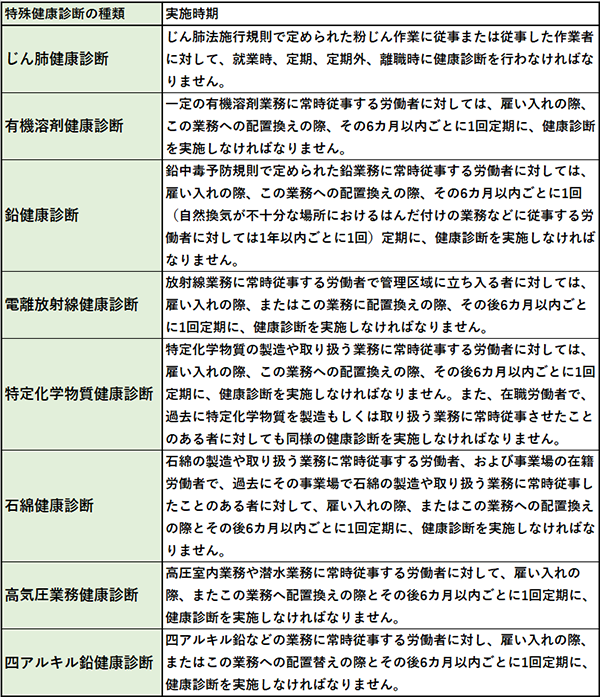

事業者は、健康を損なう恐れのある業務(労働安全衛生法のいう「有害な業務」)に従事する労働者に対し、雇い入れの際や、そのような業務への配置替えの際、その後定期に、医師による特別な項目についての健康診断を行わなければなりません。特殊健康診断を行わなければならない「有害業務」と実施時期については、図表2の通りです。

■図表2 特殊健康診断を行わなければならない「有害業務」と実施時期

・有害業務従事後の特殊健康診断

事業者は、ベンジジンとその塩、塩化ビニルなどの製造や取り扱う業務、石綿などの製造、その取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務などの有害な業務に従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、6カ月以内ごとに1回(一定のものについては1年以内ごとに1回)定期に、医師による特別の項目についての健康診断を実施しなければなりません。

・歯科医師による健康診断

事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他の歯やその支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、その業務への配置替えの際、その業務に就いた後6カ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。

●事例2 労働者の健康診断受診義務

B社の社員Cは、何にするにしても会社に対して反抗的で、健康診断も受診しないと言い張ります。このような労働者に対しても健康診断を行う義務があるのかどうか、B社は悩んでいます。

労働安全衛生法の規定により、労働者には、事業者が行う健康診断を受ける義務が課されています。つまり、健康診断を受けることは、労働者の権利ではなく義務です。会社は、これについてこの社員に指導する必要があります。

ただし、事業者の指定した医師や歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合であって、他の医師または歯科医師が行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではありません。

●事例3 健康診断の結果の記録

D社に労働基準監督署の監督官が調査に来た際、健康診断の記録を見せるように言われましたが、D社はこれを保管していませんでした。これに関して、労働基準監督署の指導を受けることとなりました。

事業者は、労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、原則として5年間保存しなければなりません。また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、歯科医師による健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

●事例4 健康診断の結果を受けての対応

E社は先日健康診断を行ったのですが、数人の労働者に異常の所見があることが分かりました。この結果に基づいて、何をすればいいのかよく分かっていません。

事業者は、労働安全衛生法の規定による健康診断の結果(健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、この労働者の健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3カ月以内に、医師または歯科医師の意見を聞かなければなりません。

また、これらの意見を勘案し、その必要があると認めるときは、この労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設、設備の設置や整備、これら意見の衛生委員会や安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。

事業者は、就業上の措置を決定するに当たり、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であるため、再検査や精密検査を行う必要のある労働者に対して、これら検査の受診を勧奨するとともに、意見を聞く医師や歯科医師にこの検査の結果を提出するよう働きかけることが適当であるとされています。

再検査や精密検査は、一律にその実施が義務付けられているものではありませんが、特殊健康診断については、事業者にその実施が義務付けられています。

・健康診断の結果の通知

事業者は、一般健康診断、特殊健康診断、臨時健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。

執筆=嘉瀬 陽介

1963年、秋田県生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2003年、横浜で社会保険労務士事務所を開業。2006年、特定社会保険労務士の附記を受ける。社会保険労務士の業務と並行して児童文学の執筆をしている。趣味はスポーツをすることとドラマを見ること。

【T】