オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

日ごろのコミュニケーションを積み重ねることで、部下は上司への信頼を、上司は部下への愛情を抱くようになります。「ほめて育てる」を成功させるためには、上司と部下双方がお互いへの尊敬の念や感謝の気持ちを持つことが大切だということをしっかり理解した上で、次のステップに進みましょう。

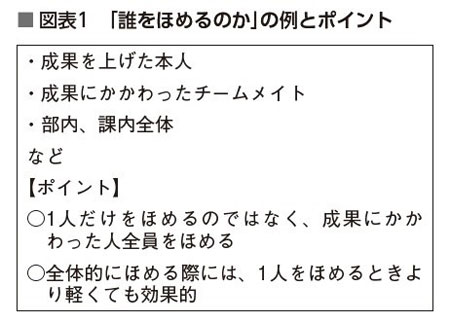

まずは「誰をほめるか」について説明します。本章では上司が部下をほめることが前提なので、ほめる対象は言うまでもなく部下本人です。しかし企業内で部下をほめる場合、忘れてはいけないことがあります。

会社で上司が部下をほめることになったときのことを考えてみてください。「特定の人物に自信をつけさせる」という場合を除けば、誰かをほめるときは、「部下がほめられるべきことをしたからほめる」というのが一般的です。

つまり、ほめる対象を厳密に言えば、ただの部下ではなく、「成果を上げた部下」となります。

ここで考えるべきポイントがもう1つあります。家庭や学校であれば、成果を上げた本人を心ゆくまでほめるだけで一定の効果が期待できます。なぜなら家庭や学校で誰かが上げた成果は、その人の努力のみで成し遂げたものであることが多いからです。

しかし、舞台が会社という共同体である以上、部下が上げた成果はその部下だけの手柄であることは、それほど多くはありません。もちろん部下Aの手腕や努力、弁舌や人柄があってこその成果なのは間違いありませんが、上司の根回しや教育、他部署との連携、チームメイトとの共同作業などが積み重なってこその成果であることを忘れてはいけません。

つまり企業で部下をほめるときには、「成果を上げた部下本人」以外に、成果を上げるために関わったすべての人が含まれています。具体的には「部下が所属しているプロジェクトチームのメンバー」「業務上連携・協力した他部署」「部内・課内の全社員」などさまざまなケースがありますが、実際にほめる場合には、これらの中から成果の度合いやほめる目的などを考慮しつつ、上司の判断で取捨選択するとよいでしょう。

ただし、成果に関連した複数の人をほめる際、部下Aに対するのと同じような思い入れを込めてほめる必要はありません。むしろ部下Aを大いにほめた後、軽く「今回の成果はチームのみなさんの努力の結実でもある。みなさん、ありがとう」と声をかけるだけでも大いに励みになります。「努力したら、その努力を見てくれる人がいる」。それだけで社員のモチベーションは上がります。またこうすることで部署内に「ほめやすい、ほめられやすい雰囲気」が生まれ、全体的に風通しの良い職場環境になる可能性も十分考えられます。

「特定の部下を育てることが目的なのに、他の人物もほめたほうがよいのか」という疑問や「成果を上げた部下以外をついでのようにほめたら、成果を上げた部下が感じる喜びや達成感が薄まってしまうのではないか」という疑問を持つ人がいるかもしれません。

ここでは、以下の具体例を用いて補足説明をしておきます。

営業部門に所属する部下Aが、ある日、大口の契約を取ってきました。ここでAの成長を期待している上司は「部下Aを大いにほめちぎる」という選択をしました。さて、この上司の選択は正しかったといえるでしょうか?

この例では部下Aは当然大喜びし、自信や達成感とともに大きく成長するきっかけを上司からもらいました。その意味では上司の判断は適切だったといえます。しかし、成果に間接的に関わった同チーム、同部署に所属する社員たちの努力に上司が目を向けなかったと受け取られる恐れがあります。すると、どういったことが起こるでしょうか。

特定の人物を成長させるためにほめちぎったことで、「あの成果は彼1人だけの手柄じゃないのに、上司(会社)はその手柄を彼1人のものと判断した」などとして、他の社員や部内全体の士気の低下や、不平不満の増大につながる可能性が出てきます。

また、そういった周囲の負の感情によって、ほめられた本人が気に病んだり、プレッシャーに感じたり、次から大きな成果を上げることにそれほど乗り気でなくなったりといったことも考えられます。つまりこの例での上司の選択は、部分としては正しくても、全体として見たら問題があります。

社員間の妬みや会社への諦めは、モチベーションマネジメントとしては最も避けるべきことの1つ。1人のために全体の士気を下げてしまうようでは本末転倒です。1人をほめる機会を使って、全体をも成長させることが上司のマネジメント能力の見せ所であると考え、全体のバランスを考えたほめ方ができるように心がけましょう(図表1参照)。

なお、人事や総務といった目に見える成果を上げにくい部門でも、特定の人物のみをほめちぎることは禁物です。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】