オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

ほめたときに、期待していた反応がなかった経験をした人もいるのではないでしょうか。

「ほめても無反応だった」「ほめたことで相手は喜んだが、成長につながっているという手応えがない」「言葉を選んできちんとほめたつもりなのに、うまく気持ちが伝わらなかった」など、ほめることが部下の成長につながっていると感じられないこともあります。

その原因はケース・バイ・ケースなので一概に断定することはできませんが、部下との関係づくりで最も大切なことをおろそかにしていた面はなかったでしょうか。

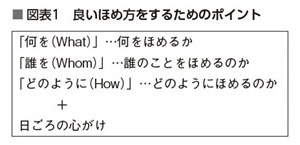

心からほめる場合とモチベーション・コントロールを目的としてほめる場合では、ほめる側の態度や表情に違いが現れます。特に後者の場合には、時として不自然さやぎこちなさが、言葉の端々や態度からにじみ出ることがあります。それくらいならまだよいのですが、「部下をほめて、育てる」つもりが、「部下をおだててその気にさせ、もっと長時間働かせる」といったものになってしまったら最悪です。これでは、結局は部下の反発を買うだけに終わってしまうでしょう。部下にきちんと伝わる良いほめ方をするためには、ぜひとも踏まえておきたいポイントがあります(図表1参照)。

ここに挙げたほめ方のポイントの中でも特に重要なのは、最後の「日ごろの心がけ」です。「何を」「誰を」「どのように」はもちろん大切ですが、それらは「日ごろの心がけという土台」に乗っているようなもの。土台がしっかりしていれば、冒頭に挙げたような失敗例は少なくなるはずです。ここでは「日ごろの心がけ」について詳しく説明します。

「日ごろの心がけ」とは、ほめる前に積み重ねておくべきことです。その重要な3つの要素は次の通りです。

「ほめて成長を促す」とは、言葉や態度で部下を喜ばせ、仕事への意欲を高めてもらうことです。金銭やモノなどの物的報酬は除き、誰かを喜ばせるための効果的、かつ単純な方法は「相手が喜ぶ言葉を適切に投げかける」こと。そして「相手が喜ぶ言葉」を知るための最短の方法は「相手と直接話す」ことです。日ごろからの会話の中で部下の話をよく聞き、時には質問を投げかけ、部下の回答を得る──。このなんでもない一連の行動を日々積み重ねていけば、自然と部下をほめる材料がたまっていくでしょう。

相手の個性や価値観を考慮せず、耳当たりのいい言葉で人を喜ばせることができるのでしょうか。当たり障りのない、通り一遍のほめ言葉でも多少はうれしいでしょうし、それで効果が出る可能性もあります。しかしそれは、「ほめて、育てる」の本筋ではありません。

部下がどういうことに興味や関心を持ち、どういう言葉を望んでいるのかは1人ひとり異なります。彼らの心に最も響くものがどこにあるかを知るには、日ごろから部下の言葉に耳を傾けるしかありません。部下1人ひとりの個性や長所を知ることが成功への第一歩です。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】