ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

昨今、注目を集めるテレワークを実現するには、複数のシステム方式があります。その中でも、テレワークにおけるセキュリティリスクを最小限に抑えることが期待できる方式として「リモートデスクトップ方式」が採用されるケースがあります。

今回は、テレワークにおけるリモートデスクトップ方式の概要から、メリット・デメリット、導入する際のチェックポイントを紹介します。

テレワークは時間や場所にとらわれない自由な働き方を目的とした施策ですが、その実現方法には複数のシステム方式があります。ここでは、テレワークを実現するシステム方式の種類と併せて、リモートデスクトップ方式の概要について見ていきましょう。

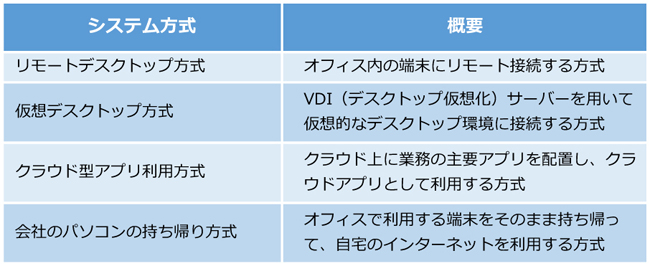

<テレワークを実現するシステム方式の種類>

テレワークはICT(情報通信技術)を用いて、オフィス外から業務を行う新しい働き方です。働く場所は自宅や営業先、移動中、サテライトオフィスなど、さまざまな場所が想定されますが、遠隔地から業務を行うためのシステム方式には、次に挙げるような種類が存在します。

それぞれのシステム方式にメリットとデメリットが存在し、企業の環境に合わせて選択するのが重要といえるでしょう。しかし、その中でもリモートデスクトップ方式は導入が容易であり、セキュリティの観点からも利用されることの多い方式となっています。

<リモートデスクトップ方式とは>

リモートデスクトップ方式は、オフィス外の端末からオフィス内の端末にリモートアクセスする方式です。手元のキーボードやマウスを使ってオフィス内の端末を操作します。

あくまでもオフィス内の端末をリモート操作しているだけなので、作業結果はオフィス内の端末に保存され、オフィス外の端末にはファイルなどを保存せずに利用できます。そのため、重要資料や機密資料などのファイルを外部に持ち出すことなく利用でき、セキュリティの観点からも安心して使える方式となっています。

テレワークを実現するためのシステム方式としては、大規模なシステム開発・改修が必要ないため、気軽にテレワークを導入するための方式の1つといえるでしょう。

リモートデスクトップ方式を採用する前に、同方式のメリット・デメリットについて把握しておきましょう。リモートデスクトップ方式にはさまざまなメリットがありますが、使用環境によってはデメリット部分が容認できないケースも考えられるからです。

それぞれの内容について、1つずつ見ていきましょう。

<リモートデスクトップ方式のメリット>

リモートデスクトップ方式を利用する際のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

・社内で実施していた作業を自然にテレワークでも利用できる

リモートデスクトップ方式の場合、遠隔地から社内の端末を操作することになります。そのため、従来の作業実施方法がそのまま遠隔地から行えます。データも社内の端末に保存され、出社後もそのまま作業できます。

・低コストで導入できる

リモートデスクトップとしての機能は新しいバージョンのWindowsには以前から備わっており、テレワークとして導入する際には、通信を暗号化するVPN装置を導入してリモートデスクトップ接続管理サーバーを用意することで実現できます。その他の方式と比べると、低コストで導入できる点はメリットといえるでしょう。

・マルチデバイスに対応している

リモートデスクトップ方式のほとんどは、接続元端末がWindowsでなくともAndroidやiOSなどのスマートフォンやタブレットから接続できます。多様な働き方を実現するためのテレワークとしては、マルチデバイス対応は非常に大きなメリットの1つです。

<リモートデスクトップ方式のデメリット>

反対にデメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

・インターネット環境によって操作性が左右される

リモートデスクトップ接続は、インターネット環境によって操作性が左右されてしまいます。例えば、自宅で非常に遅い回線を利用している場合、パソコンのスペックに関係なく非常に鈍い操作感になってしまうでしょう。

・社内端末の電源を入れっぱなしにする必要がある

リモートデスクトップ接続する際には、接続先の端末の電源がONになっている必要があります。そのため、社内端末を常時起動させておく必要があり、なんらかの要因で端末の電源が落ちると利用できなくなってしまう点はデメリットとなります。

・個別にOSのアップデート、端末の追加が必要

OSのセキュリティパッチ適用や、ソフトウエアのバージョンアップなどは端末ごとに行わなければなりません。また、リモートデスクトップの利用者の数だけ端末の追加が必要で、この点はデメリットとなります。

なお、仮想デスクトップ方式であれば管理者側で一括管理できるため、OSのアップデートや端末の追加(仮想デスクトップの追加)は容易に行えますが、リモートデスクトップ方式では個別に対応する必要があります。

リモートデスクトップはWindowsの標準機能としても存在していますが、同様の機能を提供する他の製品も多く登場しています。そのため、リモートデスクトップ方式を導入する際や製品を選定する際にチェックするべきポイントを見ていきましょう。

<導入のしやすさ>

リモートデスクトップ方式を導入する際、主に必要となるICT機器は「リモートデスクトップ接続管理サーバー」と「VPN装置」です。しかし、現在では特定のアプリをインストールするだけで、リモートデスクトップ方式を実現する製品も登場しています。

導入のコストや手間・時間を考慮し、企業の環境に合った導入しやすい製品を選択することが重要といえるでしょう。

<使い勝手の良さ>

リモートデスクトップ方式において、使い勝手を決定づけるものは「画面転送速度」と「マルチデバイス対応可否」といえます。リモートデスクトップ方式では、サーバーとなる社内端末のデスクトップ画像がクライアントとなる社外端末へ送られます。その際に画面転送速度が低いと、カクカクとした操作感になってしまい、使い勝手の悪さにつながるのです。

画面転送速度はFPS(Frame Per Second)で表され、1秒間に何枚の画像を転送するかの指標となります。FPSは高いほど滑らかな操作感を実現し、30FPSがその速さの目安となります。

また、マルチデバイス対応可否も使い勝手に大きく影響し、製品によって対応OS(Windows/Mac/Android/iOSなど)は異なります。複数のOSに対応していることで、さまざまなデバイスでリモートデスクトップ方式が利用可能です。製品を選定する際にはマルチデバイス対応可否も、使い勝手の良さとしての重要なポイントの1つになります。

<セキュリティ対策は万全か>

リモートデスクトップ方式では、サーバーとなる社内端末へはインターネットを経由して接続することになります。そのため、通信内容の傍受や情報漏えいなどのセキュリティリスクへの対策が必須であり、どのようなセキュリティ対策が施されているのかは、製品を選定する際の重要なポイントです。

通信内容が暗号化されている(SSL化)のは最低限の対策として欠かせません。その他にも、リモートデスクトップ接続した端末からのファイルのコピーを禁止する機能の有無や、クライアントとなる社外の端末を紛失した際の対策が採られているか、を確認しましょう。

リモートデスクトップ方式を採用するうえでは、社内端末・社外端末それぞれのセキュリティ対策と併せて、接続間のセキュリティ対策の確認をお勧めします。

テレワークを実現するシステム方式にはいくつか種類があります。その1つ「リモートデスクトップ方式」は、オフィス内の端末へリモートアクセスし、手元のキーボードやマウスで遠隔地から操作する方式です。

リモートデスクトップ方式のメリットとしては「低コストで導入できる」「社内で実施していた作業を自然にテレワークでも利用できる」などが挙げられます。しかし、「インターネット環境によって操作性が左右される」「社内端末の電源を入れっぱなしにする必要がある」デメリットも存在します。

導入する際のポイントとしては、「導入のしやすさ」「使い勝手の良さ」「セキュリティ対策は実施しているか」といった3つのポイントに注意し、企業の環境に合わせて製品の選定やリモートデスクトップ方式の導入を考えるとよいでしょう。

NTTグループでは、上記の3つのポイントを考慮したクラウド型リモートアクセスサービス「マジックコネクト」を提供しています。マジックコネクトはマルチデバイスに対応し、多要素認証を採用したセキュリティ対策や、USBキー1つでリモートアクセスが可能となる導入のしやすさを実現しました。

マジックコネクトならファイルやメールは会社においたまま、外出先から会社の端末画面を手元の端末に呼び出し、どこからでもマイデスク、マイオフィスを実現できます。

テレワークの導入でお困りの際は、ぜひリモートアクセスサービスをご検討ください。

※「MagicConnect(マジックコネクト)」は、セキュリティ脅威に対するリスクを低減させるものであり、脅威そのものを完全に取り除くものではありません

※「MagicConnect」は、NTTテクノロス(株)が運営するサービスです

※「BizひかりクラウドMagicConnect」は、エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト(株)が提供するサービスです

※NTT西日本は、本サービスの販売取次ぎを実施します

※「MagicConnect」は、NTTテクノロス(株)の登録商標です

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=太田 勇輔

ネットワークスペシャリスト、情報セキュリティスペシャリスト保有。インフラエンジニアとして、官公庁や銀行などのシステム更改をメインに10年従事した後、IT関連ライターとして活動中。プログラミング、ネットワーク、セキュリティなどの解説記事を中心に執筆している。

【M】

トレンドワードから効率化を読む