ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

自宅はWi-Fiの無線環境なのに、オフィスのパソコンはLANケーブルがつながったまま......。こんな状況の人はいないだろうか。ちょっとした人事異動で、パソコンの接続の変更に手間取る。会議スペースでパソコンを使おうとしても使えない。有線LANでパソコンをつないでいるオフィスでは、こんなストレスを感じがちだ。オフィスでも自宅と同じようにWi-Fi環境があったら仕事がやりやすくなるのに、と思うはずだ。

オフィスへのWi-Fi導入は、サービスを通信事業者が提供している。例えば、NTT西日本の「スマート光ビジネスWi-Fi」※1、NTT東日本の「ギガらくWi-Fi」、KDDIの「KDDI ビジネスセキュアWi-Fi」、NTTコミュニケーションズの「Arcstar Universal One クラウドWi-Fi」といったサービスだ。これらは、Wi-Fiによるオフィス無線LANの初期導入から運用・サポートまでを含めてワンストップで面倒を見てくれる。こうした企業向けのWi-Fiソリューションを利用することで、どのようなメリットがあるのだろうか。

※1 スマート光ビジネスWi-Fiの利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライト」もしくはコラボ光の契約・料金が必要

職場のWi-Fi化を後押しする企業向けのWi-Fiソリューションには、いくつかの共通した機能や特徴がある。NTT西日本のスマート光 ビジネスWi-Fiを例にして、サービスの内容を確認していこう。

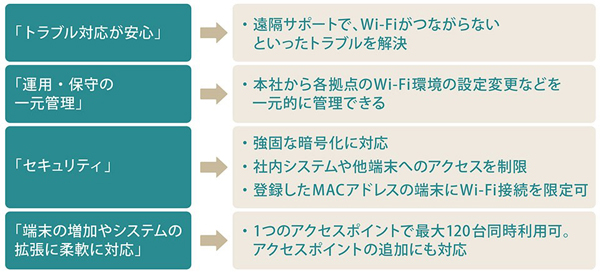

まず1つ目は「トラブル対応」だ。トラブルが発生したときに、速やかに解決に動く。例えばスマート光ビジネスWi-Fiの「遠隔サポート」サービスでは、Wi-Fiがつながらないといったトラブルを遠隔操作で解決する。Wi-Fiは、利用している複数のチャンネルが干渉するなどが原因で通信ができなくなる事態が発生する。こうした場合は、Wi-Fiアクセスポイントを再起動すると復旧するケースも多いが、遠隔サポートなら、現場に担当者が向かうことなくWi-Fiが復旧できる。

2つ目は「運用・保守の一元管理」。複数の拠点がある企業の場合、本社から各拠点のWi-Fi環境の設定変更などを一元的に管理できるようになる。「Wi-Fi設定サーバー」は、各拠点のWi-Fiアクセスポイントの設定を集中管理できる仕組みだ。Wi-Fiに接続する際に利用するSSID/パスワードの追加・変更や、接続可能な端末を制限するためのMAC認証の追加・変更、アクセスポイントの状態の確認といった機能を集中管理する。

3つ目は、「セキュリティ」。Wi-Fi環境をオフィスや店舗に導入したら、来客用としてもWi-Fiを使ったインターネット環境を提供できる。その場合、社員と同じネットワークを来客用に開放するのはリスクがある。それを防ぐのが、来客専用のWi-Fiインターネットを提供する機能だ。マルチSSIDでは、社員利用と来客用のネットワークを分ける機能を備える。この機能により安心して来客にWi-Fiインターネット環境を提供できる。

また、スマート光ビジネスWi-Fiは、月額利用型で設置台数や契約年数に応じた料金体系を採用している。一部の拠点やセクションから導入し、スモールスタートで効果を検証するといった段階的な導入にも便利だ。

こうしたサービスの長所は、端末の増加やシステムの拡張に柔軟に対応できるところだろう。スマート光ビジネスWi-Fiは、1つのアクセスポイントで最大120台※2までの端末を同時に利用できる。これを超えて拡張が必要な場合も、アクセスポイントの追加で対応が可能だ。

※2 技術規格仕様上の最大同時接続台数

【企業向けWi-Fiソリューションの利点(スマート光ビジネスWi-Fi)】

実はオフィスへのWi-Fi環境導入は徐々に増えつつあり、有線LANが故の非効率問題はかなり改善されてきている。100人以下の中小規模の企業でも、Wi-FiルーターやモバイルWi-Fiルーターを導入している割合は増加中だという。しかしこのようなオフィスWi-Fi化の進展は、新たな問題を生み出している。オフィスのWi-Fi化は機器を導入すれば終わりというわけにはいかないからだ。

企業でWi-Fiを導入した際に、一番の問題になるのはトラブル対応だ。Wi-Fiは無線で接続するために、トラブルの原因や解決策が見つけにくくなることがある。Wi-Fiが何らかの原因で、うまくつながらなくなってしまったときに、誰が責任をもって解決に当たるのか。企業の中には、システム専任者を置く余裕がないところもあるはずだ。

トラブルが解決できなければ、業務が滞ってしまう。トラブル対策は必要不可欠だ。さらに、個別端末の設定変更などの管理、システム拡張への対応、セキュリティ対策の強化など、オフィスのWi-Fiは導入後の運用面で手間がかかることも認識しておくべきだろう。

システムの専任担当を置くのが難しい場合、社員の中でITに詳しい人が本来の仕事とは別に担当することになる。本社ならともかく、離れた拠点でWi-Fiにトラブルが発生したときは大変だ。その拠点にITに詳しい人がいなければ、本社のITに詳しい人材が、本業を休んで出向かなければならない状況も考えられる。中小規模の企業がWi-Fiを活用する上で、トラブル対応の人材不足は大きなネックになる。

セキュリティ対策も、企業でWi-Fiを運用する際には重視しなければならない。業務で利用している社内ネットワークだけに、アクセス権限の管理などには注意したい。実際に、接続可能な端末を個別に指定したり、ユーザー認証を採り入れたりすることはもはや必須だ。ただ、これによってセキュリティレベルは向上するが、接続する端末の追加や変更の管理などの手間は増える。初期導入から運用・サポートまでを含め、ワンストップで面倒を見てくれるサービスを活用すべきだろう。

オフィスや店舗だけでなく、学校や塾などの教育現場、病院などの医療機関でもWi-Fiの導入は進む。手軽に導入でき、利便性の高いネットワークインフラを整備できる企業向けWi-Fiソリューションは、業種や規模にかかわりなく検討の価値があるサービスといえる。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=岩元 直久

【M】

Wi-Fiのビジネス活用術