ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

連載第2回で、ゆとり世代の大きな特徴である「学力の低下」と、絶対評価が生んだ「努力を認めてもらいたがる価値観」について見てきました。今回は、もう一つ、彼らの価値観を育てた環境について詳しく見ていきます。

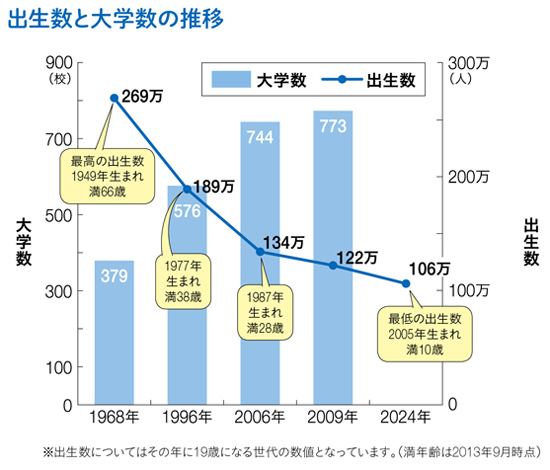

2015年7月現在で29~36歳の世代はすでに「少子化世代」になります。この少子化によって何が変わったのでしょうか?そう、大学の受験競争がなくなったのです。上司世代の方々が経験した「受験戦争」は、もはや歴史上の言葉に過ぎません。今は「大学全入時代」なのです。

少子化によって子供の数が減っていく一方で、大学の数は増加を続けました。その結果、2007年頃から、大学への入学希望者数が入学定員総数を下回るようになりました。女子大学や男子校がなくなるなどの現象も起きました。実際には、1979年生まれくらいから少子化による大学全入世代となり、それが定着した後に来たのが、ゆとり世代なのです。

現在、中間管理職層を占める団塊ジュニア世代の頃までの大学は「入るのが難しく、卒業するのはたやすい」と言われていました。しかしその次の世代からは大学入学者の比率自体が、一般入試5割、推薦入試4割、AO入試1割というように変わってきて、大学は「入るのが簡単で、卒業するのもたやすい」存在になってしまったのです。

推薦入試4割、AO入試1割ということは、極端な話として、学力の競争を経て大学に入っている人は半分しかいないということです。2012年度にもなると、私立4年制学の定員割れ率は4割、短大の定員割れ率は7割です(日本私立学校振興・共済事業団資料より)。大学も商売ですから、定員を割れているような状態では経営が苦しくなります。東京六大学のような、比較的高い学力が要求されるところはいざしらず、入試の点数が低くても入れるような大学が増えているのは間違いありません。

例えば、ある大学が付属短大を持っているとします。入学希望者が定員を下回っていますので、当然、全員合格です。そして、この4年制大学自体も定員割れしていますので、系列の短大の学生を、卒業時に4年制大学に編入させるのです。こういうことが現実に起きています。偏差値の比較的低い大学には、実質的に誰でも入れる状況になっているのです。

「大学は受験競争を経て入るもの」という常識を持った上司世代は、「この大学の卒業生だから、このくらいはできるだろう」という漠然とした期待を新入社員に持ちます。ところが、現実の大学のレベルは急落しており、この期待と現実のギャップが、企業のいたるところで起きているのです。

ちなみに、企業の採用試験の最終ジャッジ者(経営者や役員)は50代〜60代がほとんどです。仮に最終ジャッジ者の平均を60代とした場合、その世代の大学進学率は8.2%(約12人に1人)です。一方、現在の大学生の大学進学率は50.2%(約2人に1人)で、それぞれの世代における大学の価値観にもギャップが生じています。

さらに、私立大学が増えすぎた結果、学生を確保するために受験科目がだんだん少なくなってきています。こうして、ゆとり世代の前の「少子化世代」から大学生の学力レベル低下が始まり、そこでできた下地にゆとり教育がかぶさり、学力低下にいっそう拍車をかけていったのです。

大学生の学力レベルの低下を危惧した文部科学省は、様々な大学に多額の予算を投入して「キャリア支援」「キャリアデザイン」などと銘打った形の教育を始めました。何を教えているのでしょうか?そこでは、本来なら高校までに学んでおくべき、基本的な学習科目を教えています。基本的な読み書きや作文、数学ではなく小学生レベルの算数など、「大学生がまさか!」といった内容ばかりです。

ゆとり教育を推進してきた以上、その結果としての学力低下を認めるわけにはいかないのです。まかりまちがっても、「ゆとり教育は失敗」と認めるわけにはいかなかったのです。 しかし、そのまま放置していれば、大学生の学力がさらに下がってしまうことは、彼らも分かっていました。そこで、こっそりと大学生の基礎学力のアップを図り、帳尻を少し合わせようとしているのです。

執筆=柘植 智幸(じんざい社)

1977年大阪生まれ。専門学校卒業後、自分の就職活動の失敗などから、大学での就職支援、企業での人財育成事業に取り組む。就職ガイダンス、企業研修、コンサルテーションを実施。組織活性化のコンサルティングや社員教育において、新しい視点・発想を取り入れ、人を様々な人財に変化させる手法を開発し、教育のニューリーダーとして注目を集めている。さらに、シンクタンクなどでの講演実績も多数あり、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、経済界、日経ベンチャーなど多数のメディアにも掲載される。

【T】

“ゆとり君”と働くために覚悟しておくこと