社内インフラとは?要素や構築の手順・ポイントを解説

社内インフラとは、企業活動の基盤となる公共設備やICT環境を含むシステム全体を指します。

なかでも、ICTインフラは業務効率化やDX推進に不可欠な要素です。適切な社内インフラの構築・運用が企業の生産性や競争力を左右する時代においては、パソコン・サーバー・ネットワークなどの要素を最適に組み合わせることが重要です。

本記事では、社内インフラの基本概念から構成要素、具体的な構築・改善手順、重要ポイントまで詳しく解説します。

「企業のセキュリティ体制について、お気軽にご相談ください」

巧妙化しているサイバー攻撃に、不安を抱えていませんか?

- オフィス状況に最適な対策を導入したい

- インシデント発生時、専門部署にサポートしてほしい

- ICT環境の整備をまとめてお任せしたい

多層防御を実現するツール・デバイスで、不測の事態を未然に予防。万が一の場合にも、NTT西日本の専門部署が迅速にサポートいたします。

- 本サービスはセキュリティに対する全ての脅威への対応を保証するものではありません。

1. 社内インフラとは

社内インフラとは、企業の日常業務を支える基盤となるシステム全体のことです。公共設備、ICTインフラなどが該当します。

具体的には、電気・水道などの設備から、パソコンやサーバー、ネットワーク機器などのハードウェア、業務アプリケーションなどのソフトウェアまで含まれます。

必要性や目的

社内インフラは企業の事業活動を支える基盤として、小規模企業であっても必ず利用されています。ビジネスのデジタル化が加速する現代において、その重要性はますます高まるでしょう。

社内インフラの必要性は業種や規模によって異なりますが、多くの企業では以下の課題解決のために構築・改善を進めています。

- 情報共有の遅れ

- 業務の属人化

- セキュリティリスク

- リモートワーク対応

適切な社内インフラの構築により、企業は変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できる強固な経営基盤を確立できます。

特に重要視されているICTインフラとは

ICTインフラとは、情報通信技術の基盤であり、ビジネスの成長と効率化に欠かせない存在です。

古い技術や仕組みで構築されたレガシーシステムによる問題が、日本企業のDX推進の足枷となっています。この状況は「2025年の崖」と呼ばれ、ICTインフラの刷新は喫緊の課題です。

適切なICTインフラの整備により、業務効率化だけでなく、企業の競争力強化や新たなビジネスモデルの創出にもつながるでしょう。

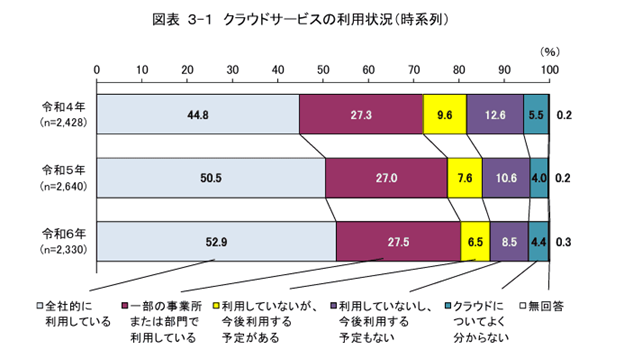

近年では、ICTの利用はクラウド化が主流となっており、総務省によると、企業におけるクラウドサービス利用の割合は、「全社的に利用している」が52.9%、「一部の事業所または部門で利用している」が27.5%となっており、合わせると8割以上にのぼります。

引用:総務省「令和6年 通信利用動向調査報告書(企業編)p.7」

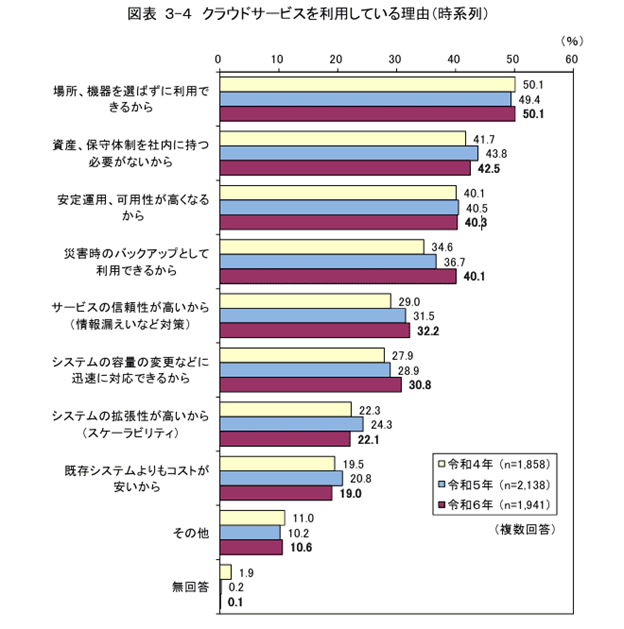

企業がクラウドサービスを利用する理由は、「場所、機器を選ばずに利用できるから」が50.1%と最も高くなっています。

次いで「資産、保守体制を社内にもつ必要がないから」が42.5%、「安定運用、可用性が高くなるから」が40.3%、「災害時のバックアップとして利用できるから」が40.1%です。

引用:総務省「令和6年 通信利用動向調査報告書(企業編)p.10」

特に、テレワーク促進により「場所、機器を選ばずに利用できる」というメリットは、多くの企業から高く評価されています。

2. 社内インフラで重要な構成要素

社内インフラを構築する際には、いくつかの重要な構成要素があります。これらの要素が適切に連携できると、業務の効率化やセキュリティの確保につながります。

社内インフラ整備に必要な要素を把握しましょう。

パソコン

社内インフラの基盤となるパソコンは、業務効率や生産性を直接左右する重要なデバイスです。適切な選定と管理が、企業活動の円滑な遂行には欠かせません。

パソコンは主に、以下の3種類から業務内容や使用環境に合わせて選択します。

| 種類 | 特徴 | 適した業務 |

|---|---|---|

| デスクトップ型 | 拡張性が高く、高性能な構成が可能 | デザイン業務、データ分析など |

| ノート型 | 持ち運びができ、場所を選ばない | 外回り営業、リモートワークなど |

| タブレット型 | 軽量で直感的な操作が可能 | 店頭接客、簡易プレゼンなど |

社内インフラとしてパソコンを整備する際の重要ポイントは、以下のとおりです。

- OSやバージョンをそろえ、互換性トラブルを防止する

- ウイルス対策ソフトの導入や定期的なアップデートを実施する

- 業務内容に見合ったCPUやメモリーなどのスペックを選定する

- 資産管理システムの導入の他、故障時の対応フローを事前に策定しておく

これらを適切に計画すると、業務効率の向上とトラブル低減をめざせます。

サーバー

サーバーは、社内インフラの中核を担う重要な要素です。多くの企業では、業務内容や目的に応じて複数のサーバーを導入・運用しています。

主なサーバーの種類と役割は、以下のとおりです。

| 種類 | 役割 |

|---|---|

| ファイルサーバー | 社内の重要文書や共有データを一元管理 |

| メールサーバー | 社内外のメールの送受信を処理 |

| Webサーバー | 社内ポータルや業務システムを提供 |

| データベースサーバー | 業務データを保管・管理 |

| 認証サーバー | ユーザーIDやパスワードを管理し、適切なアクセス権を付与 |

近年では、物理サーバーを社内に設置するオンプレミス型から、初期投資を抑えられて柔軟なリソース調整ができるクラウド上の仮想サーバーを利用する形態へと移行する企業も増えています。

ネットワーク

ネットワークは社内インフラの中核を担い、社員のパソコンやサーバー、プリンターなどの機器を相互接続する重要な役割を果たしています。有線LANや無線LAN(Wi-Fi)で構成され、情報共有や業務効率化に不可欠な要素です。

近年では、テレワークの普及によりVPN(仮想プライベートネットワーク)の導入が重要性を増しています。VPN構築により、インターネット経由でも暗号化された通信路を確保でき、社外からでも社内システムに安心してアクセスできる環境をめざせます。

社内ネットワークの設計では、業務内容や利用人数、セキュリティレベルに応じた適切な構成を選択することが重要です。また、将来の拡張性も考慮した設計が求められます。

OS

OSはOperating System(オペレーティングシステム)の略で、コンピューターのハードウェア資源を管理し、アプリケーションソフトウェアの実行環境を提供する基本ソフトウェアです。

社内インフラにおいて、OSはすべての業務アプリケーションの土台となる重要な要素です。

主な種類には、WindowsやmacOS、Linux、iOS、Androidが挙げられます。

選定する際のポイントは、以下のとおりです。

- 利用するアプリケーションとの互換性

- セキュリティアップデートの提供期間

- 社内標準化による管理効率の向上

なお、Windows 10は2025年10月14日にサポートが終了します。OSのサポート終了にともない、そのOS上で動作するアプリケーションもサポートが順次終了するため、計画的なOSの更新とアプリケーションの刷新が必要です。

ミドルウェア

ミドルウェアは、OSとアプリケーションソフトの間に位置する基盤ソフトウェアです。

OSは単純な処理しかできないことが多い一方、アプリケーションは単体で実行すると端末に負荷がかかりすぎてしまいます。

ミドルウェアはこの両者のデメリットを補い、スムーズな処理を実現します。

主な種類は、Webサーバー、アプリケーションサーバー、データベースサーバーです。社内インフラとして選定する際は、以下のポイントで検討しましょう。

- 既存システムとの互換性

- 将来的な拡張性

- 安定したサポート体制

適切なミドルウェアの選定と設定により、業務アプリケーションの安定稼働とパフォーマンス向上をめざせます。

ソフトウェア

社内業務を効率的に進めるためには、目的に応じた適切なソフトウェアの選定が重要です。

業務内容や規模に合わせて以下のようなソフトウェアを導入すると、生産性向上につながります。

| 基本的なオフィスソフト | 業務特化型ソフトウェア |

|---|---|

|

|

最近ではクラウドサービス(SaaS)の普及により、ソフトウェアをインストールせずにWebブラウザーから利用できるサービスが増えています。

導入コストの削減やリモートワーク環境への対応が容易になり、社内インフラの柔軟性が高まるでしょう。

3. 社内インフラ構築・改善の手順

社内インフラの構築・改善は、以下のステップで進めます。

- インフラ導入計画の立案

- 要件定義と設計

- インフラの構築・実装

- 動作確認とテスト

- 運用・保守体制の確立

インフラ構築の全体像と各ステップを理解しましょう。

1. インフラ導入計画の立案

社内インフラ構築の第一歩は、明確な導入計画を立案することです。計画立案では、以下の項目で進めていきましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 目的の明確化 |

|

| 現状分析 | 現在の社内システムやネットワーク環境を調査し、課題や改善点を洗い出す(通信速度の遅さやセキュリティ上の弱点など) |

| 予算と期間の設定 | 初期投資額と運用コストを明確にして導入スケジュールと移行計画を立てる。重要度に応じて段階的な導入計画にする |

計画立案時には将来の拡張性も考慮し、事業成長に合わせて柔軟に対応できる設計を心がけましょう。また、社内の関係部署や経営層との合意形成も忘れないようにしてください。

2. 要件定義と設計

社内インフラ構築の成否を決める重要なステップが、要件定義と設計です。要件定義では、現状の業務や抱えている課題をヒアリングし、具体的なシステム要件へと落とし込みます。

要件定義で決めるべき項目は、以下のとおりです。

- システム化の目的と全体構成

- 必要な機能(機能要件)

- 求める性能やセキュリティ(非機能要件)

- 導入・移行計画

- スケジュールと人員体制

この段階で重要なのは、必須要件と希望要件を明確に分類し、優先順位をつけることです。

予算や期間には制約があるため、「必ず実装したい機能」と「できれば実装したい機能」を区別しておくと、後の開発がスムーズに進みます。

要件定義が完了したら、基本設計へと移行します。基本設計では要件定義をもとに、実際のシステム外部仕様を決定しましょう。

3. インフラの構築・実装

社内インフラの構築・実装段階では、設計書に基づいて実際の環境を構築します。

まず、必要なハードウェアの調達・設置から始めましょう。サーバーやネットワーク機器などを、設計書に従って配置します。

次に、基本ソフトウェアの実装に移ります。具体的な手順は、以下のとおりです。

- OSやミドルウェアのインストールと初期設定

- ネットワーク環境の構築(LANケーブル配線、Wi-Fi設定など)

- セキュリティ対策の実装(ファイアウォール設定、アクセス制御など)

- 業務アプリケーションのインストール・設定

- 必要に応じた既存システムからのデータ移行

構築作業では、設計書と実際の環境の整合性を常に確認しながら進めましょう。作業の各段階で簡易テストを行い、次の工程に進む前に問題がないことを確認することが重要です。

4. 動作確認とテスト

社内インフラ構築後は、本番環境に近い状態で動作確認とテストを実施します。この段階では、以下の点を確認します。

- 各システムが要件定義書に記載された機能を正しく実行できるか

- 可用性・性能・セキュリティなどの要件を満たしているか

- 各システム間の連携が正常に動作するか

テスト結果で発見された問題点は、修正して再テストを行います。全テストが完了し、要件を満たしていると確認できたら、本番環境への移行準備を進めます。

5. 運用・保守体制の確立

社内インフラを構築した後、安定した運用を実現するためには、適切な運用・保守体制の確立が不可欠です。人員体制を検討し、運用形態を自社運用・一部外注・完全外注の中から選択します。

さらに、以下の運用ルールを整備することが重要です。

- 障害発生時の対応フロー

- 定期メンテナンスのスケジュール

- 監視項目と閾値の設定

- エスカレーションルール(誰がどのタイミングで上位者に報告するか)

これらの体制を整えると、インフラ障害発生時の迅速な対応が可能になり、ビジネスへの影響に配慮できます。

4. 社内インフラ構築・改善の重要ポイント

社内インフラを構築・改善するときには、セキュリティ対策の徹底、使いやすさと業務効率の両立、拡張性と柔軟性の確保などのポイントを押さえることが重要です。

インフラ構築・改善のための要点を押さえましょう。

セキュリティ対策の徹底

社内インフラにおけるセキュリティ対策は、多層的に実施するのがおすすめです。例えば、以下の対策を組み合わせて実施しましょう。

| 対策 | 概要 |

|---|---|

| EDR | 各端末のエンドポイントにおける挙動を監視し、不審な動きを検知・対応 |

| UTM(統合脅威管理) | ファイアウォール、アンチウイルス、不正侵入検知など複数のセキュリティ機能を1つに統合 |

人的・運用面の対策としては、以下が挙げられます。

- 従業員のセキュリティリテラシー向上のための定期的な教育

- 外部記憶媒体(USBメモリーなど)の利用制限や管理ルールの策定

- VPNの活用によるリモートアクセス時の通信暗号化

これらの対策を組み合わせると、内部不正やヒューマンエラーによる情報漏えい、外部からのサイバー攻撃など、さまざまなリスクに対応できるセキュリティ体制を構築できます。

特に近年は、高度な攻撃が増加しているため、技術的対策と人的対策、両方からの防御対策が欠かせません。

EDRとUTMについては、以下の記事も参考にしてください。

使いやすさと業務効率の両立

社内インフラ構築では、ユーザーが使いやすいシステムでありながら、業務の効率化を実現するバランスを考慮することが重要です。

現状の業務内容とフローを整理して、特に負担の大きい業務を特定した後、自動化できる業務を洗い出し、効率化の優先順位を決定しましょう。

ユーザビリティの確保に向けては、直感的に操作できるインターフェースを採用し、社員の習熟度に合わせた操作性の確保を行います。

また、部門間の連携強化として、部門ごとに最適化されたシステムの連携やデータ共有がスムーズに行える環境整備も必要です。これにより情報の分断が解消され、組織全体の業務効率が向上します。

リモートワーク環境への対応

リモートワーク対応の社内インフラ構築には、以下の基本要素が必要です。

| 要素 | 具体例 |

|---|---|

| Web会議ツール | Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなど |

| ビジネスチャットツール | Slack、Chatworkなど |

| クラウドストレージ | おまかせクラウドストレージ、OneDrive、Google Driveなど |

| セキュリティ体制 | VPN接続環境、多要素認証など |

重要なのは、ツールの導入だけでなく、自宅でも社内と同等の業務環境を整えることです。

自宅でも安心して社内システムにアクセスできるセキュリティ対策と、コミュニケーションが途切れないための仕組み作りを行うと、場所を選ばずに生産性を向上できます。

リモートワーク環境の整備により、人材確保(採用力強化・離職防止)やBCP対策としてのメリットも得られるでしょう。

拡張性と柔軟性の確保

社内インフラは、企業の成長に合わせて拡張できる設計が重要です。将来的な事業拡大やユーザー増加を見据えたシステム構築により、後々の追加投資を抑えやすくなります。

拡張性と柔軟性を確保するための方法は、以下のとおりです。

- 個別の機能をもつ部品を組み合わせてシステムを構築するモジュール式のハードウェア採用

- クラウドサービスの積極的な活用

- 異なるシステム間の連携を容易にするAPI連携の活用

特にクラウドサービスは、リソースの迅速な増減や初期投資を抑えたスケールアップ、地理的な制約からの解放、最新技術への対応など、インフラの柔軟性を大きく向上させます。

BCP対策とリスク管理

社内インフラを構築する際は、災害や緊急事態に備えたBCP(事業継続計画)対策が不可欠です。

企業においては、自然災害やシステム障害、情報漏えいなどの緊急事態の発生に備え、事業を継続できる体制を整えておくことが重要です。

具体的なBCP対策としては、以下が挙げられます。

- データバックアップの分散化

- 災害時や感染症流行時に備えたテレワーク環境の整備

- 安否確認システムの導入

- 中核事業の特定と復旧目標時間の設定

- 取引先との緊急時対応の事前協議

これらの対策は定期的な訓練や見直しを行い、常に最新の状態を維持することが重要です。社内インフラ構築においては、こうしたBCP対策をリスクマネジメントの一環として捉え、計画的に実施しましょう。

5. 社内インフラ構築・改善の外注先を選ぶときのポイント

社内インフラを自社で構築する場合、専門知識の不足や人員確保の難しさなどの課題に直面することがあります。外部の専門業者に依頼すると、こうした場合でも自社に適した構築・改善が可能です。

信頼できるパートナー業者を選定できるよう、選び方を把握しましょう。

実績と専門性

社内インフラの構築・改善を外注する際には、まず業者の実績と専門性を評価することが重要です。

確認ポイントは、以下のとおりです。

- 同業種・同規模の企業への導入実績があるか

- 具体的な成功事例と定量的な効果(コスト削減率、業務効率化の数値など)が提示できるか

- 長期的な運用実績と安定性の証明があるか

専門性の評価基準としては、技術者の資格や、クラウド・仮想化技術など最新技術への対応が挙げられます。

また、専門用語をわかりやすく説明できるかどうかも、専門性を測る重要な指標です。

提案力と問題解決能力

優れた業者は、自社が抱える課題を的確に把握し、最適な解決策を提案してくれます。以下のポイントで提案力と問題解決能力があるかどうかを判断しましょう。

- 業務フローに合わせたインフラ提案ができるか

- 将来的な拡張性も考慮した設計を提案できるか

- トラブル発生時の対応力と解決実績があるか

- コスト削減と業務効率化の両立を図れる提案ができるか

単にシステムを導入するだけでなく、それによって具体的にどのような効果が得られるのかを明確に示せる業者を選ぶことが重要です。

自社の規模・業種とのマッチング

業種によって必要なシステム要件は大きく異なるため、自社の業種に精通した外注先を選ぶことが重要です。業種別に求められるシステム要件の例は、以下のとおりです。

| 業種 | 必要なシステム要件 |

|---|---|

| 製造業 | 生産管理システムとの連携が必須 |

| 小売業 | POS・在庫システムとの親和性が重要 |

| 金融業 | セキュリティ要件が特に厳格 |

また、企業規模によっても最適なインフラは以下のように変わります。

| 企業規模別 | 求められるインフラの特徴 |

|---|---|

| 小規模 | シンプルで導入コストの低いシステム |

| 中規模 | 成長に合わせた拡張性のあるシステム |

| 大規模 | 複数拠点・部門間の連携を重視したシステム |

自社と似た環境での導入実績をもつ業者は、業界特有の課題や規模に応じた適切な提案ができます。

外注先の選定時には、過去の実績を確認し、自社の業種や規模に合った経験値があるかどうかを重視しましょう。

サポート体制と保守対応

社内インフラ導入後の安定稼働を左右する重要な要素が、サポート体制と保守対応です。外注先選定時には、以下のポイントを確認しましょう。

- 対応時間(24時間365日対応か、平日のみか)

- 障害発生時の初動対応の速さ

- 複数機器・メーカーにまたがるトラブルへの対応力

- 専任スタッフの配置状況

「システム保守の対応が遅い」という課題は、業務の遅延に直結します。多重下請け構造になっていると対応が遅くなりがちですので、直接対応できる体制があるかも確認が必要です。

また、セキュリティ対策強化やデータバックアップなど、幅広くサポートしてくれる業者を選ぶと、トータルコスト削減と業務効率化が期待できます。

長期的な視点で、システム改修や追加開発にも柔軟に対応できるパートナーを選ぶと、持続可能な社内インフラ運用をめざせます。

6. 社内インフラに関してよくある質問

社内インフラについて、企業の担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。一般的な疑問点を解消し、意思決定に役立てましょう。

社内インフラとは何ですか?

社内インフラとは、企業の業務活動を支える基盤となる設備やICT環境などの総称です。

なかでも近年、企業においては生産性向上や競争力強化などの観点から、ICTインフラが重要視されています。

社内インフラの範囲はどこまでですか?

企業の事業活動を支える基盤となるものすべてです。電気、水道、ガス、通信回線、パソコン、サーバー、ネットワークなど、企業の業務遂行に必要なインフラが含まれます。

7. まとめ

社内インフラとは、企業の日常業務を支える基盤となる公共設備やICT環境を含むシステム全体のことです。

なかでも、パソコン、サーバー、OS、ミドルウェアなどのICTインフラの最適な構築は、業務効率化、企業の競争力強化、新たなビジネスモデルの創出など、企業の成長にとって不可欠といえます。

ICTインフラを構築・整備する際は、セキュリティ対策の徹底、拡張性・柔軟性、使用感、BCP対策といったポイントを押さえる必要があります。

専門知識が不足している、ICT人材を確保できないなどの課題がある場合には、外注するのも1つの方法です。その場合は、実績や専門性、提案力・問題解決能力、自社とのマッチング、サポート体制で検討するとよいでしょう。

- 掲載している情報は、記事執筆時点のものです

- 各会社名、各製品名およびサービス名などは、各社の商標または登録商標です

「企業のセキュリティ体制について、お気軽にご相談ください」

巧妙化しているサイバー攻撃に、不安を抱えていませんか?

- オフィス状況に最適な対策を導入したい

- インシデント発生時、専門部署にサポートしてほしい

- ICT環境の整備をまとめてお任せしたい

多層防御を実現するツール・デバイスで、不測の事態を未然に予防。万が一の場合にも、NTT西日本の専門部署が迅速にサポートいたします。

- 本サービスはセキュリティに対する全ての脅威への対応を保証するものではありません。