ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

連載第2回では長時間労働削減の具体的な手段として、「許可制」を紹介しました。しかし、こうした制度を設けるだけでは根本的な解決にはなりません。長時間労働している社員に対して、会社側が評価などでアクションを起こす必要があります。

私がまだ20代で会社員をしていた頃のことです。「○○さんの人事考課がかなりいいように感じるのですが、どのようなことを人事考課の対象にしているのですか」と上司に尋ねたことがあります。すると、その上司は、「あいつは毎日遅くまで残業しているから」と答えました。

それを聞いた私は憤りを感じつつ、「果たして残業をしている社員が会社にとって良い社員なのだろうか」と疑問に思いました。実際にその人が有能であったかどうかは別にして、時間外労働が長いことを人事考課の対象にすることは正しいことなのでしょうか。今回は、時間外労働とその評価、そして、長時間労働をしている社員に対して、会社が取るべき対応について説明します。

●事例1 時間外労働が多い社員について高い評価をしている

A社の社員Bは賞与の人事考課でB査定を受けました。一方、同期で同じ部署で働く社員CはA査定でした。この査定に納得がいかなかったBは、直接上司に掛け合って、査定項目について問いただしたところ、「Cは毎晩10時頃まで働いていて頑張っているから」と言われました。Bは納得がいかず、会社を辞めようかと考え始めました。

○時間外労働をする社員をプラス評価しない

社員Aと社員Bがいるとします。Aは、毎日時間外労働を3時間ほどして帰社します。一方、Bは、ほとんど時間外労働をすることはありません。こんなとき日本の多くの会社は、時間外労働をしているAのほうを「頑張っている」「よくやっている」と評価します。果たしてこれは正しいでしょうか?

仮にAに与えられた1日当たりの業務量とBに与えられた1日当たりの業務量が同じだったとします。このとき、Aは、Bとまったく同じ量の仕事を、Bより3時間もオーバーして終わらせていることになります。もちろんAには時間外労働分の賃金が支払われ、Bには支払われません。

具体的な数字を例に出すと、AとBの1日の賃金を8000円とした場合、ある仕事をBは8000円で終わらせるのに対して、Aは「8000円+1000円(1時間当たりの単価)×1.25×3時間=1万1750円」もかけて終わらせていることになります。このような場合、本来優秀で、会社のために貢献しているのはBのほうではないでしょうか。しかし、どういうわけかAの賃金のほうが高くなってしまいます。

つまり、時間外労働をする社員が有能な社員、会社に貢献している社員ではないということです。できない管理職に限って、人事考課のときに「あいつはいつも時間外労働をしているから」と、「時間外労働をしていたこと」を評価対象にしがちです。しかし、よく考えると時間外労働をした社員は、その能力に関係なく時間外労働した分の賃金をしっかり受け取っています。従って、改めて評価して賃金を上積みする必要はないのです。

現在の日本の割増賃金の考え方は、物を製造するブルーカラーを基準に考えられたものです。つまり、時間をかければかけるほど製品が生まれる。言い換えれば、社員が時間をかけて働けば働くほど会社の収益が上がる。だから、法定労働時間を超えて働いた分には、それなりの割増賃金を支払いなさい、というわけです。

しかし、この考え方は、俗にいうホワイトカラーには適しません。ホワイトカラーは、いかに与えられた業務を効率よくこなしていくかが勝負です。そこで、一定の要件を満たしたホワイトカラーについて、36協定や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払い義務などを除外する「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が設けられることになったわけです。

「時間外労働をしている社員」イコール「できる社員」ではないことを、会社は理解しておく必要があります。その上で、会社は、本当にできる社員を評価する制度を構築しなければなりません。現在の日本の法律では、法定時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。これは、労働基準法で規定されていることですからいたしかたないことです。その上で、例えば、時間外労働が少なく、しっかり業務をこなしている社員については賞与を上積みして調整するといった、正当な評価ができる仕組みを作る必要があります。

●事例2 時間外労働で何をしているか分からない

D社は労働基準監督署に長時間労働に関する是正勧告を受け、過去のタイムカードを使って、社員1人ひとりの労働時間を洗い出しました。その結果、労働基準監督署から受けた指摘の通り、法定労働時間外労働が80時間を超える社員が12名、100時間を超える社員が3名いることを把握しました。会社は漠然と「時間外労働を抑えるように」と、彼らに指示を出しました。

〇時間外労働の内容の把握と改善

長時間労働を是正するために会社が把握しなければならないのは、社員の労働時間だけではありません。時間外労働時間にどのような業務を行っているのかも把握する必要があります。「時間外労働を抑えるように」と口先だけで言っても意味がありません。社員ごとに業務量に偏りがないか、現状よりも生産性を上げる方法はないかなどを、会社全体で、あるいは、部署ごとに話し合う必要があります。

これについては、時間外労働をする社員に「時間外労働・休日労働申請書」の提出を課している会社は、この書類から把握することができますし、社員から直接ヒアリングを行って調査する方法もあります。

●事例3 毎日が繁忙だというだけで36協定の上限時間を超えて残業をしている

E社の社員Fは、毎日3時間ほど残業して帰ることが日課になっています。「日課」という名の通り、その業務については、決して臨時的なものではありません。毎日忙しいから、ただ単に残業しているに過ぎません。その結果、毎月の法定時間外労働が60時間を超えている。それだけのことです。

〇36協定の「特別条項」は臨時的業務限定

36協定の「特別条項」とは、「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる」というものです。

つまり、36協定の特別条項を根拠に、36協定で締結した上限時間を超えて時間外労働をさせることができるのは、「臨時的な業務」に限られるということです。特に理由を限定することなく「業務繁忙な時」であるとか、「使用者が必要と認める時」、あるいは「年間を通じて適用されることが明らかな場合」は、ここでいう特別の事情とは認められません。

特別条項のいう「臨時的な業務」に該当しない理由によって、36協定で締結された上限を超えて時間外労働をしている社員が発覚したときは、会社は、直ちにこれを止めさせ、改善しなければなりません。

●事例4 時間外労働時間を把握しただけで何もない

G社は、社員全員にアンケートを採り、時間外労働の実態を調査しました。しかし、それから2カ月が過ぎても何もありません。職場環境が良くなると期待していた社員は、落胆の色を隠せません。

〇時間外労働を減らすのは社員の健康を守るため

社員の労働時間を把握して、その上で、長時間労働をしている者がいたら労働時間を減らす努力をする。これは当然のことです。では、なぜ時間外労働を減らす努力をしなければならないのでしょうか。それは社員の心身の健康を維持するために他なりません。長時間労働を行っていた社員が、もし脳疾患や心臓疾患で倒れたら、場合によっては会社の安全配慮義務違反が問われ、損害賠償をしなければならなくなる可能性もあります。

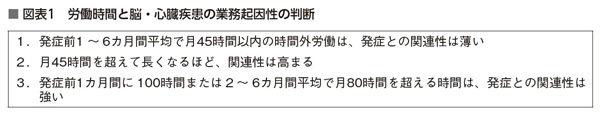

法定時間外労働が80時間、100時間を超えている社員がいた場合、会社は、1時間でも2時間でも労働時間を減らす努力をすべきなのはもちろん、面接指導や健康診断を行い、社員の健康を守ることが必要となります。労働者災害補償保険法は、労災認定の際の、脳・心臓疾患の業務起因性の判断の1つとして、図表1に示した要因を挙げています。

労働安全衛生法でも、会社には、過重労働による健康障害を防止するため、長時間労働者に対する面接指導を実施する義務があるとして、図表2の者に対する面接指導を義務付けています。

時間外労働時間の現状を把握した結果、該当する社員が認められた場合は、面接指導の必要があるかどうかを、本人に確認してみましょう。そして、本人から申し出があった場合は、早急に面接指導を行い、社員の心身の健康維持に努めましょう。

【T】