ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

2019年から働き方改革の取り組みが本格化し、同4月には労働時間の客観的な把握が義務付けられました。そうしたこともあってか、「あなたの会社は社員の時間外労働時間を把握していますか?」と聞かれると、「把握している」と答える方が多いのではないかと思います。しかし、それは果たして本当でしょうか。

例えば、会社全体の平均労働時間、部署ごとの平均労働時間、法定時間外労働が60時間を超える社員、80時間を超える社員、100時間を超える社員はそれぞれどれくらいいますか。時間外労働の把握の仕方を間違っていませんか。部下を管理できない上司がタイムカードを早めに打たせてサービス残業を行わせていませんか。

長時間労働をしている社員は何の業務を行うために時間外労働を行っていますか。その業務は、本当にその日にやらなければならないことですか。このようなことを言い出したらキリがありません。それでも「うちの会社は完璧に社員の労働時間を把握している」ということであれば、非常に頼もしい限りです。今回は、労働時間について把握すべき事項と、時間外労働を減らすために必要な現状把握とその際の留意点・対策について説明します。

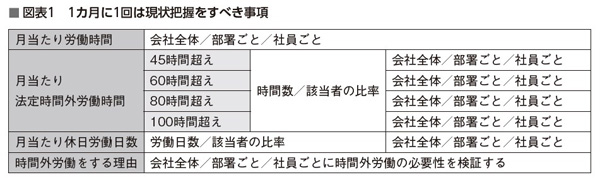

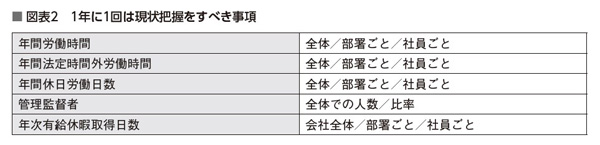

時間外労働を減らすためには、会社の時間外労働の現状を把握するところから始めなければなりません。その上で時間外労働を減らすための対策を練る必要があります。時間外労働を減らすために現状把握をすべき事項には、図表1、図表2のようなものがあります。

ただし、これら現状把握したデータについては、信頼できるものなのかどうか、適正なものであるかどうか留意する必要があります。現状把握したデータの正確性に関する留意点について3つの事例で考えてみましょう。

●事例1 タイムカードのデータ自体が信用できない場合がある

A社は、労働基準監督署から調査を受け、長時間労働を是正するように指導を受けました。これを受けて、A社は社員の時間外労働の実態を把握しようと、毎日打刻させているタイムカードを使ってデータを作成し始めました。しかし、社員たちの多くは、タイムカードの打刻は適当だから、これを基にでき上がったデータなど当てにならないと思っています。

〇不正を許さない会社の雰囲気を作る

多くの会社は、社員の勤怠をタイムカードで行ったり、社員の自己申告で行ったりして勤怠を管理しているのではないでしょうか。社員ごとの労働時間は、このタイムカードや社員の勤怠の自己申告書をベースにして把握することができます。しかし、こうして集めた労働時間のデータをうのみにすることはできません。コンプライアンス意識が希薄な会社(上司)が少なくないからです。

私の知り合いに「帰社時刻を早めに打刻させて、時間外労働時間を削減している」と言っている人がいました。これは最もやってはいけない不正行為であり、この会社がやっていることは、「時間外労働時間の削減」ではなく、「時間外労働に対する割増賃金の不払い」以外の何ものでもありません。

労働基準監督署も、会社の臨検や定期調査の際に、タイムカードをうのみにはしないと聞いたことがあります。まずは不正を行わない会社の雰囲気を作る必要があります。

〇大切なのはまずは会社のコンプライアンスの意識

企業コンプライアンスが叫ばれている昨今、法律に触れる行為をしないことは当たり前です。もし会社が法律に触れる行為をしたときは、会社には罰則が科され、社名を公表されたり、マスメディアで取り上げられたりして悪評が立ち、会社の存続に関わる問題になりかねません。

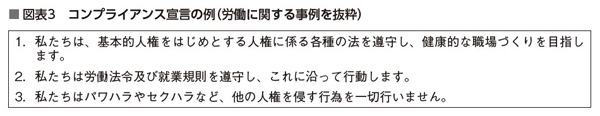

実際に、違法行為をした会社がマスコミなどにたたかれ、廃業になったケースは数えきれません。会社は、まず自らが襟を正し、その上で、社員たちにきっちりとしたコンプライアンス意識を根付かせる必要があります。そのためにも「コンプライアンス宣言」などを行い、社員たちにも不正なことをしないよう啓発、浸透させましょう(図表3)。また、社内報などを使って、定期的にコンプライアンスの徹底を図る必要もあります。会社のコンプライアンスの意識が、管理職に伝わっていないことも少なくありません。

例えば、先の事例で言うと、管理職が「終業時刻前にタイムカードを打刻するように」と部下に命令すれば、それは会社が社員に対して違法な命令を行ったと解されます。つまり、管理職が部下に対して行った不正は、会社が部下に対して行った不正であり、会社は「知らなかった」「気が付かなかった」では許されません。管理職が部下に対して不正な命令などをしないように管理職研修を行うことによって、個々のコンプライアンスの意識を高めていかなければなりません。その上で、社員の労働時間に関して、正しい時間管理を行っていくことが重要です。

●事例2 数字だけでは分からないことがある

B社は、俗にいうIT企業なのですが、定時になっても誰も帰るそぶりを見せません。そのせいか、なんとなく「定時に帰るのは悪」という雰囲気があって、その半分以上は、その日やらなくてもいい仕事を時間外にやっていたり、何も仕事がないのにだらだら残っていたり、本来必要な仕事をしているわけではありません。

〇社員の意識を把握し、是正する

既述の通り、社員の労働時間について、タイムカードや申告書をうのみにするわけにはいきません。社員の個々の労働時間について、上司から不当な指示はなかったか、帰りにくい雰囲気はなかったかなど、定期的にヒアリングなどを行う必要があります。ヒアリングの結果、上司に不当な指示が認められたときには、その上司に注意を行ったり、反省を促したり、悪質な場合には制裁を行ったりする必要があります。

また、帰りにくいという話が出たときには、その日やらなければならない業務が本当にあるのか。ないのであれば帰ることを徹底させる、時間外労働は特別な場合しか認めないというルールを徹底させるなどの措置が必要となります。また、特別条項の条件である「限度時間を超える場合の上限回数である1年間の半分、つまり6回」を超えていないかどうかを検証する必要があります。もし、1年に6回を超えて、36協定に定められた上限を超える法定時間外労働をさせていたとしたら、労働基準法違反を問われても仕方がありません。当然、会社が責任を取らされることになります。

●事例3 労働時間の把握が必要な社員なのに把握していない

C社の平均的な社員は、入社5年目で係長になり、入社8年目で課長になります。その結果、社員の3割以上が管理職になっていて、労働時間の把握もしていませんし、時間外労働に対する割増賃金も支払っていません。C社は、労働基準監督署から社員の3割以上が管理監督者で、労働時間を把握していないというやり方には問題があると指摘を受けました。

〇管理監督者の労働時間も把握し対応する

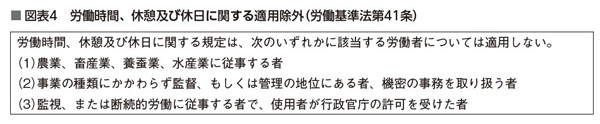

労働基準法第41条は、「労働時間、休憩及び休日に関する適用除外」として、図表4の者を挙げています。

時折、片っ端から社員に役職を与えて、割増賃金の支払いを免れようとしている会社を見受けます。しかし、ここでいう管理監督者とは、係長や課長、部長といった、どのような役職に就いているかで判断するものではありません。「一般的には部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」とされています。

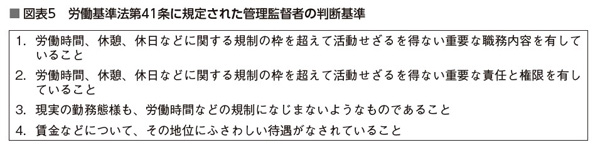

労働時間、休憩及び休日に関する適用除外とされる管理監督者であるかどうかの判断基準は、具体的には図表5に該当するかどうかです。

仮にこれら基準に満たない「管理監督者」に割増賃金を支払っていない場合は、会社の労務管理制度や賃金の制度を見直す必要があります。具体的に言うと、労働基準法に規定された「監督、もしくは管理の地位にある者」に該当しないのであれば、割増賃金を支払う必要があり、当然労働時間の管理もしなければなりません。

上記基準を満たす管理監督者に該当する者は、労働時間、休憩、休日に関しては適用除外とされていますが、かといって労働時間の管理をしなくてよいというわけではありません。また、深夜業の規定は適用されるので、深夜業に対しては割増賃金を支払う必要があります。また、長時間労働が心身の健康をむしばむことに、管理監督者であるかどうかは関係ありません。管理監督者についても、時間外労働を減らすように配慮する必要があります。

【T】