ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

TwitterやFacebookなどSNSの書き込みに端を発して企業が激しい非難にさらされる、いわゆる“炎上”のニュースが増えている。総務省「平成27年度版 情報通信白書」によると、炎上に関する新聞記事は2010年ごろから急増しているという。いつ発生するか分からない、まさに災害ともいえるネットの炎上に対し、日ごろから対応策を訓練できる研修「炎上防災訓練」が2018年に登場した。

SNSは企業が消費者とコミュニケーションを取れる便利なツールだが、一歩運用を誤れば、企業ブランドを失墜させる“爆弾”ともなりかねない。笑わせようと思ってアルバイトが投稿した写真が、何千何万というSNSユーザーに拡散されて、企業が徹底的にたたかれることも珍しくない。この炎上が起きると、企業のブランドイメージは大幅に低下する。

「うちはSNSの企業アカウントがないから関係ない」というのは浅はかな考えだ。炎上は決して人ごとではない。2013年夏、あるコンビニエンスストアの店員がふざけてアイスケースの中に入り、その様子を投稿したTwitterが拡散されて大炎上した。投稿に反応した大半は、投稿者の行動を非難するものだったが、コンビニ本部の管理責任を問う声も多かった。そのコンビニ商品の不買を宣言するネットユーザーも現れた。

これ以外にも、店舗を訪れた有名人のプライベート情報を店員がSNSに投稿したり、社員が取引先や自社の悪口を投稿したりと、炎上ネタはどこにでも転がっている。騒ぎが大きくなれば、新聞やテレビなどのマスメディアが追いかける重大ニュースへとなっていく。炎上はもはや対岸の火事ではない。いつ、どのタイミングで発生するか分からない「災害」なのだ。

こうした炎上に対し、その恐ろしさを疑似体験してネット炎上に備える訓練がある。ホットリンクの研修プログラム「炎上防災訓練」だ。

このプログラムは、「組織向け」「従業員向け」の2つの内容に分かれる。組織向けのほうは、コミュニケーションツールを使って受講する無償版「1時間だけ炎上防災訓練」と、さらに本格的に炎上を疑似体験できる有料版の2種類がある。従業員向けのほうは、予期せぬ形で自身が炎上を招いてしまうプロセスを、スマホで疑似体験する「働くひとのための炎上防災訓練」の1種類だ。

無償版「1時間だけ炎上防災訓練」で具体的なプログラム内容を体験してみた。

写真1

投稿から炎上までのプロセスのリアルさが半端ない「炎上防災訓練」

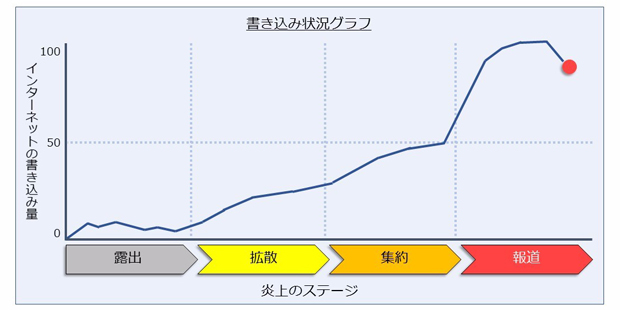

まず起点となるSNSの書き込みが「露出」し、それがネットユーザーの手で次々と「拡散」されて大ごととなる。その過程や反応を時系列にまとめたWebサイトが出てくる「集約」を経て、最終的にテレビや新聞などのマスコミで「報道」される。これらのプロセスを約1時間で疑似体験していく。

図1

炎上プロセスが進むにつれ、ネットの書き込み量も増加

各プロセスでは、自社のリスク対応体制や、リスクに対する心構えに関する質問が用意される。例えば、露出フェーズでは「ネットの投稿をモニタリングする機能や手段があるか?」などの質問が出され、集約や報道フェーズでは「24時間以内に、見解または謝罪文、もしくは再発防止策が取れる体制があるか」といった質問が参加者に投げかけられる。そのため、このプログラムを受講する際は、「まずは担当者レベルで体制確認のために行ってもいいし、広報部などの部門単位で体験してもいい。企業によっては危機対応に関わる複数部門の担当者が、同訓練を行う場合もある」と、ホットリンクのコンサルタントである別井孝士氏は説明する。

図2

炎上プロセスごとに、企業の対応策に関する質問を提示

コミュニケーションツール上でやり取りするプログラムとはいえ、起点となる従業員の書き込みや、その後拡散していく中で起こる炎上騒動、まとめ記事、ネットニュースの記事などは本物そっくりに作られている。プロセスが進むにつれて、不安がリアルに増幅する。

図3

炎上ネタを投稿した当事者の心理と、ネットユーザーの反応をリアルに再現

プログラム修了後は、回答内容を基に炎上対策についてのレポートが送られてくる。自社の課題や、早急に手を打つべき事項について客観的な見解が得られるのもポイントだ。

有償版では手が込んだ仕掛けが加わる。例えば「報道機関からの問い合わせ」は、実際に受講企業に電話がかかってきたり、疑似的な記者会見に臨んだりする。よりリアルな炎上を疑似体験できる。訓練でも一度炎上を体験すれば、「こんな経験は二度としたくない」という意識が生まれ、リスク対策も本格的に進むそうだ。

従業員向けのプログラム「働くひとのための炎上防災訓練」も、基本的に「自分自身が炎上の発火点となるリスク」をリアルに疑似体験できるものとなっている。体験できるシナリオは、「来店者の悪口をSNSで発信」「飲み会で取引先の機密情報を話してしまう」など数種類あり、業種業態に合わせたカスタマイズも可能。企業の規模は関係ない。大企業でも中堅・中小企業でも起こり得るシナリオとなっている。

受講してほしいスタッフの名前とメールアドレスを登録すると、URLが記載された案内メールが送られてくる。URLをクリックすると、いよいよスタートだ。

写真2

スマホで受講できる「働くひとのためのWEB炎上防災訓練」

今回は、調子に乗って飲み会の席で取引先の機密情報を漏らしてしまうシナリオを選択した。飲み会で機密情報を話したものの、自分はSNSに投稿はしていない。ところが、飲み会の店員が「今聞いた話だけど……」とSNSに流してしまい、大騒動になる。たとえ自分が投稿しなくても、炎上の中心人物となってしまう恐怖を実体験できる。

「再来月、△△の新製品が出るらしい」「それって機密情報じゃないですか?」などのコメントとともに、不用意に漏らした情報が見る見るうちに広がる様子が自分のスマホに表示される。スマホなので、本物のSNSを眺めているような気持ちになり、リアルな危機感が募る。

図4

SNSを模した画面上に、自分の名前がさらされていく恐怖を味わえる

そのうち、「この件を漏らしたのは◯◯さん(登録した自分の名前)なのですか?」という上司からのメールがスマホに届く。上司の名前も事前登録した本物の名前なので、いや応なしに現実感が増す。何度かこのやり取りが続くと、本気で「メールを開くのが怖い、どうしよう」と不安になってくる。

従業員向けプログラムの最大の目的はモラル喚起だ。プログラム終了後は、受講中に感じる「追い詰められる焦燥感」から一気に解放され、全身が脱力した。今回は設定が飲み会だったが、エレベーターの中での会話でもあり得るシナリオだと感じた。炎上の恐ろしさを十二分に味わった。

ホットリンクでは、炎上の事前対策として「最低限、ネット投稿のモニタリングは日々行う」よう勧めている。現状の確認こそが、その後の早期対応につながるからだ。この研修プログラムを立ち上げたホットリンクRS事業本部長の四家章裕氏は、「ネット炎上対策の基本は、第一に早期発見・早期対応。『ネガティブな投稿が拡散しているらしい』との情報で動くのではなく、先に現状把握を行うべきだ。普段からネットの投稿をモニタリングする仕組みが社内にあれば、問題が大きくなる前に状況を正確に把握し、手を打てる。事前対策の重要性を認識してほしい」と説明する。

炎上が起こる前に、炎上が起きにくい組織になっておくのが一番よい。炎上を「ネットの世界のこと」と片付けず、他社の炎上事例を参考にして、自社ならどう対応するか検討するのも有効だ。炎上対策が自社の課題になっていなければ、一刻も早く炎上対策に取り組んでほしい。

執筆=岩崎 史絵

【T】