ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

業種や業態が異なれば、社員に求められる能力は異なってくる――。こう考えていませんか。確かに、社長から社員を見た場合にはそう思えるかもしれません。しかし、目線を少し変えると、見え方は変わります。顧客や取引先など、周囲から自社の社員がどのように見られているか想像してみてください。

実は、社外の人から年代別に期待される能力は、どの会社もほぼ同じなのです。なぜなら、どんなビジネスも最後は人と人のつながりで成否が決まるから。ビジネスパーソンとして年代別に期待される能力を備えていれば「この人と仕事をすれば安心できる」という信頼が生まれ、仕事を成功に導くのです。ですから、周囲から年代別に何の能力を期待されているかを押さえておいて損はありません。

例えば、あなたの会社に納品する商品の数を取引先が間違えたとしましょう。取引先の担当者が20代の新入社員なら「まだ経験が浅いから仕方がない」と許せるかもしれません。反対に、50代のベテラン社員が同じミスを犯したらどのような印象を持つでしょうか。恐らく「ベテラン社員が初歩的なミスをする会社と取引を続けて大丈夫だろうか」と不安になる人が多いのではないでしょうか。

これが、まさに年代によって相手に期待している能力が違う証拠です。人は「見た目が9割」といわれますが、社外の人は無意識のうちに年代別で社員に期待する能力への判断基準を変えていることが多いのです。

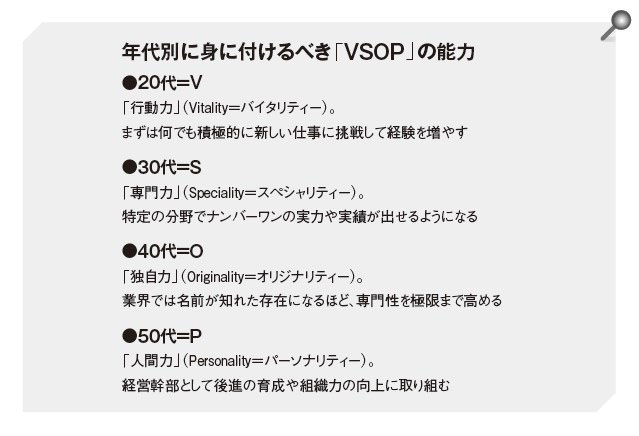

では、年代によって、具体的にどのような能力を社長は社員に身に付けさせればいいのでしょうか。20~50代まで10年ごとに「VSOP」の4つの能力を習得させたほうがいいと私は考えています。

20代は「行動力」(Vitality)。まずは若さを生かし、何でも積極的に新しい仕事に挑戦させて経験を増やします。中でも20代前半では、営業や企画、総務など、社内のさまざまな職種を経験させて適性を見極めます。いわば「ある(存在する)ものすべて」(全部の仕事)を担わせるのです。

ここで重要なのは、最後までやり抜く継続力を高めること。どの仕事でもある程度できる社員へと育成することが重要です。

その上で20代後半には、30代以降を見据えて得意分野を見定め、その仕事にのめり込む「没頭力」を持たせるようにします。つまり、「あるもの(1つの事項)のすべて」において着実に結果や成果を出すことができる社員へと育成するのです。20代で各職種を水平(横)に経験させた上で、30代で縦に特定分野を深掘りする。30代までにアルファベットの「T」字形人間に育てるイメージです。

30代は「専門力」(Speciality)。特定の分野でナンバーワンの実績を出し、その実力をさらに高め続けていくだけの育成をすべきです。例えば、「A社のBという商品を売らせたら、Cさんの右に出る人はいないよね」と、競合も一目置く人物になるといったイメージです。

そして、40代は「独自力」(Originality)。業界で名前が知れた存在になるほど、専門性を極めてもらいます。「この仕事はDさんにぜひともお願いしたい」と顧客から指名で仕事が来る感覚です。

最後の50代は「人間力」(Personality)。経営幹部として後進の育成や組織力の向上に取り組んでもらいます。

もちろん、VSOPとは別に、各社固有の技術などを社員に習得させることは必要です。しかし、外部からの目を無視した人材育成をしていると、経営に支障が出る場合があります。

理想の人物像を定めて強い会社に

ある遊戯施設運営会社の社長は、若手社員の定着率の悪さに悩んでいました。入社後1年もすると大半が入れ替わるほど。落ち着いて人を育てることができないばかりか、このままでは遊戯施設のサービスレベルが保てなくなりそうな状況でした。定着率が悪い原因は人手不足にあると、社長は考えていました。「景気が良くなって待遇の良い大企業に人材が流れるから、若手が会社に残ってくれない」。こう思い込んでいたのです。

しかし、原因は別のところにありました。年代に応じた人物像を社内で明確にして育てていないことだったのです。

求められる人物像を明確にしていなければ、社員は将来像をイメージできません。「自分がこの会社にいても成長し続けることができないのではないか」と不安を抱いて辞めていたのです。社員が成長意欲を持つことができなかったわけです。

問題の本質がそこにあると判断した私は、VSOPを明確にした上で人材育成をするよう、社長に指導しました。原因は自分にあったと反省したこの社長。そこから猛然と改革に着手しました。20代は施設内の各部門での接客業務や間接部門での業務の経験を積む、30代は特定の施設の店長になる、といったように、年齢に応じた人物像を定めたのです。

結果は明らかでした。イメージが明確になったことで、半年や1年弱で次々と辞めていっていた若手が働き続けるようになったのです。

周囲の期待を裏切らないためにも、年代ごとにどのような能力を備えてもらうべきなのか、社長は意識してみてください。10年単位で先を見据えた人物像を明らかにし、社員に語り続けるようにしてください。

<CHECK POINT>

●社外の人は、見た目の年代で期待する仕事のレベルを変えている

●20~50代は行動力、専門力、独自力、人間力の順で能力を身に付けさせる

●社員は自分の将来像がイメージできると、成長意欲が湧いてくる

執筆=著者=東川 広伸(ひがしかわ・ひろのぶ)

1969年大阪府生まれ。大阪産業大学を中退し、電気設備工事会社に勤務した後、リクルートの代理店に入社し、営業職で1年目に社長賞を受賞。その後、化粧品会社やインテリア商社に勤務。2004年、自分で考えて動く社員を育てる「自創経営」の創設者で、父の東川鷹年氏による指導の下、自創経営センターを設立、所長に就任した。これまで中小企業を中心に9000人以上の社員を成長させてきた。

【T】

お金をかけずに“ざんねん社員”を育てるルーティン