ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

第3回は、習慣を変えていくための仕掛けについて紹介します。著者の東川広伸氏は、中小企業など300社以上の経営相談に乗ってきた経営コンサルタントです。9000人以上の社員を育てきた経験を基に、2015年に「残念な社員が一流に変わる秘密のルーティン」を出版。人を育てるために必要なものは「基本的にノートと社長や上司と部下による対話だけ」という東川氏が仕掛けるルーティン(習慣化)とは?

人材が育つ会社へと変化していくに当たり、どんな社員であれ、実は人の「脳力」に差はありません。こう言うとビックリするかもしれませんが、人間の脳細胞は140億~150億個あるといわれています。この数に個人差はほぼないそうです。でも、実際には一流社員や残念な社員と区別してしまう。それは「能力」に差があると感じるからです。

脳力と能力の差を簡単に説明すると、脳力とは脳の発揮する力のこと。脳細胞同士の回路のつながり方が大きく影響するといわれています。一方、能力とは、結果として表れる言動を意味します。その言動には、顕在的な意識で考えて、手、口、足を動かす「行動」と、潜在的な無意識の働きとして手、口、足が自然に動く「習慣(癖)」に分けることができます。とっさに出る行動といえば分かりやすいでしょうか。

実は人の能力(言動)は顕在意識に基づく行動よりも、潜在意識の働きによる習慣の影響が圧倒的に大きいのです。つまり、無意識の習慣によって能力が大きく左右されるわけです。分かりにくいかもしれないので、事例で説明しますね。

誰かが仕事を手伝ってくれたとき、あなたは「すみません」と「ありがとう」のどちらを使ってお礼を言っていますか。相手からすると、ありがとうと言われたほうが気持ちいいことは明らかです。

「すみません」という言葉は、お礼か謝罪か曖昧です。その曖昧さ故、聞き手にとっては、どこかある種の「軽さ」が漂うのです。そのため、お礼の言葉として「すみません」は使わないほうが賢明です。ところが、普段からお礼も謝罪も「すみません」という言葉を繰り返し使っていると、無意識のうちにほぼ毎回、この言葉を使うようになるのです。これが習慣の怖さです。

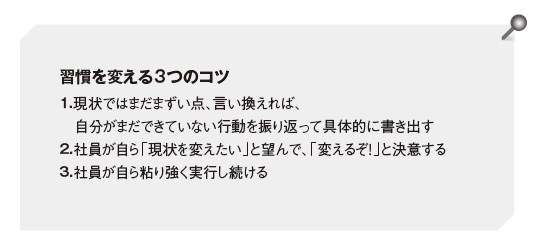

習慣を変えるには、潜在意識を半ば強制的に顕在化させて言動を矯正していくしかありません。ポイントは3つあります。

1つ目は、現状ではまだまずい点、言い換えれば、自分がまだできていない行動を振り返って具体的に書き出すこと。例えば、時間にルーズで遅刻しがちといった具合です。

2つ目は、社員が自ら「現状を変えたい」と望んで、「変えるぞ!」と決意すること。このとき、社員が自発的に現状を変えたいと思うように促すことが社長や上司には求められます。

先の例でいえば、「遅刻すると、取引先から君自身の信用を失うことになるよ。そうすると、注文をキャンセルされたりして、結局自分がつらい思いをすることになるかもしれないよ。それが続いてもいいのかな」と問いかけるなど、本人にとってのデメリットを伝えて行動改善を促すといったイメージです。

そして最後は、社員が自ら粘り強く実行し続けること。実はこれが一番大変なのですが、実行し続けることによって、良い行動が習慣化するのです。具体的には、早起きを続けるために寝る前に必ず時計のアラームをかけるといった具合です。

この3つができるようになればしめたもの。無意識の行動を矯正でき、脳細胞同士がプラスの方向に自然とつながって、最終的に能力を高めることができるのです。これが「脳力開発」の要です。社員に脳力開発を促すには、ルーティン(習慣)を変える。まずこう覚えてください。

<CHECK POINT>

●能力の差を生み出している主な原因は、潜在意識(習慣)の違い

●潜在意識の働きを矯正する1番の方法は習慣を変えること

●社員による行動改善の自覚、改善への決意、粘り強い実行力があれば習慣は変わる

執筆=著者=東川 広伸(ひがしかわ・ひろのぶ)

1969年大阪府生まれ。大阪産業大学を中退し、電気設備工事会社に勤務した後、リクルートの代理店に入社し、営業職で1年目に社長賞を受賞。その後、化粧品会社やインテリア商社に勤務。2004年、自分で考えて動く社員を育てる「自創経営」の創設者で、父の東川鷹年氏による指導の下、自創経営センターを設立、所長に就任した。これまで中小企業を中心に9000人以上の社員を成長させてきた。

【T】

お金をかけずに“ざんねん社員”を育てるルーティン