ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

第2回は、安心して仕事を任せることができる人を生み出すための仕掛けについて紹介します。著者の東川広伸氏は、中小企業など300社以上の経営相談に乗ってきた経営コンサルタントです。9000人以上の社員を育てきた経験を基に、2015年に「残念な社員が一流に変わる秘密のルーティン」を出版。人を育てるために必要なものは「基本的にノートと社長や上司と部下による対話だけ」という東川氏が仕掛けるルーティン(習慣化)とは?

「社長自らが社員の成長を心から願うことが大切だとは分かった。でも、そもそも社員が成長したかどうか、どのようにチェックすればいいのだろうか」。勘の鋭い人は、こうした疑問を抱くかもしれません。

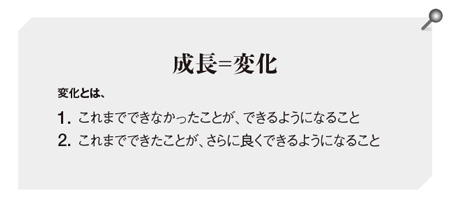

この答えはシンプルで、成長の定義を明確にすればいいのです。成長とは何か。大きく分けて2つあります。1つは、これまでできなかったことが、できるようになること。もう1つは、これまでできたことが、さらに良くできるようになることです。前者は分かりやすいと思いますが、後者は見落としがちです。

「ある程度仕事ができているから、この社員は問題ないな」と考えて、社長や上司が放ってしまうのです。でも、ひょっとしたら、その社員は同じ仕事をもっと速く、より正確にできるかもしれません。もしそうなら、成長の可能性を十分に引き出していないことになります。社員が自ら高い目標を掲げ、その目標を達成するためにより良くできるようになろうとしているか。そして、自分のできる仕事の範囲を広げるために新しいことに挑戦しているか。

社員が成長しているかどうかは、この2つのモノサシで確認してみてください。チェックの結果、たとえ道半ばでも、挑戦し続けている努力の跡が見えれば、もはや「残念な社員」ではありません。自分で考えて動きつつあるのですから。

では、残念な社員とは反対に、自分で考えて動きながら成長していく理想的な社員を何と表現すればいいのでしょうか。私は「部門経営者」(自分で仕事を創造できる人=自創の人)と呼んでいます。

もう少し具体的に説明すると、部門経営者とは、「自らが計画を立て、チェックし、改善し、その目標の達成に責任を持つ人」のことです。部門経営者という言葉を聞くと、部下のいる管理職というイメージが頭に浮かぶかもしれません。

しかし、ここでいう部門経営者とは、一般社員も含みます。自分に与えられた範囲(部門)の仕事を自ら創意工夫し、成果・結果を出す責任を果たすことができる人という意味を込めて、あえて「部門経営者」という言葉を使っているのです。ただ、字面だけを見ると、少し真意が伝わりにくい部分があると思います。そこで、ここからは「自創の人」、あるいは「自創社員」という表現で書き進めます。

社長や上司から見た場合、自創社員は「安心して仕事を任せることができる人」とも表現できます。任された仕事の責任を果たすことができるわけですから。こうした自創社員が社内に多く育てば、会社は強くなります。

しかし、一朝一夕に自創社員を育てることはできません。もっと踏み込んでいえば、社長だけの力で自創社員は育たないのです。社長がいくら熱心に教育しても、社員が自ら「変わりたい」「成長したい」と思わなければ、残念な社員はそのままです。「人は本人の意志のみで動く」、これが人間の本質です。

では、社長の役割は何か。それは社員が自ら「変わりたい」「成長したい」と思って、実践する仕組みづくりと、社員の成長を確認し、必要に応じて支える仕掛けづくりです。

社員の立場で想像してみてください。仕事を通じて自分が変わっている、成長していると実感することができ、社長に認めてもらえれば、力が湧いてくると思いませんか。「もっとできるようになろう」「もっと工夫していこう」とさらなる成長意欲が出て、次々と行動が変わっていきます。この「正のスパイラル」に入れば、組織が強くなり、離職率も下がります。社員にどのように「成長実感」を味わわせるか――。それが社長に課せられた人材育成の最重要課題なのです。

<CHECK POINT>

●高い目標を掲げ、新しいことに挑戦し続ければ、社員は必ず成長する

●自ら計画を立て、チェック・改善し、その目標の達成に責任を持てるのが「自創社員」

●社員自身が「変わりたい」「成長したい」と強く思うようになれば、自創社員は育つ

執筆=著者=東川 広伸(ひがしかわ・ひろのぶ)

1969年大阪府生まれ。大阪産業大学を中退し、電気設備工事会社に勤務した後、リクルートの代理店に入社し、営業職で1年目に社長賞を受賞。その後、化粧品会社やインテリア商社に勤務。2004年、自分で考えて動く社員を育てる「自創経営」の創設者で、父の東川鷹年氏による指導の下、自創経営センターを設立、所長に就任した。これまで中小企業を中心に9000人以上の社員を成長させてきた。

【T】

お金をかけずに“ざんねん社員”を育てるルーティン